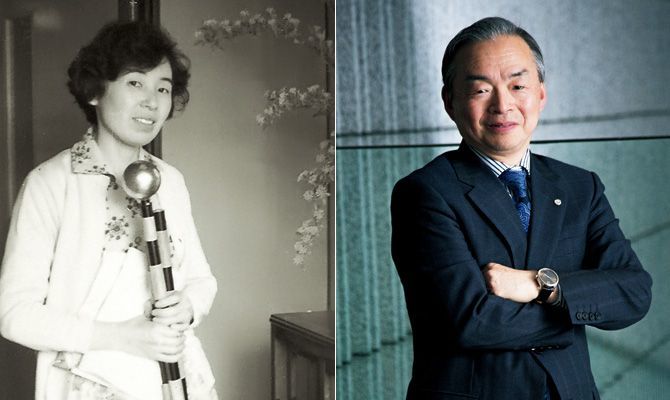

母と暮らしたのは、高校生までの18年間。あの頃は母の生い立ちなどあまり知らず、今になって親戚から聞かされることが多いですね。母は大阪府岸和田市で生まれ、両親ともに小学校教師という家庭で育ちましたが、父親が早世したため、女学校卒業後は家計の足しにと郵便局に勤務。地元では“マドンナ”と呼ばれ、憧れの存在だったそうです。

私の父は大阪市役所土木局の工営所に勤め、一緒に大阪市内へ出かけると、「この道路はお父ちゃんがつくったんやで」「この橋をかけたんや」と自慢したものです。台風や洪水警報が出ると、道路の冠水や堤防決壊への対応で帰れない日もあり、気丈に家を守る母の姿が頼もしく見えました。

私には2歳下の弟がいて、やんちゃ盛りの頃は喧嘩ばかり。体力では勝てない弟は兄の私にいろんな物を投げつけてくるので、家のあちこちが傷だらけに。母もあきれ果て、「(ブリキの)バケツの中にサワガニを入れたように騒がしい」とよく漏らしていました。

喧嘩になれば「あんたは兄ちゃんやろ!」と叱られるのが長男の宿命です。悪さをすると父に叩かれ、真っ暗な押し入れに放り込まれるのも怖かった。ワーワー泣き叫んでも出してもらえず、泣き疲れた頃、そっと母の声が聞こえる。「何べん叩かれたら、わかるんや?」とやさしく諭し、施錠を解いてくれました。

育ち盛りの息子2人を抱え、食事もあれこれ工夫していたようです。ことに忘れられないのは柔らかいクジラ肉のすき焼き。昔は牛肉や豚肉より安価で手に入り、赤身はタンパク質が豊富。生卵とともにたらふく食べられ、それはおいしかった。

母はもの静かで控えめ。何事も口うるさく指示された記憶はありません。むしろ子どもの意思に任せ、自分がすべきことは自分できちんと考えるという習慣を自然に身につけさせてくれたのではと思います。

私が岸和田の府立高校へ合格したときは、「お母ちゃん、うれしいわ」とずいぶん喜んでくれました。高校を卒業すると親元を離れ、岡山大学へ。母も、見知らぬ土地へ行く息子が心配だったのでしょう。下宿の下見や入学式にも同行し、4畳半ひと間の下宿生活が始まると、果物や菓子、餅などが入った郵便小包が折々に届いて、手紙も添えられている。親のありがたさが身に染みました。

公務員になり、大阪に戻るのを期待した母

母が息子たちの将来に望んだのは、「目立たなくてもええから、人様の役に立つ人間にならなあかん」ということ。幼い頃から言われ続け、心に刻まれている言葉です。

私が農学部で専攻したのは、いわば農産物や微生物の力を借りて人の役に立つような技術を学ぶこと、今でいうバイオテクノロジーです。当時、瀬戸内海沿岸では松枯れの被害が広がり、化学肥料の空中散布で環境も壊されていく。そこで植物の中から松枯れの原因になる害虫を退治する物質を探す研究をしました。当時、就職先に志望した「三共(現・第一三共)」では医薬品と農薬を扱っており、大学の専攻が生かせるのではと応募したのです。

母は私の就職に際して、学校の先生など公務員をしきりに勧めました。自分の両親が教員であったこと、夫も公務員として人の役に立つ仕事に就き、堅実な生活を送ることができたからでしょう。けれど私は民間企業へ入り、しかも配属されたのは医療用医薬品の営業職。母は「営業職ができるんやろか」と案じ、「長男やから大阪に帰ってきてほしい」と残念な気持ちもあったと思います。私も会社へは自己申告で大阪勤務を希望したけれど、故郷には戻れぬまま。それでも長男の責務と、盆と正月には必ず帰省し、先祖の墓参りを欠かしませんでした。

実は私たち家族にとって、どうにも受けとめがたい悲嘆の日々がありました。1985年夏、日航ジャンボ機が群馬県の御巣鷹山に墜落、520人が犠牲となった事故で弟の命が突然奪われたのです。出張で東京から大阪へ向かう便に乗った弟はまだ27歳と若く、私たちは嘆きや悲しみ、悔しさもすべて味わいました。息子を亡くした母のつらさは壮絶で、泣き崩れる母を支えながら、「子が親より先に逝くものではない」ことをまさに痛感したのです。

夫婦2人きりの生活がようやく落ち着いたのは、父が定年退職し、互いに60代になってからでしょうか。母も習い事を始め、趣味の仲間との交流も楽しんでいたようです。私が帰省すると、帰り際にはいつも手を振りながら、「元気にやりや」と温かな笑顔で見送ってくれました。

母が79歳のとき、両親を自宅のある神奈川県厚木市に呼び寄せました。父が病気を患い、母一人で看病しながらの暮らしが厳しくなったからです。住み慣れた大阪を離れるのは、かなりの覚悟があったと思いますが、わが家から目と鼻の先に一戸建てを新築し、2人を迎えました。3年後に父は亡くなりましたが、すぐ近くで暮らしながら、親孝行できたようでうれしかったですね。

母のうれしそうな笑顔が今、心の支えになっている

ちょうど私自身も仕事上で大きな岐路に立たされた時期でした。「第一三共ヘルスケア」という新会社の設立にあたり、製品戦略部を率いることに。さまざまな選択を迫られる際に大事な指針となったのが母の言葉です。「人様の役に立つ人間にならなあかん」という言葉を肝に銘じ、我々の仕事や製品は「患者さんや生活者のためになっているのか」と顧みることを心がけてきました。人生のいくつかの岐路を振り返っても、自分が進むべき方向性を自ら決めていくことを、母に訓練されていたように思います。

今、89歳の母は自宅近くのケアハウスで介護を受けながら生活しています。父を看取った頃はすでに認知症を発症し、父との別れも半ば理解できなかったよう。当初、私も母が記憶を失くし、突拍子もない行動をする様子にショックを受け、かなり落ち込みましたが、妻の支えがあって徐々に受け入れてきました。

現在、私は東京での単身生活ですが、週末には神奈川の家へ帰り、必ず母に会いに行きます。私のことを息子だとわからず、「見たことのある人」という感じでも、うれしそうな顔を見ると励みになる。内容はとんちんかんでも大阪弁で話せるのはホッとします。なにより母がそばにいてくれることが、今の私の心の支えになっていますね。

第一三共ヘルスケア 代表取締役社長。1955年11月4日、大阪府出身。岡山大学農学部卒業後、78年、三共(現・第一三共)に入社。営業職を経て、同ヘルスケア製品戦略部長に。2006年、第一三共ヘルスケア・製品戦略本部長、取締役営業本部長などを経て、12年より現職。