『フランス人は10着しか服を持たない』という本がヒットしたのは、もっと服を持っている日本女性がそれゆえに毎日着る服に悩んでいるからではないだろうか? スーツにネクタイと決まっている男性と違い、女性には選択肢がたくさんある。選択肢がたくさんあるからこそ悩むのだ。そしてそれは、ファッションだけの話ではない。

「今日は何を着て出かければいいんだろう?」。お仕事女子のみなさんは、朝、クローゼットの前で頭を抱えてしまったことはないだろうか。季節の移ろいや温度変化、その日の行き先や会う予定のクライアントの傾向など、みなさん間違いなく悩んでいるはずと思う。

私はフリーランスゆえにさぞかし好きな格好をしてフラフラしているだろうと見られがちだが(それは半分は当たっているのだが)、かなり頻繁に頭を抱えているクチだ。というのも、一昨日は都内コンベンションでベンチャー企業に取材、昨日の午前中は自分の仕事場で午後は子供の学校面談、明日は行政機関で打ち合わせ、明後日は人前に出て1時間の講演……といった調子で、フリーランスはほぼ仕事ごとに行く場所が違い、その日に求められる役割が違うためだ。

服は昔から好きで、数だけはそこそこ持っている。基本はチープシック志向だが、ちょっとだけ見栄を張らせていただくと、欧州にいた頃に少しは現地でいいモノも安く手に入れ、身に着けてきた。なんと夫と共同で、靴とバッグと洋服と全身鏡だけを床から天井までみっちりと収めた、小さなクローゼット部屋まである。それなのに「今日着る服がない」のである。

「”フランス人は10着しか服を持たない”ってベストセラー本が言ってたけど、フランス人ならこんなに悩まないんだろうか……」。その日の朝も、私は鏡の前で下着姿のまま頭を抱えていた。時刻は早朝4時半。これから始発電車に乗り、新幹線で東北地方に向かって朝イチの健康ウォーキングラリーを取材し、市役所の担当者さんや地元のシニアのみなさんとコミュニケーションしながら素敵な汗をかいて丘を登らねばならない。スマホで調べたところ、現地の日中の気温は10度、東京はどうしたことか24度だ。

さんざん悩んで、ジーンズに白いTシャツ、薄手カーディガンにキルティングジャケットを羽織った。しかし足元をついフラットシューズにしたのは大誤算だった。丘と聞いていたのは、地元のみなさんの感覚での「丘」であり、標高500メートル弱、関東平野から来た者にとっては立派な山登りであった。その証拠に、地元のシニアのみなさんは全員海外アウトドアブランドで身を固めていたのである。「その気合入った格好、絶対“ウォーキング”じゃないですよね……」。案の定、平均年齢68歳のシニアに混じった40代前半の私が一番ゼーハー言っている、トホホな取材となってしまった。

まあ、地方で日帰りで山登りをせねばならないような事例は特殊案件だとはいえ、働く女の装いは、さまざまな側面から見て難しいものだと思う。スーツやスカートやハイヒールといったあらかじめ期待されたドレスコードがある場面も多く、自分が「着たい」服装(例:ジーンズにTシャツにビルケンシュトックのサンダル)と、世間に「着てもいい」と許してもらえる服装(例:スーツにパンストにパンプス)は必ずしも一致しないからだ。

女性の服装の難しさは、選択肢の多さにも比例するのだろうと思う。例えばかつての女子大生・OLファッション向け赤文字雑誌間における、ブランドや持ち物による微細な差別化は、そのまま「キレイ系」「カジュアル系」「ギャル系」などなど、その雑誌を読んでいる女子の生き方を規定していた。私は子育て系で長い間書いてきたけれど、今やママ雑誌(Webメディアであることも多い)の種類の多さや、それぞれの雑誌の世界観で棲み分けている「◯◯系ママ」のファッションの多様さは驚くほどだ。働く女性のファッションだって年齢層別、趣向別にさまざまあって、たまに「えっ、そこ攻める?」という差別化の末にあえなく廃刊を迎えているような雑誌もある。女性ファッション誌は群雄割拠、戦国時代なのである。

男性のようにむしろバリエーションが少なくて、「サラリーマンの仕事着とはすなわちスーツである」と、好むと好まざるとに関わらず有無を言わせぬ基本軸がある方が、あれこれ悩まなくて済むのかもしれない。これは「制服 vs 私服」の学校での論議と似ていて、何かしら制限というかガイドラインがある方が、人間はそれに関する思考を部分的に放棄できてしまうのだ。

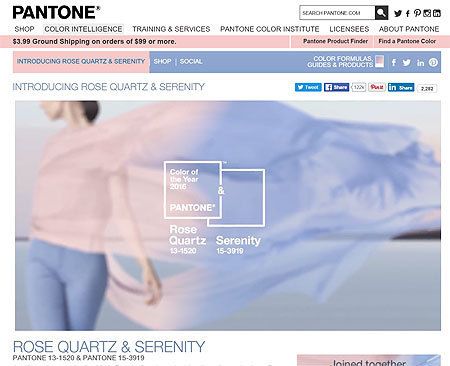

色味ひとつとってもそうだ。ゆるふわな明るい色調から、アースカラーやダークな色調まで、いまや女性はどれでも選べるからこそ「今日は何色に……」「この色は私に似合わないからこっちかな……」とまた悩む。折しも色見本帳で知られるパントーンが、例年1色しか選ばないはずの「カラー・オブ・ザ・イヤー」で2016年の色にパステルピンクとパステルブルーの2色を選び、そこに「性の平等」とのメッセージを込めたとして、注目されている(参考記事:http://wired.jp/2015/12/09/pantones-colors-of-the-year/)。

パステルピンクは欧州文化ではかつて男性向けの色だと考えられていた歴史的な経緯や、パステルブルーがいまや男児よりも女児の服の色であることなどを踏まえると、「そういえば男なら、女ならという色の傾向は社会的に教えられたものでしかなかったな」と思い至るのだ。少し前にはトイザらスが「女児はピンク、男児はブルーというステレオタイプの刷り込みをやめよう」と売り場の色分けを廃止したと報道されていたが、パントーンの既成概念を崩していこうとする姿勢にも表れているように、色の世界にもジェンダーレスが流れ込んできている。確かに、私のクローゼットは事実上ダークカラーばっかりの真っ黒で、夫のクローゼットとの境界が分からない。

女性のファッション上の選択肢の多さは、そのまま生き方の選択肢の多さでもあり、いる(いてもいい)社会的な「場」の多さをも反映しているのかもしれない。ロンドンに住んでいた頃、中流階級が多く住むその街の駅前を、輝く高級コンバーティブルが走り抜けていった。道行く人々の視線を釘付けにしたその車の運転席では、はだけた白いシャツの胸元から豊かな胸毛がのぞく裕福なアラブ系男性がハンドルを握り、隣には真っ黒なブルカを頭からかぶって、目だけがのぞく女性が座っていた。その美しく化粧の施された目元からだけでも相当な美人であることはうかがわれ、きっとそのカップルは彼らの文化での勝ち組なのだと察せられたのだけれど、「金持ちの男の助手席に、頭から黒い袋をかぶせられてなお人々に見せびらかされる女性」たる彼女は果たして自由なのか不自由なのか、私には分からなかった。

日本の女性は「なんだかんだ言って深キョンの秘書コスプレ姿とか、壇蜜のくっきりとした黒いハイヒールとか、橋本マナミの豊かな胸元に柔らかに沿う白ブラウスとか、そういうのが喜ばれるワケよ」と愚痴りながらも、今日何を着るか、何色を着るかで悩めるだけ、そして何なら頑張っていつか自分で高級コンバーティブルを駆ることも(もしかしたら)できる分だけ、はるかに自由なのかもしれない。……そんなことを思いながら、今日も私は「着るものがない(というか最近はサイズ的に入るものがない)」と鏡の前で頭を抱えているのである。

フリーライター/コラムニスト。1973年京都生まれ、神奈川育ち。乙女座B型。執筆歴15年。分野は教育・子育て、グローバル政治経済、デザインその他の雑食性。 Webメディア、新聞雑誌、テレビ・ラジオなどにて執筆・出演多数、政府広報誌や行政白書にも参加する。好物は美味いものと美しいもの、刺さる言葉の数々。悩みは加齢に伴うオッサン化問題。