※本稿は、長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』(潮文庫)の一部を再編集したものです。

物語が好きなセツが聞いた、美しい実母の昔話

少女時代に、セツの心が最も熱心に求めていたのは、学校の先生を含め、周囲の大人たちが誰彼となく話してくれる物語であって、セツは大人を見つけては、しょっちゅう「お話ししてごしない」とせがんだものである。「夜になると行灯が点る。その薄暗い影で色々なお話を聞く」と後年セツが回想する時が、最も幸福であった。

彼女は二十過ぎまでも物語好きでいて、人に話を求めるのをやめなかったが、その結果としての豊富な物語の貯えが、未来の夫(ラフカディオ・ハーン)の文学に貢献しようとは、夢にも思わなかった。

実母が12歳で結婚した「最初の夫」の悲劇

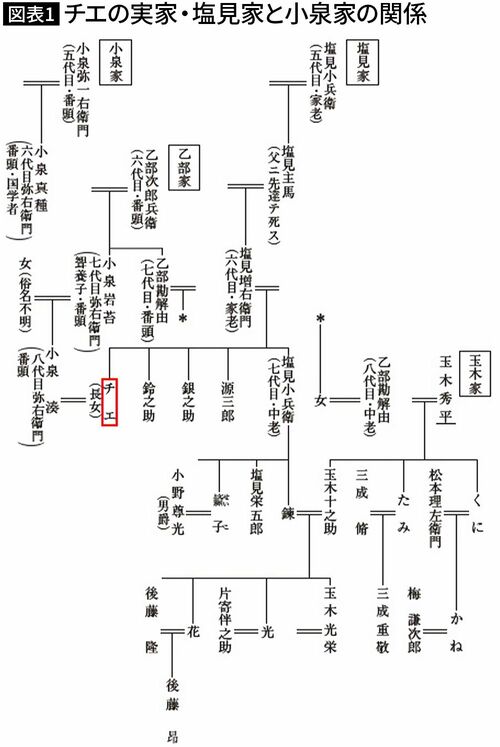

セツが繰り返して聞いたもう一つの話は、セツの実母チエの若い頃の話である。チエは「御家中一番の御器量」と褒めそやされた稀に見る器量の持ち主で、しかも名家老塩見増右衛門の一人娘であったために、殿町も三の丸御殿の前の広壮な屋敷に、京・大坂より師匠を招いて芸事の稽古を受けるなど、文字通りのお姫様育ちをしたのであったが、13歳になる少し前に、一度さる高位の侍の家に嫁入りをした。

藩公から格別な祝儀を賜って、盛大にとり行われた婚礼の晩のことである。夜も深まったが、待てども待てども新郎は寝所に姿を現さない。突如として庭からただならぬ物音が聞こえて来た。

チエは、まだ年端も行かぬ娘の身ではあったが、護身の懐剣の袋緒を解き、雪洞を掲げた侍女一人を従えて姑の部屋に向かい、廊下から落ち着いた声で、

「母上様、御寝なさいましたか。夜中お騒がせ申し相済みませぬが、旦那様には未だ御床入りがなく、しかも、ただ今、お庭前にて、ただならぬ物音が致しました」

と言上した。

チエはこれらすべてを、少しの取り乱しも見せず、非の打ちどころなくやってのけたのである。

さて、家中の者が手燭や提灯を手に手に、どっと庭に降りて見ると、男は腹一文字にかき切った上、首筋を斬って雪見燈籠に伏せ、女は首をほとんど完全に打ち落とされて、松の根元に倒れているという、血の臭い漂う光景が繰り広げられていた。

身分を異にする男女の結婚は許されない封建の世であった。花婿なる男は、愛していた腰元の首を打ち、自分も腹を切って果てたのである。それは、いかにも哀れな悲劇であったが、武家にあっては、そのような未練の執着は激しく非難されたものであり、それだけに、うら若い身でありながら見事に事に処したチエは、大きな称賛を受けたのであった。

そして結局、チエは14歳の秋に小泉家に迎えられたのである。

花婿が腰元と心中、母は改めて小泉家に嫁した

チエの最初の結婚の時期は、『列士録』で知ることができる。塩見増右衛門、嘉永3年(1850)の条に、「二月十六日娘婚姻相整付而以御使酒井慧太郎御肴一折金三百疋被下之」と記されているからである。

一方、小泉家の戸籍謄本に見る「増右衛門長女」のチエは、「天保八年(一八三七)三月二十一日生」であるから、チエは満13歳になる前に、一度花嫁衣装をまとったわけである。これは、それから1年余り経た、数え15の年に小泉家に嫁したと(セツと小泉八雲の長男である)一雄が書いているのと、年齢の点で一致する。

山川菊栄が『武家の女性』で説明している武家の嫁入り──それは、花嫁が子供であればあるほど理想的であった──の実態を示す一例であろう。婚礼の夜の花婿の心中事件については、その時を知り得るだけであって、関係するセツの原稿はなく、本文は、一方的に一雄の記述に拠った。

犬たちに追われるキツネを助けた話

チエのもう一つの体験談も、子供の頃のセツの心をとらえた。チエは幾人かの子の母となった後でも、鳥居清長が描く錦絵の美人のような容姿を保ったものだが、セツが生まれる少し前の頃のことである。殿町も京橋近くに移った塩見の実家を訪れての帰り途、女中と若党を一人ずつ供に連れて、折しも雨が上がって朧月夜となった屋敷町を歩いていた。すると突然、背後から走って来てチエの袖の下、裾脇すれすれに走り抜けた動物があった。犬かと思うと同時に、後ろの方で「あっ、狐」と若党が叫ぶ。

狐が暗闇の中に消えて行くのを見守っていると、今度はその狐を追って犬が二匹で駆けて来る。その一匹が荒々しく、彼女に突きかからんばかりにして脇を走り抜けようとした。その瞬間に彼女は、「おのれ、無礼な」と言って、折りたたんだ雨傘でその犬の背をたたいた。犬はキャンと鳴いて後ずさりし、結局、二匹とも若党と女中の手で、今来た方へと追い返されたのであった。

それから二三日経た黄昏どき、未亡人風の切髪をした品の良い小柄の女が、小泉家の玄関に現れた。その女は小さな袱紗包を差し出すと、取り次ぎの者に向かってほのかな声で、「先夜は大層お世話になりました。これはほんのお礼のしるし。何とぞ、奥方様へ」と言った。「どちらから」と尋ねると「はい、月照寺のテイ坊と申す者からとお伝え下さい」と答える。そこで、取り次ぎの者は「しばらくお待ちを」と言って奥に入り、チエにこの見知らぬ訪問者のことを報告した。

「キツネの恩返し」を実母から聞いたセツ

チエが「はて、テイ坊とは一体誰だろう」と訝りながら袱紗包を開くと、二分銀二枚と南天の葉一枚が入っている。不思議に思って玄関に出て見ると、その女の姿は消えていた。後で使いの者を藩主の菩提寺である月照寺へ遣って、テイ坊という者、それに袱紗について尋ねさせたが、寺の者は、そのいずれにも心当たりがないとのこと。それで、結局あれは、犬に追われた狐が、救ってもらった礼に来たのだと分かったのである。

セツは、こうした武士階級のありし日の物語を、日々聞きながら育っていったが、当時、彼ら士族の生きる世界は大きく変貌しつつあって、セツの養家を含め、大部分が貧窮化という厳しい現実に直面していたのである。

実母は没落したあとも掃除ひとつできず…

一方、セツの実母のチエは、いつまでも奥方でいて、小泉家が没落した後になっても、容易に箒や雑巾を持とうとしなかった。しかし、さすがに諸芸・学問を仕込まれて育った女性だけあって、三弦(三味線)は玄人はだしであり、また、大の読書家でもあった。彼女は、江戸時代の小説類をたいてい読んでおり、殊に馬琴物は諳んじている個所も多かったほどである。

しかし、その日の糧を稼ぐには全く無力であったチエは、かつて権勢を誇った親戚筋に救いを求めることもできなかった。彼らも皆、同じような生活苦に喘いでいたからである。

チエの長兄の塩見小兵衛は、中老で終わりこそすれ、父増右衛門の諫死の後にとった忠義で奇特な行為によって、広く藩内で称賛を博した侍であった。というのは、藩主が帰国する時には、家臣が津田の松原で出迎える習わしであったところ、小兵衛は、わざわざ伯耆との国境の安来まで出向いて、「ようこそ御帰国」と挨拶したからである。

その小兵衛の塩見家も、今や零落していた。彼の母親、つまりセツがよく知り賢夫人として尊敬した祖母は、彼の娘の嫁ぎ先である、日御碕神社の宮司小野尊光の家に身を寄せて、老いの日を送らなければならなくなり、また、家老の鑑と称えられた父親増右衛門の東京赤坂にある墓も、弔う人も絶えて雑草に埋もれていく有様であった。

チエの「太い実家」も同様に没落していた

小泉家の有力な親戚であった乙部勘解由家も、零落していた。貸付の焦付きが重なった後、第七十九国立銀行が明治16年(1883)に経営破綻を来たした時、その巻き添えを食って財産を失ったのである。そして、今や、かつて中老まで務めた勘解由は、大橋にござを敷いて家に残る道具類を並べて売り、果てには、士族が最後まで手放すことを嫌った刀剣類まで売り払って、露命を繫ぐありさまであった。

こうしたわけで、セツの実母のチエは、ただ食べるために家に残る品々を次々と売り払った末、極端な貧困に陥ったほかの士族と同じように、人に食を乞う身となったのである。このような生活の窮迫の中で、セツは、その年の八月の末に松江に着いた外国人教師ラフカディオ・ハーンの噂に、耳を傾ける余裕もなければ、また、11月の末、東京での帝国議会の開催を祝う市中の人々の興奮を、共にするゆとりも持たなかった。

周囲から「美人の物乞い」と言われるように

『文学アルバム小泉八雲』(増補新版・2008)にも掲載されている晩年のチエの写真は、とりわけ印象的であって、紛れもなく往年の美貌が偲ばれ、また動かぬ気品が漂っている。

セツの初孫の種市八重子さんから伺った話によると、セツは晩年、次男(巖)の嫁である翠やその長女の八重子さんに、繰り返して実母の奥方姿を語ったというが、それはセツにとって、後述する実母への感情を差し置き、自分が誇りとする名家の生まれの象徴であったであろう。

この家老の一人娘であったチエが人に食を乞う身に陥っていたことは、『山陰新聞』が「乞食と迄に至りし」と記し、『西田千太郎日記』に、彼女の身に関して「救済」という表現が用いられている事実に徴して、疑う余地がない。筆者の取材中、「ヘルン先生」(ハーンのこと)に嫁す前のセツについて、伝え聞いていることがあると言う松江在住のある高齢の女性は、「美人のおこも(物乞い)さん」という言葉を繰り返すだけであった

セツの母のチエは、家老の娘として育ち、上士の奥方であった。そして、新しい社会への適応が困難な年齢で、性格強固な夫を失ったのである。彼女は、いわば極端な零落に至るすべての条件を満たしていたと言えるであろう。

このようにして、セツは、権勢を誇った多くの親戚を持つ名家に生をうけた身ではあったが、頼れる縁者がいなくなった状況の中で、養父母と養祖父の扶養に加えて、実母の露命を繫ぐ「孝」の荷を、一身に背負うことになった。その結果が、奇しき運命の転変となり、ラフカディオ・ハーンと結ばれることになったのである。