※本稿は、青山誠『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』(角川文庫)の一部を再編集したものです。

ハーンが松江で富田旅館を出たきっかけ

ラフカディオ・ハーンは富田旅館の奥座敷を下宿がわりに長期滞在をつづけていた。お信という女中が食事や入浴など身のまわりの世話をしていたのだが、彼女が眼病を患った時にハーンは治療費の援助を申し出て病院に行かせようとした。自分も片目を失明しているだけに眼病には神経質になる。だが、宿の主人は無頓着でいつになっても病院に連れて行こうとしない。それに怒って苛立ち、いつもの悪い癖がでてしまう。

主人が冷酷で酷いヤツに思えて嫌いになり、顔を見るのも同じ空気を吸うのも嫌になってきた。こうなると気に入っていた宿も居心地が悪くてしょうがない。住まいを変えることにした。

新しい転居先が見つかったのは、空気が薄寒くなってきた晩秋11月のことだった。富田旅館から、大橋と交差する道を越えて北へ進み「京店」と呼ばれる通りに入る。享保9年(1724)第5代松江松平藩主・松平宣維が、京の都を模して街並みを整備したことがその名の由来。商店が軒をつらねる松江でも有数の繁華な通りだった。

京店通りを100メートルほど行ったところ、道の左側に宍道湖の湖岸に通じる細い路地がある。その路地を入った突き当たりにハーンの新居があった。松江有数の資産家である織原家が隠居所として建てた家だという。

「大橋川のそばの二階家は、鳥籠のように可愛く風情のある家だった」というのが、ハーンの第一印象。敷地は路地に面した細長い形状で、鳥籠というよりは“ウナギの寝床”といったほうが、もっとそれに近い。

お気に入りの新居だが冬は地獄と化した

京店通りに近い北側に小さな庭がある。庭を通り過ぎ家屋の中ほどにある玄関を入れば、左側は土間の台所。右側には4畳半と6畳の部屋が2間続いている。4畳半の脇にある細い急階段を上った2階にも部屋があった。小さな家だが1人暮らしのハーンには最適のサイズ感で不満はない。また、彼が住まい選びで最も重視するのはロケーションなのだが、富田旅館の奥座敷と同様、ここからの眺めはかなり気に入っていた。

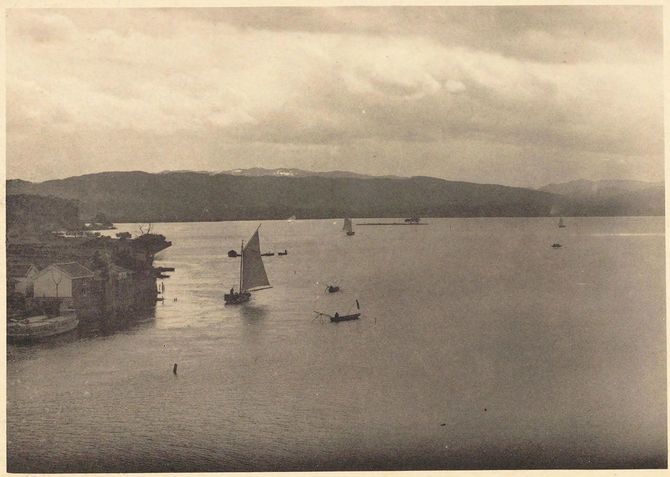

「私は旅館にはいません。今は非常に綺麗な家であります。湖水に臨んだ家でありますから、窓から望遠鏡で望むとその美しい藍色の広い水面を超えて殆ど杵築(編集部註:出雲大社)までも一眸の中に入れることができます」

引っ越して早々の頃には、このように書き綴った手紙をチェンバレンに送っていた。しかし、冬が来るとこの湖畔の家に住んだことを後悔するようになる。宍道湖を伝って吹きつける冷たい空気が家の中にも充満し、寒さがハーンを辟易とさせていた。

NYに比べても日本の住居は寒すぎた

緯度が北にあるニューヨークは松江よりもっと寒いのだけれど、欧米の住居は密閉されてセントラルヒーティングを完備している。屋外は氷点下でも、部屋の中は暖かく薄着で過ごすことができる。それに比べて日本の住居はとても寒い。日本の家屋は梅雨の湿気や夏の暑さ対策で、開口部が広く風通しの良い構造になっている。そのため冬場には隙間風があちこちから入り込んで家の中を冷やす。暖房器具も貧弱なものしかなく、炬燵や火鉢では部屋全体を暖めることができない。

「その頃の松江には、まだストーヴと申す物がありませんでした」

後にセツがこのように語っている。ハーンは冬になるとストーヴを恋しがっていたという。冬には心身が不調に陥ることも多くなった。ハーンは寒いのが苦手だったとよく言われるが、日本の住環境が過酷すぎるのだ。しっかりと断熱されて暖房設備が整った外国人居留地の洋館やホテルとは違う。欧米人が日本家屋での冬を体験すれば、誰もがハーンと同じ反応になるだろう。

ハーンは旅館を出て女中を雇おうとした

運が悪いことに、この冬の山陰地方は記録的な寒波に見舞われた。12月30日には暴風が吹き荒れ、ふだんは波静かな宍道湖にも大波が立った。

「宍道湖は海のように怒濤で高鳴った。大橋は通行禁止となったが、これより先に、一人子供が橋を渡ろうとして風に吹き飛ばされ、湖中に落ちた。が、子供はうまく泳いで助かった」(「島根・九州だより[小泉八雲]解題」)

ハーンもこの時の暴風について綴っている。松江大橋は架け替え工事中で仮橋を使っていたが、それが通行禁止になるほどの凄まじい冬の嵐だった。湖面を伝ってくる暴風に直撃されて家は地震のように揺れ、冷たい波飛沫が部屋の中にまで飛び込んできた。

年が明けて明治24年(1891)になると、気温はさらに低下して宍道湖に厚い氷が張る。雪も毎日降りつづけ、1月中旬頃には積雪1メートルを超えた。

ハーンが暮らす湖畔の家は氷と雪に埋もれて、冷凍庫のように冷え切っている。部屋の中に数個の火鉢を置き、綿入れを幾枚も重ね着して耐えていた。が、ついに限界がきて風邪を引いて寝込んでしまう。

「まだ声が十分はっきり出ません、猫のように弱っています」

尋常中学校の教頭・西田千太郎に宛てた手紙の書面も弱々しい。1月下旬になり学校には出勤できるようになったものの、夜になると激しく咳き込み熱がでる。体調不良がつづく。食事に関しては富田旅館で作ったものを女将のツネや女中のお信が運んでいた。彼女たちもハーンのことを心配していたが、旅館との兼務では十分に世話することもできない。

ハーンもこのまま富田旅館の世話になりつづけるのが煩わしくなり、住み込み女中を求めるようになった。

最初は中年女性が住み込みで働く予定だった

「明日は、織原方で女中を雇ってくれるはずです。私は女中のために寝具を買いました。彼女はずっと家にいてくれます。中年の婦人で、非常に気立てのよい人だということです。とにかく、その女中はどの宿にも関係がないので、うまくやっていけそうです。宿屋とのうるさい関係を断つことが、目下のところ、私の心の落ち着きを取り返すのに何より必要です」

1月24日に西田へ送った手紙にはこのように書かれていた。しかし、何か手違いがあったのだろうか、翌日になっても女中は来なかったようである。

それから1週間程が過ぎた2月上旬になって、富田旅館の女将ツネからの紹介でやって来た小泉セツが住み込みとして働くようになるのだ。

富田旅館の紹介で20代のセツがやってくる

富田旅館のお信は以前に機織工場で働き、そこでセツと知り合いになっていた。稲垣家の厳しい状況も知っている。ハーンは高給の支払いを約束しているというから、セツにとってもありがたい話だろう。そう思ってツネに話して、ハーンに紹介させたのだった。

しかし、男がひとりで暮らす家に住み込むとなれば世間は“妾”だと思う。実際、妾にするために住み込み女中を雇う輩も多い。ハーンから「住み込み女中」を探してほしいと依頼された時は、ツネもそう考えていたようだった。当然、セツにその覚悟があるのかどうか確認していたはず。

また、相手が外国人となれば、日本人の妾になる以上の覚悟を強いられる。松江のような田舎町では、人々が鎖国時代と変わらぬ感覚で生きている。庶民の間ではまだ外国人への恐怖や偏見は強かった、住み込み女中として働けば、色々と嫌な思いをすることを覚悟せねばならない。

周囲から「妾」と見られることも覚悟したか

高額の賃金を約束したのは“洋妾”の苦痛に対する補償金を上乗せしているからだろう。それでも女中探しには苦労した。家主の織原家の他にも、富田旅館の女将や西田たち学校関係者など、あちこちに声をかけて探してもらっていたようだった。1月に織原家から紹介された女中が来なかったのも、直前になって尻り込みしたのかもしれない。

「松江では人から“洋妾”とよく言われ、それがいちばん辛かった」

セツも晩年になってからこのように語っている。長い年月が過ぎても忘れられない、辛い思い出だった。それでも、最初から外国人の妾になることを覚悟していた。そうなることを望んでいたようでもある。貧困にあえぐ稲垣家と小泉家の人々には、この年の異常な寒波がいっそう身に染みる。火鉢に入れる炭を買う金もなく、隙間だらけの粗末な借家で凍えていた。栄養状態も悪く、この状態で風邪でも引けば命にかかわる。大袈裟ではなく死と隣りあわせの状況だった。

情に厚い彼女は、我が身を犠牲にしてでも家族を救おうとする。“洋妾”と人から蔑まれて屈辱を味わうのも仕方がないと覚悟を決めている。気丈で前向きの性格は、諦めて滅びることをよしとはしない。生き残る方法があるならば、どんなに辛いことでも試してみたくなる。行動を起こさずにはいられなかった。