黒漆と金で埋め尽くされた城

天正13年(1585)中ごろまで続いた第1期工事では本丸が完成。このときは事実上の城郭だった本願寺の跡を活用したと考えられる。天正16年(1588)までの第2期工事で本丸を囲む二の丸が完成し、朝鮮半島に進出後、文禄3年(1594)からの第3期工事で、城下町を取り囲む惣構を構築。最後の大工事は慶長3年(1598)の秀吉の死をはさんで行われ、だれもが日本でもっとも堅固だと評する城郭になった。

その城は広壮なだけではなかった。イエズス会宣教師、ルイス・フロイスの『日本史』には、御殿も天守もその内部は、おびただしい数の部屋がみな金ピカに装飾され、種々の絵画で飾られていた様子が記されている。

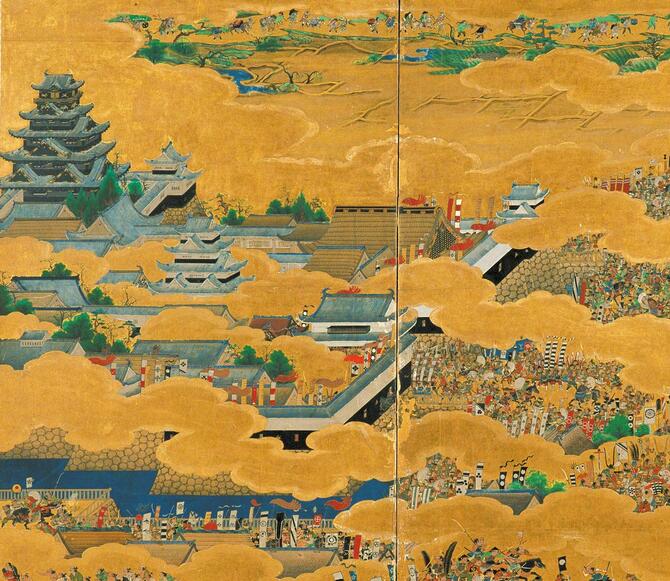

また、大坂城を描いた最古の絵画「大坂城図屏風」(大阪城天守閣蔵)に描かれている五重の天守は、われわれが見慣れた天守とは趣をまったく異にする華麗な姿である。

色彩は黒と金が基調で、黒は木部に塗られた高価な黒漆だと思われる。そして、黒漆塗りの腰板上は、朝廷から使用が許された桐紋や菊紋など、金色の装飾で埋められている。ほかにも種々の彫刻や金色の金具で飾られ、軒先の瓦も金色に輝いている。

この空前絶後の豪奢な城郭が、大坂冬の陣後の和睦を受け、本丸を残して堀を埋め立てられた挙句、慶長20年(1615)5月7日に炎上。翌日、助命を許されなかった豊臣秀頼と母の茶々は、城内で命を絶ったのである。

だから秀忠は秀頼の助命嘆願を謝絶した

家康は大坂の陣に際して、豊臣側に大坂城を明け渡して他国に移ることを要求した。冬の陣の和睦に際しても、夏の陣の前にも、大和郡山(奈良県大和郡山市)あたりへの転封が打診されたが、大坂側が断った。

豊臣側が転封を受け入れれば、あるいは豊臣氏は滅びずに済んだかもしれない。だが、豊臣側がこの天下無双の城と一体であることにこだわった以上、家康としては、それを放置しては死ぬに死ねなかった。秀頼が転封に応じてたんなる一大名の地位に甘んじるならともかく、大坂に君臨し続ける以上は、家康が没するやいなや、秀頼が関白に任官して豊臣政権が復活する可能性があった。

いま諸大名が家康に従っているのは、あくまでも家康が軍事的なカリスマだからであった。家康が死んでしまえば、朝廷の官位にしても、2代将軍秀忠より秀頼のほうが上だったのだ。秀忠には、関ヶ原合戦に遅参したというマイナスイメージもあり、豊臣恩顧の大名たちが従うかどうか、非常に心もとない状況が生じてしまう。

だからこそ、家康は自分の目が黒いうちに、豊臣の権威を抹消しておきたかったのだが、自分自身に軍事的カリスマ性が欠けていた秀忠にとってみれば、豊臣に対する恐怖心はなおさら強かったことだろう。だからこそ、大坂城内から脱出して、夫の秀頼と義母の茶々の助命を嘆願した娘の千姫の要求を、秀忠こそが厳しく謝絶したのだと思われる。

また、その恐怖心がゆえでもあったのだろう。秀忠はその後、執拗に豊臣の痕跡を消していく。その執念はとりわけ、その後の大坂城に見ることができる。