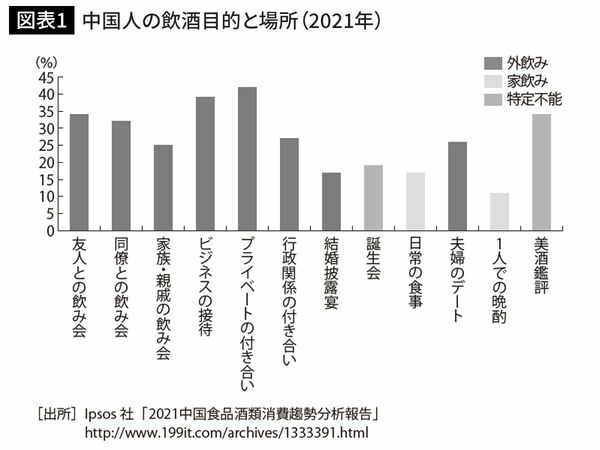

中国についてはアンケート調査がある。図表1は、Ipsos 社の調査結果である。

これをみると、主に中国人の飲酒目的は、社交、お祝い、接待などである。つまり、お酒を飲むには何らかの特別の理由や目的がある。これを行うのは飲食店においてであり、このため外飲みが主体となるわけだ。

コロナ禍で日本の家飲みがますます加速した

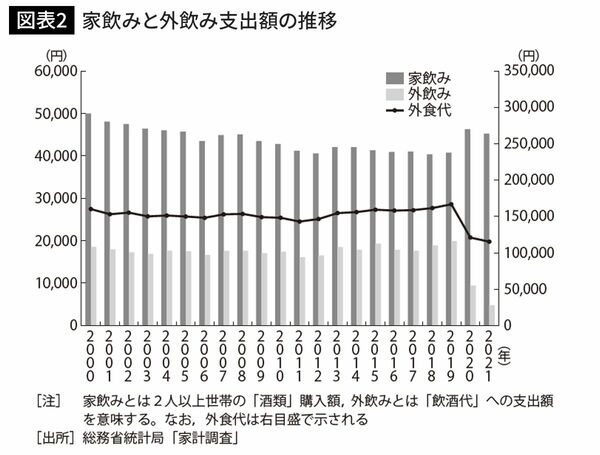

日本の家飲みと外飲みの支出額は、総務省「家計調査」から知ることができる(図表2)。

新型コロナウイルスの感染拡大の直撃を受けた、2020年以前の家飲み(酒類購入額)の年平均金額は、4万3825円であった。他方、外飲み(飲酒代)の年平均値は1万7717円であった。

家飲みは、外飲みと比べてもともと2.47倍も多い。2020年には、家飲みと外飲みとの比率は、4.92倍へと拡大した。つまり、家飲みの金額が大きかったものが、緊急事態宣言の発出に伴う飲食店の休業などにより、さらに増加したといえる。

過去20年間の傾向をみると、家飲みの金額は2000年の4万9994円から、新型コロナウイルスの感染拡大直前の2019年の4万721円へと、18.5パーセントほど減少した。これに対して、外飲みの金額はほぼ変化がなかった。外食代もほぼ変化がない。こうした傾向はあるものの、日本で家飲みが優位な状況は変わりない。

日本は外飲みよりも家飲みが圧倒的に多い

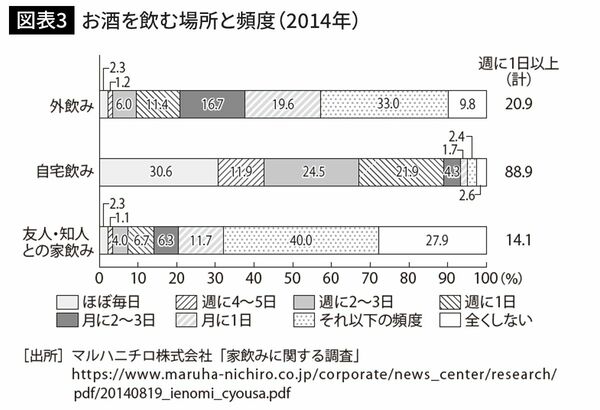

家飲みの具体的な状況については、大手食品メーカーのマルハニチロ株式会社によるアンケート調査(2014年実施)がある。全国の5221人の調査対象者(20~59歳の男女)のうち、週に1回以上お酒を飲む1855人から有効回答1000人を選び、「外飲み」、(家族または1人での)「自宅飲み」、(自宅や友人・知人宅での)「友人・知人との家飲み」など、お酒を飲む場所と頻度を示したのが図表3である。

週に1日以上お酒を飲む人の「外飲み」が20.9パーセントなのに対して、「自宅飲み」が88.9パーセントと圧倒的に多い。しかも、「自宅飲み」の頻度は、「ほぼ毎日」が30.6パーセントを占め、週に2~3日以上まで含めると、67パーセントにも達している。

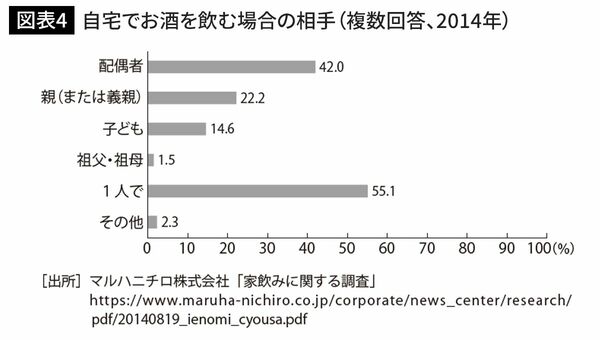

さらに図表4にみるように、自宅で飲む場合、「1人で」が55.1パーセントで最も多い。次に「配偶者」が42パーセントで続く。

やはり、日本では、外飲みより家飲みがはるかに多い。しかも、その場所は自宅である。そして1人または配偶者との晩酌がごく普通だ。そこに特別な理由はないと思われる。こうした状況が海外との決定的な違いである。