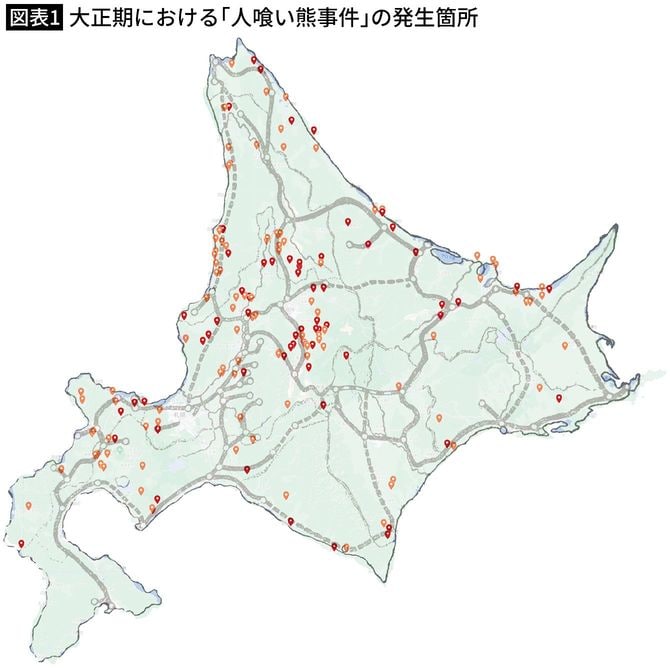

熊による食害事件はなぜ起こるのか。ノンフィクション作家の中山茂大さんは「かつて北海道に開拓民が大量流入し、ヒグマとの緊張関係が生まれた。その中で、人間を喰った熊が、その経験を子孫へと受け継いでいった可能性がある」という――。(第2回)

※本稿は、中山茂大『神々の復讐』(講談社)の一部を再編集したものです。

畑仕事中に襲いかかった「親子の熊」

道東、とりわけ北見地方は大正期に大発展を遂げた。その背景には、鉄道基線の延伸と、第1次大戦による未曽有の好景気があった。

開拓民の大量流入は当然、ヒグマとの強い緊張関係を生み、北見地方各地で殺傷事件が頻発するようになる。

大正15年、2件の殺害事件が立て続けに起こり、紋別地方の開拓民を震え上がらせた。

紋別西部の上興部村の山林で、この年の春から、毎日のごとく、2頭の子熊を連れた大熊が農家の近くに現れていた。そのため、付近の農夫は仕事も手につかない有様であった。

5月20日午後4時頃、森下安太郎の妻キヨ(47)が畑仕事中、隣地の森林内から突然、子熊2頭を引き連れた大熊が現れ、キヨは救助を求めながら我が家をさして逃げた。

だが、遂に自宅から50間程のところで追いつめられ、森林内に引きずりこまれた。

一方、夫の安太郎は午後7時頃、妻の帰宅が遅いのを不審に思い探しに行くと、妻の着物や帯等が血に染まって落ちているので、大いに驚き、さっそく付近の人々を呼び集め、血潮の痕を辿ったが、暗闇となったので、ひとまず引き揚げた。

21日午前3時から部落民らが死体捜索に向かったところ、笹藪の中に「全身数十カ所の爪あと、右足の大半はくらい尽くされ惨状目も当てられず」という死体を発見した(『北海タイムス』大正15年5月23日)。

加害熊は3日目に、現場に舞い戻ってきたところを猟師が射殺したという。