「漢字が書けないと将来困る」のウソ

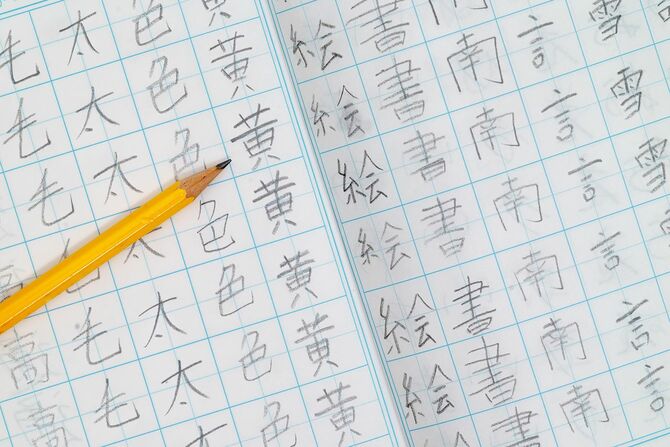

「漢字が書けないと将来困るよ」とは、私が小学生時代に実際に言われていた言葉であり、今も学校現場の随所で聞かれる声である。「漢字の書き取り○ページ」という宿題が今でも出されているのを見聞きすると、当時の苦痛が思い出される。「将来困るよ」はやりたがらないことを強制するための脅し文句としては効果抜群であった。

この言葉は一見正しいようで、実はほぼ正しくない。もっと端的に言って、ウソである。漢字は書けるよりも読めることの方がはるかに大切だ。手書きが減って文書の作成はパソコンやスマホ入力が中心の今、昔に比べると漢字を手書きする機会は大幅に減った。手書き文化の生き残りのはずの年賀状の作成すら、ほとんどが印刷という時代である。

では、漢字が書けないままでいいかというと、それも全く違う。学習とは、それを直接使う機会がないから要らないというようなものではない。その理論が通用するならば、家庭科のように実用性が高く生活に密着した教科以外、ほとんどの教科は必要がなくなってしまう。算数など、直接生活で使わないものだらけであるが、あれは論理的な思考法や算数的な考え方を身に付けること自体に大きな意義がある。漢字はそれ自体が意味をもつ特別な文字であり種類も豊富で、書き順や旁にも意味がある。多く学ぶほどに奥深さと面白さがわかる価値の高いものであると言える。

ただ、漢字学習の重要性と、脅してでも漢字を書けるようにさせるべしという話は、また別物である。漢字は、本人のもつ語彙力の差によって、その習得スピードがかなり異なる。同じ新出漢字一つを覚えるにも、最初から覚えている子どもや見てすぐ覚えられる子どももいれば、何回も覚える努力を何日かしてやっとという子ども、どんなにやったつもりでも一向に覚えないという子どもも混在している。

この状態の子どもたちに対し「漢字が書けないと将来困る」と伝えるのは、いかにマイナスが大きいかということがよくわかるかと思う。無駄な優越感と劣等感とをそれぞれ植え付けるだけである。