イラクで拉致され、帰国後は「自己責任」バッシング

街を歩くと「今井さんですか?」と声をかけられる。芸能人でもないのに、みんなに顔を知られている。「死ねよ、ガキ」と罵倒する人も「素晴らしい活動をしていますね」と讃える人も。この状況が一生続くのか――。

今井さんは20代前後の数年間を「絶望的だった」と振り返る。きっかけは、18歳のときにイラクで拉致されたことだ。

今井さんは中学生の終わりごろに環境問題に関心を持ちはじめ、高校入学後の2001年にアメリカで起きた9.11(同時多発テロ事件)やアメリカのアフガニスタン侵攻を機に世界に目を向けるようになった。自分と同じ年ごろの子どもたちが学校に行かず働いていることを知り、「子どもたちが置かれた不条理な状況を変えたい」と思う。ボランティアをしたり、調べて文章にしたりと、自分にできる行動をとった。

2003年にはアメリカが主体となってイラクに侵攻してイラク戦争が始まった。自衛隊のイラク派遣が決まると、日本ではあまり報道されない劣化ウラン弾の問題について広く伝えたいと考えた。所属していた市民団体内で話し合い、高校を卒業したばかりの今井さんがイラクへ行くことになった。2004年4月のことだ。

しかしイラクで移動中、覆面姿で狙撃ライフルやカラシニコフを持った男たちに拘束されてしまう。ストリート・チルドレンへの緊急支援活動をしていた高遠菜穂子さんとフォトグラファーの郡山総一郎さんも一緒だった。拘束から9日目に3人とも解放されたものの、帰国後は壮絶なバッシングに苦しむことになった。

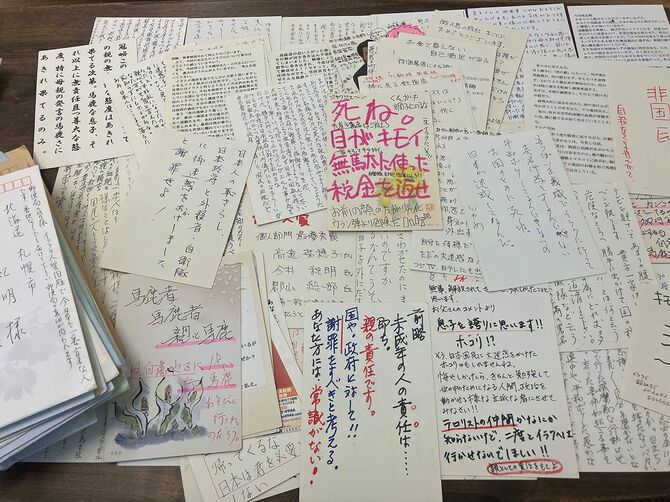

自宅に届いた大量の手紙やハガキ

複数の閣僚が今井さんたちの責任を問うような発言をしており、北海道の自宅には強い口調で批判したり誹謗中傷したりする手紙やハガキが大量に届いていた。「自己責任」「国賊」「非国民」「頼むから死んでくれ」……。今井さんを批判するものも、家族を非難するものもあった。自宅の住所を特定して送られたもののほか、「郵便局の皆様 イラクの人質問題で今日本で一番有名な人です。番地なしでも届けて下さい」という封書もあった。

「イラクの自衛隊派遣をやめさせるために今井さんたちが自作自演で起こした事件だった」との誤った報道もあった。誤解を解こうと今井さんは帰国後2カ月の間に2冊の本を出版し、講演も引き受けた。「気を張っていましたね。2カ月ぐらいは興奮状態だったけど、それから体調を崩していきました」

あえて手紙を読み、連絡を取った

環境を変えるため、秋ごろに英国へ。語学学校に通いはじめたが、日本人のみならず英国人にも「事件の当事者」と気づかれることがあり、体調を崩しがちの日々だった。友達になった韓国人から「日本人から『ノリ(今井さん)と付き合うな』と言われた」と聞かされたこともあった。10月末には、イラクで香田証生さんが拘束されて殺害される事件が起きた。そういった報道に触れるたびにパニック障害のような状態になったという。

翌2005年夏に帰国。朝に起きられないことも多く、自宅に引きこもりがちになりながらも、自宅に届いていた大量の手紙やハガキに目を通しはじめた。ただでさえ体調が悪い中、しんどい作業だっただろう。

なぜ読もうと思ったのですか。そう尋ねると、今井さんは言った。

「明らかに体調が安定しないんですよ。『このままだと精神的に回復しない。事件に向き合わないと』と思って読みはじめました」

罵倒する言葉に触れて、また体調を崩すこともあった。家族との関係もぎくしゃくしてしまい、自宅にいづらくて友人宅などを転々としたこともあったという。

それでも住所がわかる人には返事を書いた。手紙のやり取りをしたり、実際に会ったりするうちに理解を示し、応援してくれるようになった人もいた。「世の中にはいろいろな人がいて、違う視点で見ている。でもちゃんと会って話すと意外に話せる。人って単純じゃないな、と感じました」

マレーシアの空港では足が震えた

回復のきっかけになったのは、大学に入ってからできた友人たちだ。入学後2年ほどは「人質事件のあの人」という視線を常に感じ、偽名を使ったこともあった。冷や汗が止まらなくなるため、人との交流を避けることも多かった。

でも「今井紀明という人間」と付き合おうとしてくれた友人たちは、今井さんが泣きながら語る話を否定せずに聞いてくれた。いま振り返ると、それがカウンセリングのような効果を果たしていたという。

大学2年生の終わりごろ、「もう一度海外に行かないと人生後悔する」と考えて東南アジアへ。マレーシアの空港に着いたときには足がガクガク震えた。危険な土地ではないはずなのに、「何かあったらまた批判されるんじゃないか」という恐怖心があった。

少しずつ人を信頼できるようになっていったものの、就職活動をはじめた当初は事件のことは明かさないようにしていたそうだ。しかし会話がぎこちなくなるためか、80社以上の会社説明会に行っても内定ゼロ。意を決して過去についても語ると、大阪にある商社から採用された。それまで揺れ動いていた感情がいったんゼロになったように感じ、「再スタートだな」と思ったという。

「知り合いの知り合いまでは泊まれる」ルールで家を開放

働き始める前にアフリカのザンビアに行き、学校増築のプロジェクトに関わった。帰国後、日本の学校でザンビアでの活動について語ると、あまり元気がない子どもたちの様子が気になった。ザンビアで出会った子どもたちは、将来の展望について力強く語っていたのに……。「途上国のザンビアより、日本の状況のほうがマズいのではないか」と感じた。

なにか、できることがあるのでは――。就職を機に大阪に移り住むと、今井さんはいろいろな若者に出会うためにあることを思いつく。「家を開放したんです」。

「知り合いの知り合いまでは泊まってもいい」というルールにした。友達を作りたかったという理由もあるが、同世代のいろいろな人に会えたら、課題が見えてくるだろうと考えたのだ。

1年で300人ほどが泊まりにきた。「布団を何組も敷いて10人で寝る、とか。さすがに1年でしんどくなりましたけど、楽しかったです」と笑う。

あるとき通信制高校の先生と知り合った。見学に行った学校では、生徒の多くが不登校だった過去があったり、学校を中退したりしていた。周囲から否定されて苦しむ様子が、かつての自分と重なった。

そこで今井さんは、「クレッシェンド」というプログラムを始めた。これは、通信制・定時制高校の高校生とD×Pのボランティアが対話する全4回の授業で、一人ひとりに寄り添いながら関係性を築き、人と関わってよかったと思える経験をつくるものだ。

「誰かに大切にされる」経験をしてほしい

2010年3月には、「10代の孤立」の解決を目指して「D×P」を立ち上げた(12年にNPO法人、15年には認定NPO法人化)。クレッシェンドに加えて、18年からは無料相談アプリのLINEで相談できる「ユキサキチャット」を始めた。相談員が若者からの悩みを聴き、相談に乗ったり支援期間につなげたりする。もともとは不登校や、進学や就職に関する相談を受けていたが、コロナ禍以降は経済的な困窮を訴える声が増えたという。

「親が急にいなくなった」「奨学金を親に使い込まれた」「家族の介護をしないといけない」――。虐待や家族のケアなど様々な要因が絡み合っているケースも珍しくない。「所持金が数百円しかない」という相談もあった。

そこで2020年からは現金給付と食糧支援を始めた。食べるものが買えないという子たちのため、ダンボール箱に30食分の食糧と生理用品などを詰めて送る。「調理器具を持っていない」「固形物を食べられない」という声もあったため、いまは、できるだけ一人ひとりにカスタマイズして送っているという。

ユキサキチャットの登録者は現在約1万5800人。親を頼ったことのない若者たちに「大切にされた」「頼ってよかった」という経験をしてほしいと手書きのポストカードを入れるなど工夫しているという。

若者の中には、現金給付をすると「親に取られてしまう」という人もいる。そのため、家庭に届けるのではなく、学校に相談した上で学校宛てに送るなどして本人に直接届けられるように気を配っている。

物価高の影響なのか、2024年は食糧支援を求める人が急増した。年末年始に食べられるものがない状況を避けられるようにと、12月20日までクラウドファンディングを実施し、1725人から約3280万円が集まった。

大阪“グリ下”にも支援拠点

さらに2022年の夏には、大阪・道頓堀にあるグリコの看板付近(通称グリ下)にテントを張り、若者が無料で使えるフリーカフェを開いた。当時グリ下には10代を中心とする若者が集まっていて、性的搾取や犯罪につながりやすい状況があった。フリーカフェで弁当を配ったりしながら若者たちとの関係性を築いていったという。今井さんは「親から経済的な搾取や虐待を受けていることもある。学校で教師に伝えても対応してもらえなかった子もいる。大人への抵抗感が強い子が多い」と話す。

長期的な支援が必要だと感じ、23年6月には近くのビルの1フロアを借りて「ユースセンター」を開設した。週に2日、午後4時から10時まで開所している。やってくる子の中心は15歳から17歳。食事を提供したり相談に乗ったりするほか、定期的に助産師に来てもらい、病院とも提携。病院への付き添い支援も行っているという。

「生きて、なんて言えない」

ユキサキチャットでもユースセンターでも、若者1人に対して支援者が1人だけで対応しないようにしている。1人の支援者だけが対応していると、その支援者への依存につながりやすいからだ。「複数の『頼れる先』や『気にかけてくれる人』がいると変わってくる。いろいろな人を紹介したり、関係機関につないだりして、話せる人を増やしていくことが大切だと思っています」

若者から「死にたい」という言葉を聞くこともある。そんなときには「生きて」とは言わない。今井さんもつらかった時期は踏切に飛び込みたい衝動にかられたことがあった。そんな過去があるからこそ「生きて、なんて言えない」のだという。

「僕の場合は、5年ほど『周りの人に顔が知られている」という状態が続いた。地獄なんですよ、本当に。しかも、その時点では5年後には状況が変わっているかどうかは分からない。『時間が解決する』と言っても、その時間が永遠のようにしか感じない。虐待を受けている子どもも、たぶんその状態が永遠に続くかのように感じていると思う。だから『死にたい』と言われても否定する気にはなれないですね」

ただ黙って一緒にいる

「生きて」と言う代わりに、黙って一緒にいる。苦しんできた子どもたちには、ただ隣にいてくれる人がいなかったからだ。「単純に『いる』だけでいいんですよね。いちいち言葉に出さなくても、それもコミュニケーションなので」

D×Pの予算規模は約2億7000万円(2023年度)で、そのうちの8割は寄付で賄っている。月額1000円から寄付できる月額寄付サポーターに登録しているのは3000人以上。130社近い法人からも寄付を得ている。今井さんは「資本主義経済や社会原理だけでは解決できない問題が社会にはあふれている。セーフティーネットがなくて落ちてしまう“空白地帯”があるので、セーフティーネットを作り直していきたい」という。そのために経営者向けに講演をしたり、記者会見をしたり、SNSでも発信を続ける。

トラウマは一生続く それでも「生き残ってよかった」

今井さんは4年前にシングルマザーだった女性と結婚し、2人の子どもも含めて4人暮らしになった。子どもたちが楽しそうにしているのを見ると「生き残ってよかったな」と思う。でもステップファーザーならではの悩みもあり、「途中から家族になるのってめちゃくちゃ難しいなと思います」。子どもたちの成育過程がわからないし、最初は「パパ友」もいなかった。ステップファミリーになったことについてSNSで発信すると「実はうちも」と声をかけられたり、相談されたりするようになったという。

イラクで人質になってから20年が過ぎた。

いまでも記者会見で多くのメディアに囲まれると過去の記憶がよみがえる。誰かがバッシングを受けているのを見るとしんどくなる。紛争報道を見るのがつらいし、声を上げることからも引こうとする自分がいる。「トラウマって一生残る。そんなに簡単なものじゃないというのは感じますね」

それでも顔を出して活動を続けるのは「少しでも若者が希望をもてる社会の土台を作れたら」との思いからだ。「子どもたちの不条理な状況を変えたいというのは、16歳ぐらいからずっと思っていたこと。当時の関心から変わらず、同じことをずっとやっているのかなと思っています」