同じ国家資格でも男女格差が…、平均収入は男性の半分

私は現在、自身の離婚案件でこの2年ほど、ある女性弁護士にお世話になっている。また取材で女性弁護士にお会いすることも多い。

彼女たちは国家試験に合格し、法律の専門知識を持ち、クライアントに寄り添うプロフェッショナルだ。専門職であり、時に感情労働をも引き受ける。だが、難度の高いスキルを求められるからといって、高収入で生活が安定しているかというと、必ずしもそんなことはないという。

平均収入は男性弁護士で1595万円、女性弁護士では733万円と、なんと2倍以上ものひらきがある(平成30年賃金構造基本統計調査より)。なぜこんなにも男女格差があるのか。その理由を知りたくて、複数の中堅女性弁護士に取材した。

司法はまだまだジェンダーギャップの大きな業界

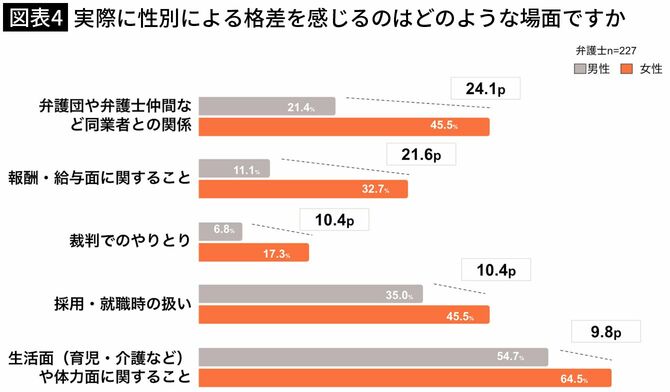

まず、近年でも、法律事務所への就職、転職での面接で「結婚しても仕事をつづけるか?」「出産の予定はあるか?」など、ライフコースに関する質問は珍しくないそうだ。

「えっ。法律のプロなのに『結婚しても……』なんて雇用者側が聞くんですか? そのような質問は、一般企業ではいまはNGだと思いますが」

と驚いてたずねると、

「弁護士の世界って世間に比べてもまだまだ男性中心なんです。一般企業よりもそういう雰囲気が強いくらい。小さい事務所が多くて、所長や上長につくのは男性弁護士が多いですし」

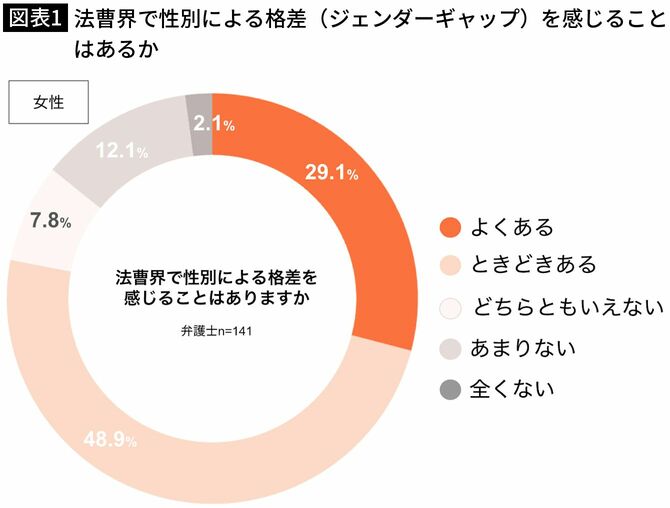

専門職なのだから、同一の国家試験に受かっていれば男性と同等の扱いを受けるだろう、と信じていたわたしにはショッキングな答えだった。だが、2024年5月に弁護士ドットコムが発表した調査でも「女性弁護士の約8割が法曹界にジェンダーギャップがあると感じている」という結果が出ている。

そもそも日本の法曹界は国際比較でも女性の割合が低い

ここで、司法分野における女性比率の推移を見てみよう。

内閣府男女共同参画局の統計では、このようになっている。

法曹に占める女性割合は増えてはいるが、2021年時点で裁判官が23%、検察官で26%、弁護士は2割に満たず、ゆるやかな上昇にすぎない。裁判官、検察官における女性比率が弁護士に比べると伸びているのは、前二者は公務員であり、安定した就労が見込めるからだといわれている(伊藤塾「司法試験コラム」より)。

国民の半分は女性なのに、最高裁判事はなぜ男性ばかりなのか

最高裁では14名の裁判官のうち、女性は3名だけだ。最高裁判決はその後の法解釈にも関わるため、しばしばテレビのニュースにも映し出される。

ズラリと並ぶ男性たちを見ると「国民の半分は女性のはずなのに、なぜここには男性ばかり……」と思う。「もし裁判官が男女半々だったなら、判決は違っていただろうか?」と考えさせられるケースもある。

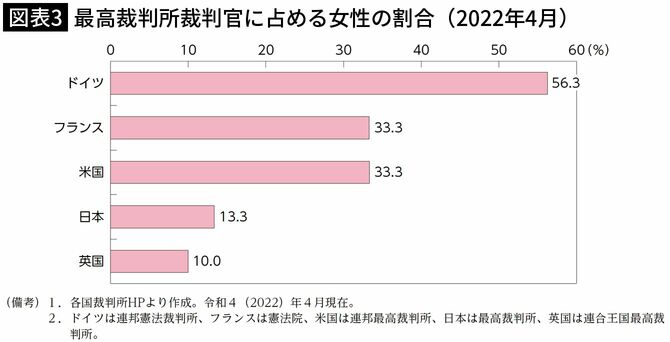

諸外国を見ると、最高裁判所裁判官の女性割合はドイツでは56%、アメリカやフランスでは33%だ。日本はイギリスと並んで1割程度と、低い割合にとどまる。

このように日本の法曹界はまだまだジェンダーギャップが大きい。しかも、女性弁護士の平均収入が男性弁護士の半分以下というのは、あまりにも差が大きすぎはしないか。考えられる理由を複数の女性弁護士にたずねてみた。

まず大きな理由として、妊娠・出産・育児によるキャリアの中断があるという。

これは弁護士にかぎらず、あらゆる職業に共通する課題ともいえる。出産・育児での女性の離職、育休取得後の時短勤務、復職してもマミートラックに陥って昇進が遅れるといった問題はかねてより指摘されている。

ワークライフバランス重視で、企業内弁護士が人気に

だが、近年は深刻な働き手不足もあり、一般企業ではかなり対応も改善されてきている。フレックス、リモートワークはもちろんのこと、病児休暇や学校行事休暇など、さまざまな策を導入する企業も多い。

だからこそ、企業内/組織内弁護士(インハウスロウヤー)として働く女性弁護士が増えているのだそうだ。

インハウスロウヤーであれば、弁護士としての資格を活かしながら、正社員という身分も保証されるため、出産を挟んでも産休・育休をとって復帰する道筋がついている。比較的、安定したキャリアを築く道のりが期待できるのだという。

弁護士全体における女性比率は2割弱であるのに対し、企業内弁護士の女性比率は40%を超えている。これは裏を返せば、女性弁護士がキャリア形成のために、就職時に積極的に安定した企業内ポストを求めていることの表れだろう。

事実、インハウスロウヤーを選んだ理由を調査したアンケートでは、回答の1位は「ワークライフバランスを確保したかったから」(63%)である(弁護士転職.jp「企業内弁護士(インハウスローヤー)の現状」)。

四大法律事務所以外は、少人数小規模なところが多い

では、法律事務所に勤務する場合はどうだろう。

日本で四大法律事務所といわれる西村あさひ、アンダーソン・毛利・友常、森・濱田松本、長島・大野・常松などは400名以上の弁護士を擁している。しかし、このように弁護士が100名以上在籍する大手法律事務所は、日本に10社程度しかない。このような大手に勤めるのは一部の弁護士だけだ。

実際のところ、日本の法律事務所の98%は、10人以下の弁護士から成る小規模事務所なのである(日本弁護士連合会、2018年統計より)。

弁護士の多くは、司法試験に合格し、司法修士生を経たのちにイソ弁(居候弁護士)という形態で街の法律事務所に在籍して実務経験を積む。その後、自分ひとりで、または仲間数名と開業・独立するキャリアパスが多い。数名で切り盛りする法律事務所が多いのである。

一般企業の育休取得率は年々上がっており、2022年では出産する女性の80.2%、男性の17.1%が取得している。また、企業規模が大きければ社内にさまざまな部署があり、復職の際に働きやすいセクションに移るという選択肢もある。

だが、10人未満の小規模な事務所ではライフステージに応じて業務量の調整を細かく行うことは難しい。実際にクライアントや裁判所に出向くことが必要なため、リモート化できる業務も少ない。子育て期は思いきってしばらく休業するか、業務量を大きく減らさざるをえない。まずこれが、女性弁護士の平均収入を大きく下げる一因となっている。

「顧問を任せるなら男性に」というジェンダーバイアス

また、女性弁護士の平均収入が上がらない第二の要因として、男性弁護士のほうが「顧問契約」を取りやすい、という事情があるという。

法律事務所が引き受ける仕事をざっくり大別すると、「内容によって報酬額の決まっている都度払いの案件」と、月単位の定額報酬で引き受ける「顧問契約」とがある。

「弁護士に依頼する」というときにイメージする「なんらかのトラブルに巻き込まれて弁護士に相談する・代理人になってもらう」というのは、前者だ。

わたしはいま実際に離婚調停中なのだが、弁護士に代理人になってもらう際に着手金○万円、離婚調停を起こすと○万円、さらに訴訟に進めば○万円、養育費が相手方から振り込まれればその○%と都度、弁護士への支払いが発生する。

スムーズに進めばよいが、案件によっては膠着状態となり、報酬はほとんど増えないのに一案件にずっと関わりつづける、ということもありうる。事実、わたしの離婚案件はそうなりつつあり、弁護士の先生に申し訳なさを覚えている(調停1回につきいくら、など出張費の取り決めのある事務所もある)。

法律事務所の代表は父親から息子へ世襲で引き継がれる

一方で顧問契約というのは、いわゆる「定額制」だ。顧問料に応じてカバーする内容が変わり、カバー範囲が広いほど高額となる。弁護士にとっては安定収入の土台となる。

ある程度の規模のビジネスを行う法人・個人は顧問弁護士を迎えるのが一般的だが、その際に企業側が「やっぱり顧問になってもらう先生は、男性弁護士のほうがよい」と「なんとなく」という理由で女性より男性を選好する傾向があるのだという。まさにジェンダーバイアスだ。

なお、小規模な法律事務所の場合には、先代弁護士の子どもが弁護士になれば、事務所が抱えていた中小企業の法人顧問契約を、世襲でそのまま引き継ぐことが多いという。それも父親から息子へ、というパターンが多いそうだ。

実はこれが大きな壁で、「女性弁護士は企業の顧問弁護士に選ばれにくい」ことによって固定収入が見込めず、不安定な案件ベースの仕事をメインに引き受けざるをえないのだという。

だが、案件ごとの仕事では、料金体系にもよるが、長引いても収入はさほど増えず、労働の時間単価は下がっていく。

困難に陥った女性が女性弁護士を頼る、しかしコスパは…

さらに、DVや虐待、ストーカー被害など差し迫った状況にある女性は「できれば女性弁護士に話を聞いてほしい」と望むことが多く、結果的に女性弁護士のもとにそういった案件が集まりやすいのだそうだ。これらは大きな報酬額が見込めず、かつ時間のかかるものが多い。

まとめよう。なぜ女性弁護士の平均収入は男性弁護士の半分以下なのか? それはけっして、女性弁護士のほうが男性弁護士よりも優秀ではない、からではない。構造的な問題である。

まず第一に、法律事務所には小規模なところが多く、弁護士はフリーランスに近い働き方になりやすい。そのため、出産・育児でキャリアが中断しがちで、収入が激減するのだ。

また第二に、女性である(男性ではない)ことを理由に、安定した収入の土台となる「企業顧問契約」の仕事が回ってきづらい。

そして第三に、DVやストーカーなど女性の事件を引き受ける割合が男性弁護士より高く、その分(言葉は悪くなってしまうが)採算の悪い仕事を抱えやすい。

ただ、こういった業界構造の問題を指摘しながらも、だからといって困窮女性の案件を減らそう、もっと効率のよい仕事をしたい、と考えている女性弁護士は、わたしの出会った中にはいなかった。世の中の不平等をわずかにでも正したい、困っている人を助けたいという志で働いている女性弁護士は非常に多いと感じている。

だからこそ、女性弁護士が長く、安定して働けるように、企業の経営陣のジェンダーバイアスが減るとともに、行政によってなんらかのアファーマティブな是正的措置が行われてもよいのではないか、と筆者は考えている。