原爆裁判の判決を出す頃、48歳で家庭裁判所へと異動

「虎に翼」の寅子(伊藤沙莉)のモデル・三淵嘉子さんは、ドラマと同じように、原爆裁判が結審した後、東京家庭裁判所の裁判官になりました。

それは、戦後すぐの頃、裁判官を志望しながらも「女性の裁判官イコール家庭裁判所」をお決まりのルートにしたくないという思いから、いったんは拒んだ道でした。そして、名古屋地裁、東京地裁を経て、東京家庭裁判所に初めて判事として異動したとき、三淵さんは48歳。同期の男性は次第に地裁の部総括(裁判長)になっていく中、彼女は地裁の裁判長になってはいません。

昭和30年代は、三淵さんに限らず、女性裁判官が地裁や高裁の裁判長に登用されませんでした。裁判長になると2人の陪席裁判官と「合議体」を組んで判決を出していきます。しかし当時は女性裁判官の数が少ないので、どうしても左右は男になる。そうなると、女性が男性を率いる構図になってしまいます。当時を知る元幹部に話を聞くと、地裁や高裁の裁判長に女性がなかなか就任できなかったのは、「男性裁判官のプライドとして避けたい」という思いが働いたのではないかと思われていたそうです。結局、東京地裁で女性が初の部総括(裁判長)に就任したのは、昭和49年の寺沢光子さんまで待たなければなりませんでした(日本女性法律家協会による)。

「裁判長になるべき女性が家庭裁判所に送り込まれてくる」

結局三淵さんは東京家庭裁判所で部総括(裁判長)になりましたが、家裁の審判は多くの場合、裁判官1人で行うのです。また、三淵さんは東京家裁の後やはり地裁や高裁に勤務することなく、新潟、浦和、横浜で家庭裁判所の所長を務めます。女性の裁判所長は三淵さんが初めてでした。家裁に異動になった頃は「この上は誰にも負けない家庭裁判所のベテラン裁判官になろう」と周囲の女性たちと励まし合っていたそうですが、まさに、そのとおりのキャリアを築きました。

ちなみに、三淵さんの後任では、野田愛子さんが札幌、前橋、静岡、千葉、東京の5カ所で家裁所長を歴任した後の昭和62年に札幌で女性初の高等裁判所長官になりますが、やはり地裁の裁判長も高裁の裁判長もやっていません。特に野田さんの場合、長官に就任する前、家裁の所長ばかり5カ所も回るというのは、通常ではちょっと考えにくく、人事の不自然さを感じざるを得ません。そこは司法のジェンダーバイアスがあったと考えることもできます。

ただし、三淵さんは家裁にやりがいを持っていたようです。家庭裁判所の創設に携わっているから、愛着もあったし、けっして家裁の仕事自体が嫌ではなかった。ただ、三淵さんが『女性法律家』(有斐閣)という本の中で、「私が家庭裁判所へ配属された後女性裁判官の先輩グループが次々と家庭裁判所へ配属されるようになった」「地方裁判所に配置されていれば裁判長になるべき女性裁判官達が次々と家庭裁判所に送り込まれてくる」と書いているように、女性裁判官の扱いについてははっきりと不満を持っていました。その背景としてかつて「女性法曹は女・子供の相手をしていれば良い」というような女性蔑視、家庭裁判所蔑視があったことは否定できないのではないでしょうか。

【参考記事】「男性裁判官は『女性裁判長の下』を避けた…朝ドラのモデル三淵嘉子らが家庭裁判所に続々と送り込まれたワケ」

「家裁の父」と呼ばれた多岐川幸四郎のモデル、宇田川潤四郎

ところで、三淵嘉子さんについて「家庭裁判所の母と呼ばれた」と紹介されることがありますが、この呼び方に私はちょっと違和感を抱いています。たしかに、「虎に翼」の多岐川幸四郎(滝藤賢一)のモチーフとなった初代最高裁家庭局長の宇田川潤四郎さんは「家庭裁判所の父」でした。それは宇田川さんが家庭裁判所というシステムそのものを作った人だからです。

一方、嘉子さんは設立に携わってはいるけれど、当時は若手のため、制度設計には携わってはいません。ドラマの寅子が多岐川に振り回されていたように、猛烈な機関車のように突き進む宇田川さんをあたふたしながら手伝っていた立場でした。そう考えると“家裁を作った”という意味の「母」というのはちょっと違うのではないかと思います。

ただ、三淵さんは特に昭和40年代、たくさんの少年審判に携わったこと、審判の巧みさや人格的に慕われる人だったことから、若手の家裁職員や調査官たちから親しみを込めて、「うちのお母さん」と呼ばれるようになりました。家庭裁判所をクリエイトしたのは宇田川さん、嘉子さんはそこで母のように慕われた人ということでしょうか。

「家裁の将来が心配で、死んでも死にきれない」と言い死去

宇田川さんは強烈な個性の人物でした。

そんな宇田川さんとも、敵を作らず、誰とでも仲良くする三淵嘉子さんは仲が良かった。ドラマの第24週でも描かれたように、昭和45年、少年法の対象年齢引き下げが議論される中、宇田川さんは病に倒れ、見舞いにきた嘉子さんと同僚の糟谷忠男裁判官に、悲痛な声でこう言ったそうです。

(清永聡『三淵嘉子と家庭裁判所』日本評論社)

その言葉は、取材当時存命だった糟谷さんに私は直接聞きました。2人は涙を流し、宇田川さんの手を握ったそうです。宇田川さんはこの10日あまり後の昭和45年8月4日、63歳で死去しました。

三淵嘉子は、家裁の少年審判で5000人もの少年少女と向き合う

その後、昭和57年に行われた座談会「家裁発足当時の思い出」では、嘉子さんが亡き宇田川さんをこのように評価しています。

「事務総局の中では、宇田川さんを理解する人は本当に少なかったと思いますから、最高裁の中では、宇田川さんが初代の局長であったということが、マイナスの面もなかったとはいえないけれど、家庭裁判所から見れば、徹底的にプラスですね」

(清永聡『三淵嘉子と家庭裁判所』日本評論社)

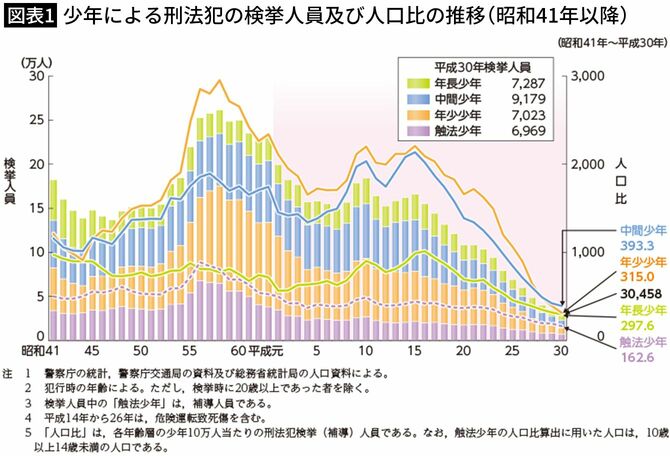

嘉子さんが東京家裁に異動したのは、少年事件が急激に増えていた時代でした。ドラマでは道男(和田庵)など、戦後まもなく、生きていくために少年たちが盗みをしていた時代を経て、美佐江(片岡凜)のような裕福な家庭の子どもによる動機の解明が難しい事件が描かれます。

昭和30年以降、社会を震撼させる事件を起こす少年が続出

現実においても昭和30年代に入り、日本が徐々に豊かさを取り戻していく中、これまでの形では説明がつかないような少年事件が頻発するようになっていきました。「むしゃくしゃしたから」という理由で銃を使って殺害する事件や、政治的な動機の事件もありました。ドラマの道男のように生きていくためにやむを得ず行った犯罪とは明らかに違う、説明ができない少年犯罪が次々に起こるのです。

そうすると、社会は「少年」という存在を恐れるようになります。「少年法はいらない」「家裁は甘やかし」と批判を受けるようになります。三淵さんの功績は、昭和40年代以降の「少年事件戦後二度目のピーク」と呼ばれた時期に、少年に対する社会の目が厳しくなる中で「愛の裁判所」を掲げ続け、調査官たちと協力し「補導委託先」など関係機関とも積極的に連携して、少年たち一人一人の健全育成を図っていったということだと思います。つまり家裁創設時に宇田川潤四郎が掲げた理念を守ったということです。

三淵さんはある資料の中で、自ら「家庭裁判所の少年審判で私は5000人の少年少女と対面して審判してきた」と語っています。あまりに多いため本当だろうかと思ったのですが、当時を知る人に聞くと、少年審判が多い日には毎日8件ぐらい入っていたらしいです。朝から晩まで少年審判をしているような時代に、三淵さんは東京家裁に10年近く勤務していました。今ではそんな人数の少年審判を行う裁判官はいません。

約50年後の現在も残る女性裁判官の「ガラスの天井」

ドラマでは寅子が“事実婚”を最終的に選択しますが、桂場に職場での旧姓使用を求めに行った際、無理だと言われてしまいますよね。実際に裁判所は判決文などで戸籍名しか長年使用できませんでした。事実上、旧姓を使用することは裁判所では難しかったのです。これは最高裁が決めていたことなので、東京地裁所長だった桂場に頼み込んでもどうにもならない。あのシーンで桂場が困り果てた顔をしていたのは、そういう理由だったのです。結局、判決文などでも旧姓使用ができるようになったのが2017年。つい最近のことです。この点、民間企業などと比べても裁判所は遅れていると言わざるを得ません。

ちなみに、最高裁判所判事は現在15人ですが、そのうち女性は3人だけ。多いのは弁護士出身で就任するケースで、純粋に裁判官キャリアのみ積み重ねて最高裁入りした女性はまだ1人もいません。もちろん最高裁長官も初代の三淵忠彦からずっと男性です。

こうした中で今年、大きな動きがありました。検事総長に畝本直美氏が、日弁連の会長に渕上玲子氏が、女性で初めて就任しました。法曹三者のうち2者が女性のトップになったわけです。これは歴史的なことだと思います。しかし残る裁判所だけは女性のトップがいない。それどころか裁判官キャリアのみで最高裁判事となった女性もまだいない。長く最高裁の取材もしていますが、現状は数年先まで見ても女性の最高裁長官「候補」は見当たりません。

最高裁は「現状は決して意図的ではない」と言うでしょう。だとしても数十年かけて女性人材を大幅に増やせなかった“ツケ”が、法曹2者と比して遅れたこの現状を招いたのではないか。最高裁にも過去の取り組みに反省すべき点はあるのではないでしょうか。

三淵嘉子さんは52年前に女性初の家裁の所長になり、野田愛子さんは37年前に女性初の高裁の長官になりました。しかしなお最高裁に残る「ガラスの天井」を感じずにはいられません。