「君たちはどう生きるか」は宮﨑駿監督の自伝的物語なのか

アカデミー賞(オスカー)の長編アニメ映画賞ノミネートで話題を呼んだのが、2023年に公開された映画『君たちはどう生きるか』(宮﨑駿監督)だ。難解だとの評判も読んだが、大枠の流れは単純だ。12歳の少年が、異界で不思議な出来事を経験する中で、母の死や自分の孤独を受け入れ、新たな母との関係を再構築するというのが筋書きだ(註1)。

戦争の3年目、主人公・眞人の母であるヒサコが火事で亡くなる。翌年には、戦況の悪化もあってか、父親の工場とともに家族で母方の実家に疎開する。そこで待っていたのは、すでに父との間に子をこしらえている叔母の夏子であり、母と瓜二つの彼女は、眞人に対して「新しいお母さん」だと自己紹介した。

母方は地域の名士と思われる家系で、立派な日本家屋を持っている。その家の敷地内に大きな森と池があり、あるとき飛来物で池が干上がった跡に不思議な塔が建てられた。その奇妙な塔を建てた「大伯父」と呼ばれる人物と、眞人の存在を気にしている奇妙な青サギの存在が、家族関係の複雑な悩みを抱えている眞人と交錯しながら不思議な出来事を巻き起こしていくことで、異界の旅が始まる。

先に私の評価を述べておこう。本作は複雑なプロットで物語の整合性を失っており、謎が過剰に詰め込まれている。しかし、抑圧された少年を主人公とするジュブナイル作品としては、その破綻や謎にこそ一定の魅力があるし、実際、多くの観客に(劇場公開前から)魅力あるものとして評価されてきた。

この記事では、こうした評価に至った理由について、「理解ある父親」「逃避先としての青サギ」「込み入りすぎたプロット」という3つのポイントから解説することにしたい。

「理解ある父親」「逃避先としての青サギ」「込み入りすぎたプロット」

本作の魅力について詳細に語る前に、三つの読解の前提となる「眞人の心のトラブル」について情報を整理しておきたい。家族をめぐる複雑な心情のことだ。

まだ思春期の少年にすぎない眞人は、母を失った悲しみで心がいっぱいになっている。映画序盤のせりふからもわかる。眞人が口にする最初のせりふは、「母さん」であり、それからしばらくの間はせりふがなく押し黙っていて、かなりの時間を経て次に口にするせりふもまた、「母さん」なのだ。眞人の心がいかに寂しさで占められているかがよくわかる。

家族を前に沈黙しがちになるほど、喪失感をこじらせていた大きな要因は、夏子が父の子を宿していると知らされたことにあると思われる。かつての母に似ている夏子に、亡母の幻想を投影できるかと思った矢先、夏子が父に所有されていることを意識させられるだけでなく、自分が単なる「かわいそうな子ども」ではなく、「兄」という家族内の役割を課されることが予示されるからだ。そう理解すれば、産屋への侵入がタブー視されるシーンは、眞人が「兄」になること=「新たな母」を認めることをめぐる葛藤の表現だとみなすことができる。

(註1)喪失や傷を抱えている青年が田舎へ移動し、家族に関する異界体験を経ることで再生を遂げるという大枠は、2014年のジブリ映画『思い出のマーニー』(米林宏昌監督)と同型である。

木村拓哉が演じたことによる父親像の変化

ただ、二重の母と息子の微妙な関係以上に、私が興味をひかれたのは、勝一という父親の存在だ。「戦中の日本を舞台にしたアニメで、妻を失ってすぐにその妹を娶る父親が出てくる」と聞いた人は、大抵の場合、旧来的な「家長」のイメージを思い浮かべるに違いない。家族の話を聞かずに自分一人で物事を決め、自分の都合をすべてにおいて優先する、権威的で高圧的な男のイメージを。

しかし、『君たちはどう生きるか』に出てくるのは、優しくて家族思いの父親だ。木村拓哉が勝一の声優を務めていることからも、強権的で高圧的な父親像を勝一に持たせたくないという意図がうかがえる。

現代人の目からみても、勝一は相当思いやりのある人物で、立場をかさに着た権威的な振る舞いからは程遠い。彼は、絶えず眞人や夏子の心身を気遣い、二人の関係性が良好になるように可能な限り取り計らいたいと願っている。

息子が学校で苦労していると思ったら学校に駆け込んで改善のためのアクションをとるし、息子が化け物に囲まれていると判断したときには率先して救い出そうと危険に飛び込んでいる。現代の父親でも、ここまでの行動がとれる人ばかりではないだろう。

家族だけでなく、家にいる使用人たちや、彼の経営する工場の従業員への配慮も見られる。優しさを言葉と行動の両方で示すことのできる、頼りがいのある人物だ。旧態依然とした軍部に対する怒りを口にする場面があり、柔軟で開明的な雰囲気まである。なんと、理解ある優しい父親だろう。

「理解ある優しい父親」にはうまく反抗できない

ここで眞人の視点になってみよう。眞人は、コミュニケーションがうまいわけでも、正義感が強いわけでも、力が強いわけでもない(註2)。そういう性格を持って、「理解ある優しい父親」の息子であることは、どんな感じがするだろうか。

眞人は、母親の死去の衝撃も、新たな母に抱く思慕と引っ掛かりがないまぜになった複雑な葛藤も、うまく受け止め切れていない。例えば父親が権威的で無理解なら、このフラストレーションや怒りをぶつけることで葛藤を処理することもできるだろう。だが、眞人の父は非常に優しく、言葉をかけるだけでなく行動で思いやりを示してくれる。だからこそ、眞人は父に感情的になれない。喪失感や寂しさ、家族関係のわだかまりを、理解ある優しい父にはぶつけられないのだ(註3)。

異界に行くまでの眞人は、勝一や夏子とほとんどまともに会話しない。反抗できないほど優しい父のいる家庭で、静かに押し黙るという消極的な手段のほかに眞人は何もすることができない。仮に反抗することができれば、父との対立を通して、喪失感や葛藤という「自分の問題」は否応なく顕在化するが、沈黙(あるいはケガについての小さな嘘)は問題の回避にしかならないのである。

(註2)公式ガイドブックの「自分にとって致命的な部分を隠さずに描く」という項目では、「今まで色々な映画を作ってきましたけど、一番楽なのは明るい元気な女の子が出てくる話です。その次は、正義感の強い体力の優れている少年が出てくる話です」。これらから遠い人物として、眞人は描かれている。

(註3)公式ガイドブック記載の企画書の1行目には宮﨑駿監督によって「エディプスコンプレックス」という言葉が挙げられて、父に対抗し母を手に入れるという後ろ暗い願望が背景にあるのだと示唆されている。しかし、こうした自己解説に目を奪われずに映画をみると、物語のスタート地点にあるのは「手に入れるべき母が死んでおり、理解ある優しい父には対抗できない」という構図であり、素直なエディプスコンプレックス的構図ではないことがわかる。

アメリカ公開版のタイトルは「少年と青サギ」に変更された

ジュブナイル小説では、しばしば内向的な青年の孤独感やわだかまりに焦点を当てる。ただし、その内向性が「理解ある優しい父親」の下でこじれて、複雑な感情を蓄積させるというスタート地点を設けた点で、『君たちはどう生きるか』は興味深い。

眞人の視点からすると、優しい父の下でこじれた葛藤や情念をどこかに吐き出す必要が出てくる。恐らく、眞人は無意識に葛藤のはけ口となるような非日常的な体験(日常の外部)を探していたのだろう。

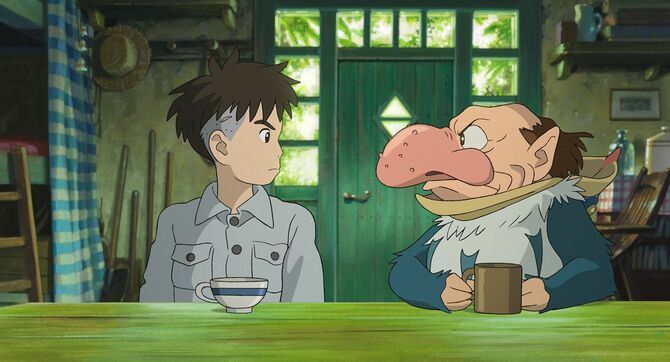

たまっていく感情の受け皿となったのが、菅田将暉が声優を務め、英題のタイトル『THE BOY AND THE HERON』にもなっている「青サギ」である。疎開先に来てすぐ、眞人は青サギが自分に邪悪な関心を向けているらしいことに気づく。それをきっかけに、青サギを見つけるたびに注意の目を向け、彼を仕留めて青サギの脅威を排除しようと行動を始める。私たちが注目したいのは、眞人が青サギに対して異常なほど熱中していることだ。

眞人が青サギに夢中になる理由が、作中ではほとんど説明されない。もちろん、青サギは人語をしゃべるなどの不可思議な出来事が直接のきっかけなのだが、「理解ある優しい父」と彼への反抗不可能性に注目した方が、眞人があれほど夢中になった事情をより深く理解できるだろう。

眞人にとって青サギは、自分を取り巻く諸々の問題や自分のわだかまりを忘れさせてくれる逃避先としてちょうどよかった。それが与える恐怖も含めて、日常のしんどさを忘れさせてくれる「外部」の雰囲気を感じることができたのだ。

眞人が「自分の問題」に向き合うきっかけは、なぜ青サギだったか

この「青サギ」とは、どんなキャラクターだろうか。青サギには、眞人を異界に連れ去り、利用しようとする邪悪さがある。だが、実際に眞人を異界に連れ込むことに成功すると、いたずら好きな心と微妙な鈍臭さで、秩序を撹乱する振る舞いをするようになり、その邪悪な本性をいくらか後退させる(註4)。それと同時に青サギは、眞人の仲間や庇護者のような位置に収まっていく(註5)。

青サギの性格や役割の変化に注目すると、この変遷は、眞人が「自分の問題」に関心を移していくプロセスと連動していることがわかる。つまり、青サギと関係を築くことで、眞人は家族をめぐる自分の葛藤と対峙することができるようになったのである。

有り体に言えば、友人関係ができたおかげで、心に傷を負った少年が、自分の問題に集中することができるようになった。眞人が、現実の人間関係を再構築できたのは、青サギのおかげだったのだ。

(註4)物語類型論における、「シェイプシフター」と「トリックスター」と「賢者」を併せ持つような役割を、青サギは担っている。ここに「込み入りすぎたプロット」の片鱗を見いだすことができる。

(註5)ジブリ作品には、最初は悪としての顔を見せながら、途中で大人しい姿に変形して主人公とともに旅をする仲間のような存在になるキャラクターが出てくることが珍しくない。代表的な事例でいえば、『千と千尋の神隠し』のカオナシや坊、湯バード(カラスのような造形)。いずれも、その役割変化に合わせて、恐怖を誘う造形から、ユーモラスでデフォルメされた造形へとシフトしている。

「君たちはどう生きるか」の破綻とその意味

ただし、青サギは安全で安定的な関係性を保証してくれる存在ではない点には注意が必要だ。青サギには邪悪で危険なところがあるし、そもそも異界の存在なので、人間の友人のように現実世界で維持しうるような関係性を持ちえない。

そもそも論を言うなら、信頼のある関係性とは、盤石とは言えず不確実な関係性において成立するものだろう。青サギは、現在の物語であふれているような、「一度友達になったら何があっても一生マブダチ」という単純な図式に収まらない友人だ。その意味で、眞人が関係構築の練習をするにあたって青サギの存在は欠かすことができない存在だったのである(註6)。

これまでの議論をプロットの観点から捉え直してみよう。ガーディアン紙のレビューで、「プロットが込み入りすぎている(overplotted)」と形容されているように(註7)、『君たちはどう生きるか』は説明不足な複雑性を持っている。つまり、この物語に綻びを見いだすことは難しくない(註8)。

老婆キリコの存在は物語の整合性を壊しているが…

例えば、青サギの性格変化は、仮に眞人の再生の物語に必要なものだったとしても、青サギをよくよく観察すれば、言動や立ち回りに統一感がなく、行動原理が曖昧なので、「キャラクターとして不整合をきたしている」と批判することは難しくない。それに、眞人と一緒に異界に迷い込んだ使用人キリコの存在は、否定しがたい仕方で、物語上の整合性を崩壊させている(註9)。粗を探そうとすれば、ほかにも見つかるだろう。

複雑なプロットが、物語の破綻や謎の過剰をもたらしたと批判することは容易い。けれども、ここでは別の捉え方をしたい。すなわち、「『普通』の家族の再生」を描く上で、そうした複雑性や破綻がどうしても必要だったという解釈である。

英文学者の諏訪部浩一は、現代アメリカの作家が「普通」の家族を描くために、遠回りする迂遠さや複雑性、すれ違いを用いていると論じている。「いわゆる『普通』のアメリカ人を描くには、念入りに語られた複数の物語がぶつかりあう(あるいはすれ違う)という、ともすれば迂遠にも見えかねない道が必要とされる」(註10)。これと同じことが、本作にも言えるのではないか。

(註6)「友達をつくります。ヒミや、キリコさんや、青サギのような」と眞人は口にしている。

(註7)Wendy Ide “The Boy and the Heron review – overplotted Miyazaki still delights,”

(註8)谷川嘉浩「『君たちはどう生きるか』想像と謎解きの快楽もたらす『開かない箱』」朝日新聞デジタル

(註9)終盤には、眞人が異界から現実に戻った際に、使用人キリコの姿をしたお守り人形が、現実のキリコに変化するシーンがある。しかし、キリコ以外の使用人たちのお守り人形が登場していたことを思い出されたい。仮にそれらを持ち帰っていたとすれば、キリコ以外の使用人は現実にとどまっていたのだから、眞人は使用人のコピーを召喚できたことになってしまう。「異界なんだから、別にそれくらいの変なことはあるだろう」と反論することもできるけれども、大叔父やヒミが、かなり説明的に異界のシステムを解説してくれたことを思えば、(作品の面白さとは別の次元で)これを破綻だと認めないことは難しいだろう。

(註10)諏訪部浩一「『偉大なアメリカ小説』を取り戻す?:『世界文学』時代のアメリカ小説」『ユリイカ』49号, 2017, p.162

現代で「普通」の再生を描くには、複雑で破綻したストーリーが必要

かつてのジュブナイルものは、内向的な青年の立ち直りを描くのに、ファンタジー的な異界や、ちょっとした危険を用意すればよかった(註11)。その手法としてよく使われたのが、異界であり、そこを旅する体験だった。そうした「外部」を経由してはじめて、主人公たちは、「普通」の日常に戻っていくことができた。

でも、現在社会のジュブナイル(青年期)を描くには、〈単なる異界体験〉では足りない。かつての異界イメージはありふれていて、そんなものでは日常の外側を感じられないのだ。そうでなければ、これだけコンテンツに溢れている状況で、一部の若者が苦境を抱えきれずに薬の過剰摂取や死によって「外部」を目指すだろうか。今日、単純な異界性では、複雑な家族関係のわだかまりを、どうしようもない喪失感や寂寞をほどく「外部」を描くことができない。

いったん引退宣言をした宮﨑監督の再生としても読み解ける

家族が「普通」へ復帰するプロセスを、喪失に打ちひしがれた少年が「普通」の日常に戻るプロセスを物語化するには、過去作の『となりのトトロ』や『崖の上のポニョ』より、もっと複雑で遠回りした異界を描く必要があった。その「ともすると迂遠にも見えかねない道」の宮﨑駿なりの歩き方が、破綻をきたすほど、複数の物語をぶつけあうことだった。

その意味で、ガーディアン紙のレビュアーによる、「プロットが込み入りすぎている」との指摘は的確だった。その複雑性や破綻は、「いわゆる『普通』の日本人」のありふれた再生を描くために避けがたいものだったのだから。

もちろん、本作を「眞人の」再生として理解しなければならないわけではない。公式ガイドブックやドキュメンタリーなどで、宮﨑駿の自伝として読み解くよう促す自己解説が出回っているように、一度引退した宮﨑が再びアニメーション制作へと向かう遠回りを、つまり、「宮﨑の」再生として読解する可能性もまた開かれている(註12)。

(註11)日常の外部としての「危険」の有名な例としては、スティーブン・キング『スタンドバイミー』や、岡崎京子の『リバーズ・エッジ』の死体を思い浮かべるとよい。

(註12)しかし、本作を「宮﨑駿やジブリの伝記」とみなす自己解説は、相当数いるジブリファン向けのリップサービスのようなものだと考えた方が健全ではないか、とも思っている。英語圏のレビューを見ていると、公式ガイドブックや自己解説に左右されずに作品を受容している。思春期、戦争、家族(父/母)、異界想像力、自然、継承などのモチーフは、世界各国のさまざまな物語にも見いだせる普遍的なものであり、自伝的な解釈では、そうしたモチーフの広がりを個人史という具体的な領域に縮減してしまうことになる。