AYA世代は進学・就職・結婚・出産など変化が多い時期

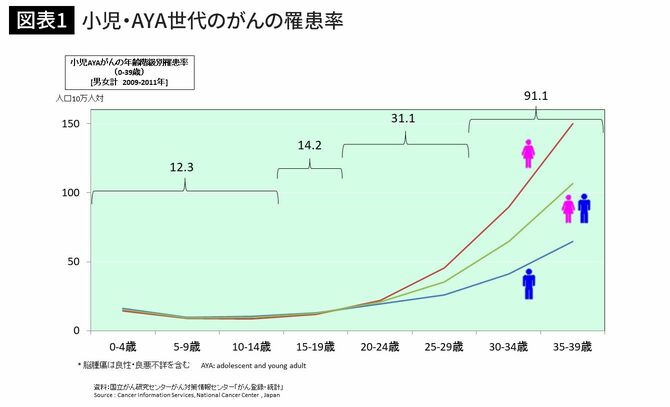

「AYA世代」(Adolescent&Young Adult)と呼ばれる15歳以上、40歳未満の思春期から若年成年のがん患者(治療終了後のがん患者、AYA世代にいる小児がん経験者も含む)に対する医療と支援が叫ばれている。この世代では、毎年約2万人ががんと診断されており、進学、就職、結婚、出産など、ライフステージの中でもひときわ変化が多い時期だ。しかし中高年のがん患者に比べて、患者のリビング・ニーズが異なるために、支援が遅れているのが実情だ。当事者たちの声を聞きながら、その「生きづらさ」を解消していこうという試みが始まっている。

2023年4月、1本の映画「ケアを紡いで」(監督・大宮浩一、配給・東風)が公開された。

看護師の鈴木ゆずなさん(28歳)がステージ4の舌がんを患い、仕事を休み治療を受けていた。手術を受け、抗がん剤治療を続け、そして治療後妊娠するために受精卵の凍結を行った。夫(30歳)とともに、やりたいことをどんどんやっていこうと活動し始め、その様子を「ありのままに記録してもらえば――」と映画の撮影が始まったという。

「大病を克服した」「がんを乗り越えて出産した」など、がんサバイバーたちの話は美談として取り上げられることが多い。しかしそれに違和感を唱えるサバイバーの声も多い。

生存者バイアスのかかった美談に違和感を抱く人たちも

「感動のほうに持っていく作品は、何か観ていてモヤモヤするのです。そのたびに本当はそうじゃない、そうじゃないと思います。

しかしこの作品は、なにも脚色しておらず、ゆずなさんがありのまま撮影に応じた記録映画として撮られたことに好感を持ちました」

そう語るのは、がんサバイバーで看護師の山本紀子さん(仮名、28歳)だ。山本さんは14歳のときに「右の腎原発ユーイング肉腫」と診断された。ユーイング肉腫とは主に小児や若年成人に発症する悪性腫瘍で、希少がんの一つである。

14歳だったある日、お腹のふくらみが手に触った!

14歳の山本さんは、母親にいつもと同じように「お腹すいた!」と言い、お腹に触れたときにポコッとしたふくらみがあるのを発見したという。

「最初は便秘かなと何も気に留めなかったのですが、母親が『なんかいやだわね』と、近所の内科診療所に連れて行ってくれました。そこでも便秘ということで整腸剤だけ処方。しかし便通は普段通りにあったものの、そのふくらみが動かなかったことで再度、地元の総合病院に行きました」

エコーやレントゲン撮影をして、何らかの腫瘍が確認されたが、山本さんには事実が伏せられたという。母親だけが医師に呼ばれ、小児がんを専門的に扱う医療センターに行くことを勧められた。両親と山本さんの3人で再検査に行った。

「そこでも検査したのですが、持参した地元の病院の画像と病理検査を参照して、何らかの小児がんであることを医師は確信し、私にもさらっと言いました。

『これは腫瘍だから、手術しなきゃいけないね』

もう私はあまりに衝撃でその場で泣き出してしまいました。両親は私に一切の病状を言わないでいたのに、突然本人に言うなんて、と大激怒。今から思うと医師は私がもう大きいから、きちんと説明してがんと闘えると思ったのでしょうし、両親はここで手術して除去してもらうと覚悟を決めていたと思います。しかしこの一件でだめになり、私はまた転院していくことになりました」

未成年の子どもには正確な診断が告げられない場合も

2009年秋に診断がつき、病院を転々として大学病院で手術をしたのは11月だった。「やっぱり悪いものだった」と確信に変わり、検査や点滴の日々が続き、あれよ、あれよという間に手術の前日になった。

翌日に手術を控え、消灯した後にやってきたのは両親だった。そこに医師と看護師が加わり、インフォームドコンセントが行われた。

「とにかくそれまでは、『何かはわからないから、別の病院に行ってみよう』の一点張りでした。次の日の手術も『悪いものがあるので、それを明日とるよ』としか言われていません。母に聞いてもくわしいことは教えてもらえなかったのです。そうした後、医師から『悪いのは腎臓です』と告げられ、やっと腎臓なのかと分かりました。

自分でも携帯電話で『お腹 悪いもの』などとキーワードを入れて調べていたのですが、腎臓はヒットしません。腎臓ってなんだ。背中にあるのに、お腹にふくらみが出るの? と疑問だらけで手術の日の朝を迎えました」

治療後は妊娠がしにくくなるなど、さまざまな問題がある

20、30年前に比べれば、がんでの死亡率は下がり、がんは本当に治るようになった。けれども、そこからこぼれ落ちる人もいる

今年5月に一般社団法人「AYAがんの医療と支援のあり方研究会」学術集会が行われ、全国から医療従事者やがんサバイバーの当事者、支援者が集まりシンポジウムが開催された。

同法人の理事長で、国立国際医療研究センターがん総合診療センター乳腺・腫瘍内科医師の清水千佳子さんも壇上に上がり、当事者の声に耳を傾けていた。

そもそもこの会は、厚生労働省の「総合的な思春期・若年成人(AYA)世代のがん対策のあり方に関する研究」班の研究メンバーが集まり、2018年に設立された。

清水理事長に設立の背景を聞いてみる。

「20、30代の乳がん患者の数は全体の人数からすると決して多くはないのですが、がん治療によって妊娠がしにくくなるなど、生殖に代表されるようなさまざまな問題があります。医療の進歩で、がんは治るかもしれないけれど、その先生きていく上で困難があったり、あるいは小さなお子さんを残して旅立たれる方がいらしたり。長く生きる価値と、子どもを持ちたいという価値のベクトルは全く違う方向なのです。

医療が進歩し外来で通院して化学療法ができるようになりました。しかし実際は頭髪の脱毛などのアピアランス(外観)の問題で、患者さんが外に出ずに家にこもってしまうなど、この世代ならではの問題も際立ってきました。

2017年の厚労省の研究班には、私のような乳腺専門医のほか、希少がんが多い小児がんの専門医など、診療科を横断して集まっていましたので、研究のデータを蓄積していくには全国的な連携が必要です。都会と地方では情報格差もあり、医療従事者も患者数が少ないがゆえに関心を持ちづらいということもあるので、がん患者を支える医療者側も情報を提供する持続的な団体が必要だと思ったのです」

ライフステージが大きく変わる時期だからこそ支援が必要

ここ十数年で、がん体験を話す人も増えてきた。しかし表立って話すのはセレブな人々による「美談」が多い。切実な日々の生活こそが重要なはずなのに、そこが抜けてしまうストーリーになる。

AYA世代は、先述の通り、ライフステージが進んでいく時期にがんになっているため、それぞれのニーズが異なる。思春期は、就労していないため、経済的社会的な自立ができていないこともあって、意思決定の主体は親になりがちだ。

20代の生命保険や医療保険の加入率は55%と低い

20代以降の若年成人は、就労し、精神的にも経済的にも自立しつつあるが、次世代を生み、育てていかなければならないという気持ちが強く、妊孕性(妊娠する力)の問題が重くのしかかる。

また若年世代の生命保険、医療保険の加入率は低く、20代では55%にとどまる。特に低所得のAYA世代・被保険者の治療関連費、治療以外の負担(入院費差額、交通費、ウイッグ代など)の支出の負担感は大きい(厚労省AYA世代のがん対策の在り方調査より)。

特に治療中では、働きたくても働くことができない人が28%いるという調査もあり、就労の問題は深刻だ。

自分の描く未来は、個人によってさまざま。同じ年齢であっても自立の程度もさまざまで、画一的にはとらえられない。

「結局、勝ち残った人が、私はこうやって生きてきました、がんに勝ちましたということが出るので、プロセスが何もわからない。知らない人は、そういうものかなと思ってしまいます。本当は苦しくて声を上げたいのに、上げられない人がAYA世代にはいます。死ぬかもしれないという話を公然としていいものなのかという日本の文化もありますし――。

確かに30年前のがん治療と違って、本当に治るようにはなってきましたが、問題を抱え、そこからこぼれ落ちる人は、いるのです。少なくとも医療従事者は見落としてはいけないと思います」

「なんだか、がんの手術するらしいよ」と友人に告げた

ユーイング肉腫になった山本さんの1カ月の入院生活を支えてくれたのは、家族と友人の存在だった。

「母に質問しても、もうちょっと検査が必要だというばかりでしたが、私としてはすがるところは母しかないのでその言葉を信じるしかありません。

友達には、『なんだかがんらしいよ、明日手術するの』と携帯で伝えました。驚いていたとは思いますが、本人が明るいし、『なんかわかんないけれど、頑張って』って言ってくれました」

山本さんの手術は、がんの病変は切除できたが、その後、化学療法を余儀なくされた。そのため、化学療法では定評のある別の大学病院に転院した。そこで医師に尋ねられた。

「今まで検査をたくさんしてきたと思うけれど、自分でだいたいどういう状況かわかってる?」

「私がんなんですよね。風邪だったら絶対に手術なんてしないし、こんなに隠されているのは分かっているけれど、大きい病気と言ったら、がんしか思い浮かびません」

手術後も化学療法のため高校受験は1年浪人することに

医師はぎょっとして、正確な病名を告げた。

「やっと病理検査の結果が出てきて、右の腎原発ユーイング肉腫で腎臓を手術したけれど、腫瘍は全部きれいにとれて、他のどこにも転移はありません」

「その言葉を聞いて、もうこれで終わり。1カ月遅れちゃったけれど、受験勉強を取り戻せるぞ。あのかわいい制服を着るんだと思いました」

ところが医師の口から出たのは、化学療法の必要性だった。一般的に言う、抗がん剤治療のことで、がん細胞は除去したが、徹底的に細胞をたたくためには治療はまだ続くという。

「化学療法から逃げられないのなら、勉強も治療もやるしかない。でも両方ともできるんだろうかと心配になりました。母も何もわからないので、病院のソーシャルワーカーに相談したら、受験の日を除いて投与の時期を調整するので、受験することはできると思います。

でも受験勉強はどうするの。病院内で勉強できるの。塾にもいかなければならない。何より中学校を卒業しなければならない。不安は広がりました。

結局、化学療法の副作用を考えると勉強はできないから1年間治療を頑張って、次の年にもう1回行きたい学校を受験できるように頑張ることにしました。いろいろ先生から選択肢を与えられたけれども、自分で考えて決めました。

高校は義務教育じゃないから、受験はできるだろうということで落ち着いたのです」