※本稿は、NHKスペシャル取材班『中流危機』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。

かろうじて過半数が「中流の暮らし」をできている現在

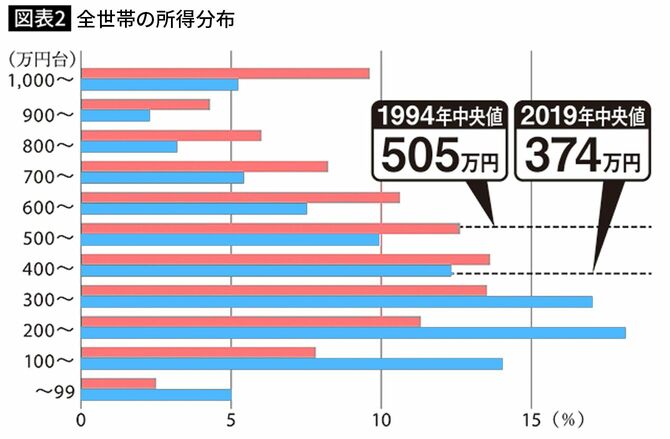

今回、NHKは、政府系の研究機関「労働政策研究・研修機構」(JILPT)と共同で、全国の20代から60代の男女を対象にインターネットで調査を行い5370人から回答を得た。まず、「イメージする“中流の暮らし”」について複数回答で聞いたところ、回答者のおよそ6割が「正社員」「持ち家」「自家用車」などを挙げた。そのうえで「イメージする“中流の暮らし”をしているか」を尋ねると、「中流より下」と答えた人の割合は56%にのぼった。かつて日本人の多くが追い求めることができた“中流の暮らし”がもはや当たり前ではない。そんな時代を映し出すような結果となった。

「イメージする“中流の暮らし”」について回答者の61%が「持ち家に住んでいる」と答えた。「一億総中流」という言葉が生まれた高度成長期には「持ち家」は実現可能な目標だった。しかも当時は、経済は右肩上がりに成長し、賃金も上がり続けていたので、ローンの実質的な負担も減っていった。

アパート、マンション、一戸建ての「住宅すごろく」も困難に

昭和60年代から平成にかけては、地価の上昇も背景に、賃貸アパート→分譲マンション→庭付き一戸建てへと住み替えていく「住宅すごろく」が現実に可能な時代だった。こうした残像が強く残っているのか、「中流=持ち家」というイメージを持つ日本人は多い。

しかし、日本人の所得が伸び悩んでいる現在、“中流”の象徴だった「持ち家」に暮らすことは負担となり、むしろ家計を脅かす存在になりつつある。朝の番組『おはよう日本』の“沈む中流”特集に寄せられたアンケートの自由記入欄には、住宅ローンの負担の重さに苦しむ、切実な声が目に止まる。

「倒産により転職し、所得がかなり下がった。食べていけるだけ幸せだが、住宅ローンが家計を圧迫している。収入が高い時に返済計画を立案したのがあだになった」

(正社員・年収600万円台・夫婦子どもあり)

「住宅ローンに行き詰まった」という相談が3年で1.5倍に

重い住宅ローンに耐えかねて、せっかく購入した持ち家を手放す家庭も近年増えている。私たちが取材した、任意売却を多数手がける都内の不動産会社には、近年「ローン返済に行き詰まり、住宅を売却したい」という相談が増えているという。2018年には約1500件だった相談件数は、2021年には1800件以上に増加。その多くが、会社員だという。住宅ローン返済が滞る理由でもっとも多いのが「収入が減った」(約43%)、次いで「病気」(約19%)、「離婚」(約16%)と続く。

担当者は最近の傾向を次のように説明する。

「最近は、残業手当やボーナスがなくなって、収入が減ってしまったという方を、大変多く見受けますね。住宅ローンは家計の支出の中でも一番大きい割合を占めていると思うので、収入減少による歪みで返済が滞るということは、ケースとしてはよくありますね」

マイホームの購入は、「人生で一番大きな買い物」とも言われている。残業手当やボーナスが落ち込む場合も想定したうえで、なぜ余裕をもった返済計画を組まないのだろうか、という見方もあるだろう。しかし実際は、手当やボーナスを見込んだ収入でローンを組むケースが、大半だという。

日本銀行による異次元緩和により、住宅ローンの変動金利は0%台という歴史的な超低水準が続いており、「借入がしやすい」状況だ。毎月の返済額をみて「これなら返せるかもしれない」と、ローンを組むことに抵抗感が減る人も多いだろう。

ひとたび不況になればローンの返済が重くのしかかる

しかし、リーマンショックのような大不況や新型コロナ感染拡大のようなことが起きれば、あてにしていたボーナスや手当が突然なくなる事態が起きる。今後、変動金利が上昇する可能性もある。そうした事態に直面したとき、“中流の暮らし”の象徴だった持ち家のローン返済が、逼迫する家計に襲いかかり、生活の根幹が揺らぐ危険性もあるのだ。

2023年現在岸田政権は、若い世代の所得を増やすことや、すべての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援することを掲げ、政策を進めていくと表明している。具体的な政策として、一定の年収を超えると扶養を外れる、いわゆる「年収の壁」について制度を見直すことや、多子世帯などに配慮した住宅ローンの金利負担軽減策などを検討する方針を打ち出した。もしこれらの支援制度がすでに整っていれば、住宅ローンが破綻した家庭も家を手放さなくて済む方法もあったのではないか。現場の声に耳を傾け、必要な人たちに必要な支援が速やかに届くことを願う。

25年で世帯所得130万円ダウン、稼げなくなった中間層

かつて「一億総中流社会」と言われた日本。戦後、日本の経済成長を支えたのは、企業で猛烈に働き、消費意欲も旺盛な中間層の人たちだった。しかし、バブル崩壊から30年が経ったいま、その形は大きく崩れている。

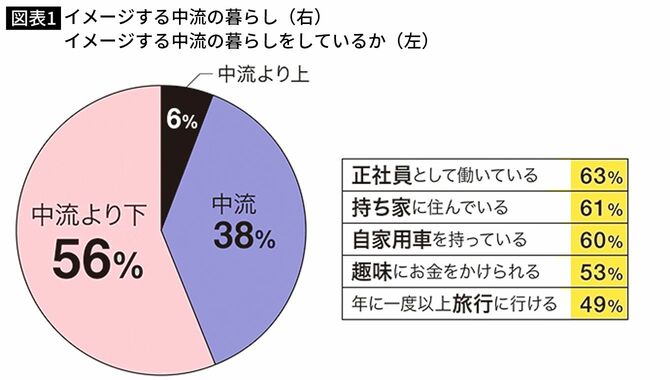

中間層の定義はさまざまだが、複数の専門家は、日本の全世帯の所得分布の真ん中である中央値の前後、全体の約6割から7割にあたる層を所得中間層としている。その中間層の所得がこの25年間で大幅に落ち込んでいる。2022年7月に内閣府が発表したデータでは、1994年に505万円だった中央値が2019年には374万円。25年間で実に約130万円も減っているのだ(図表2)。

この間、単身世帯や高齢世帯の増加など、世帯構成も変化しているため、単純比較はできないものの、この25年間で中間層は確実に貧しくなっている。

もはや、日本はかつてのような「豊かな国」ではなく先進国の平均以下の国になってしまった。豊かさの目安となる一人あたりの名目国内総生産(GDP)をみてみると、1995年には、ルクセンブルクやスイスに次いで、世界で3番目の水準にあったものが(IMF統計、国連統計では第6位)、内閣府が2022年12月23日に発表した国民経済計算年次推計によると、経済協力開発機構(OECD)加盟国38カ国中20位に急降下している。

生涯賃金も26年間で住宅価格1軒分ほどダウン

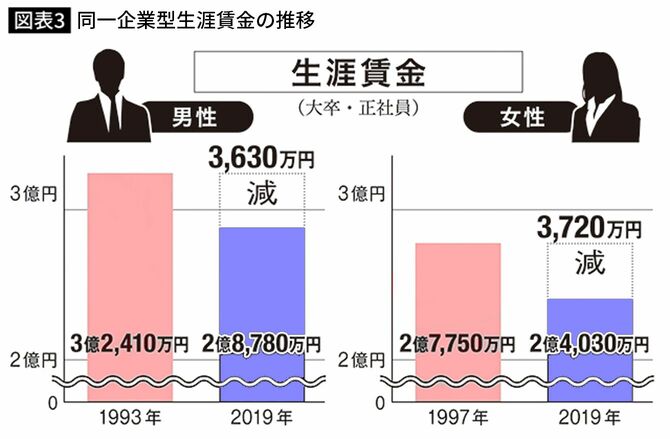

多くの人が“中流”の象徴と考える「正社員」だが、その収入はこの20年あまりで大きく落ち込んでいる。労働政策研究・研修機構によると、大卒正社員の生涯賃金は1993年は男性で3億2410万円だったが、2019年には2億8780万円に、女性は1997年に2億7750万円だったのが、2億4030万円となり、男女ともにピーク時に比べて3500万円以上減少したと推計されている(図表3)。

正社員よりも、さらに「生涯年収」が低いと推測されるのが非正規労働者だ。パートタイマーや派遣労働者など非正規で働く人の数は2022年時点で2101万人。働く人の36.9%が非正規だ(厚生労働省「非正規雇用」の現状と課題より)。

賃金が減ると、必然的に消費など日々の生活に回せるお金も少なくなる。労働政策に詳しい第一生命経済研究所の星野卓也主任エコノミストの試算によると、家庭の可処分所得は顕著な減少傾向にあるという。

消費に回せる金も減り日本経済は“負のスパイラル”のまま

可処分所得とは給与から社会保険料や税金などを引いた、いわば自由に使えるお金を指す。「40代男性で、専業主婦の妻と小学生の子ども2人」4人世帯の可処分所得を調べてみると、1990年が576万円だったのに対して、2020年では463万円となり、年間で113万円(約20%)も減少していた。2割も使える金が減れば、個人消費が低迷するのも当然だ。

バブル崩壊以降、日本企業は、グローバル化やIT技術の革新といった、新たな潮流に遅れをとってきた。企業が稼げなくなると、賃金が上がらず、消費が落ち込む。すると企業はさらに稼げなくなり、賃金も一層上がらない……こうした“負のスパイラル”が長年続いてきた。このスパイラルは、“不治の病”のごとく、四半世紀にわたって日本経済を蝕み続け、いつしか“稼げない中間層”が固定化するに至った。

日本の中間層はなぜかくも貧しくなったのだろうか。そして、負のスパイラルから抜け出すために、国や企業、そして個人はいったい何ができるのだろうか。