SNSで短歌を発表すると「いいね」がたくさんつく時代

空前の短歌ブームが、若者の世界にやってきているという。NHK「クローズアップ現代」では、「空前の“短歌ブーム”は何映す 令和の歌に託した思い」(2023年3月14日放送)と題する特集が組まれた。

こういう歌がSNSで発表される。すると、歌の中身に共感した多くの若者が「自分も作ってみよう」という気になる。結果、二次創作を含めてたくさんの歌が作られ、発表され、読まれ、「いいね」されることとなる。

上の2首。1首目は恋愛、2首目は仕事。どちらもさりげなく魅力的だ。

岡本の歌は、若い女性が「僕とつきあってください」と言われた場面。「ほんとうにあたしでいいの?」が最初の正直な反応。「ずぼらだし」までは平凡だが、下句「傘もこんなにたくさんあるし」で、ちょっとぶっきらぼうに、しかも柔らかく、相手に自分を差し出すところがおもしろい。カジュアルすぎるほどカジュアルな語りくちだが、逆にここで主人公が輝いて見えてくる。

Y世代、Z世代のナイーブな心理が読者に共有されている

杜崎は、もともとIT企業に勤めていたが、体を壊してそこをやめて、自転車屋になったという。この1首では「人の翼」という飛躍をこめた言葉に、この人の意地と詩心を見ることができるのだろう。こういうのが、緊張感なくすっと読者に伝わっていく。共感の輪が広がってゆくのである。

以前の短歌は文語で作るのがふつうだったが、1987年に俵万智の『サラダ記念日』が出て、口語の歌が市民権を得るようになった。今や口語短歌はあたりまえに作られている。ナイーブな若者心理を伝えるのに、かっこうの様式となったようだ。

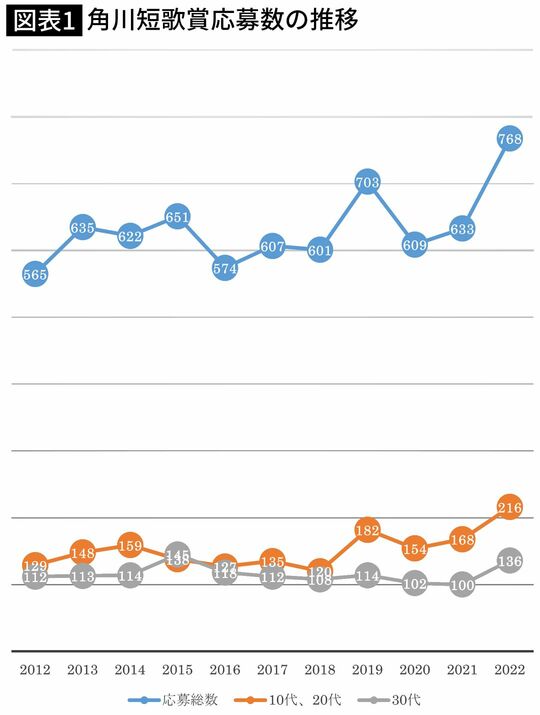

歌壇における新人の登竜門である角川短歌賞(50首詠)と短歌研究新人賞(30首詠)の応募作の数は、図表1、図表2のように右肩上がりを続けている。角川短歌賞は2012年の応募数が565篇で2022年が768篇と約1.4倍に。中でも、10代、20代の応募が増えているとのこと。

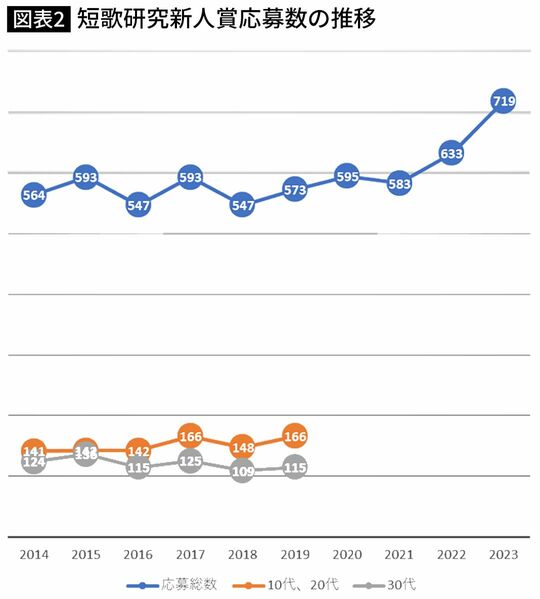

短歌研究のほうは、2020年以後、年齢・性別などを記さずに応募するようになっている(個人情報保護とLGBTQへの配慮のためだろう)。実態としては、やはり10代、20代が増えたのだと想像される。

(※2000年以後は、個人情報にあたる「年齢」「性別」を申告しない方針となっている)

若き歌人は三十一字に「社会の消耗品としての自分」を詠む

ぼくも非正規きみも非正規秋がきて牛丼屋にて牛丼食べる

萩原慎一郎『滑走路』

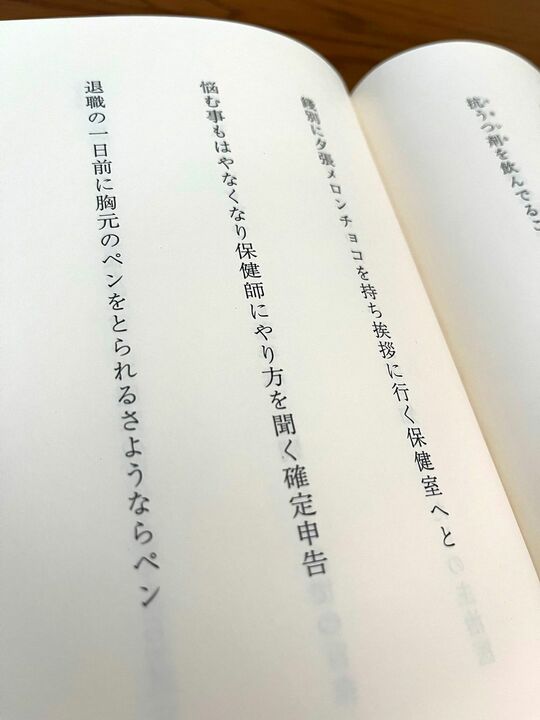

退職の一日前に胸元のペンをとられるさようならペン

山川 藍『いらっしゃい』

絶え間なく代謝のつづくコンビニで老廃物のやうに働く

熊谷 純『真夏のシアン』

これらの歌は、いずれも非正規社員の若者が作ったものだ。5年ほど前に歌集が出版され、話題になった。

単なる社会の消耗品としての自分。しかし、人間である自分。いったい、どこで人間らしさを保っていけばいいのか。

萩原慎一郎の一首は、もともと朝日新聞に投稿し、朝日歌壇賞(馬場あき子選、2015年)を獲得したものだ。非正規の青年同士が牛丼屋の席に並ぶ。「牛丼屋にて牛丼食べる」と淡々と歌われているが、このときの気持ちは察するに余りある。同じ作者の「頭を下げて頭を下げて牛丼を食べて頭を下げて暮れゆく」には、その心情がもっと直截に詠まれているだろう。

山川藍の作品からは、今の日本の会社の縮図がくきやかに見えてくる。非正規で働いてきたが、明日クビになる自分。その自分が胸にさしているペンを、「これ、会社のだからね」と言って、うむを言わせず抜き取っていく上司。「さようならペン」と柔らかく詠う山川は、実は、この上役よりはるかに優れた人格の持ち主なのである。でも、今の日本では、権力は下品な上司の側にあって、こんな暴挙がまかり通っているのだ。心優しい若者は黙って傷つくほかはない。

短歌の詠み手だけなく受け手にも非正規の人が多い

1991年にバブルが崩壊し、平成不況がやってきて、雇用状況は悪化した。就職難が続き、非正規雇用の若者が激増した。ほんの数年前に何百人も正社員の新人を雇っていた企業が、いきなり雇用ゼロになったりした。いわゆる就職氷河期である。

今も若者の就職は楽なことではない。職業に貴賎はないとはいえ、思い描いてきた職種から遠い生活は、やはり希望格差と言わざるをえないものがある。熊谷の一首は、「老廃物のやうに働く」と自嘲をこめながら、なんとか自分を立たせよう、最後の力をふりしぼって生きていこうという気持ちが作品ににじみ出てきている。

こうした歌が共感をもって広く読まれていくのは、社会のマジョリティーを占める人々に共通の経験があるからだろう。作者だけではない。SNSや新聞歌壇によって現代短歌を初めて読む人々も、あらゆる職種において、非正規で働いている場合が圧倒的に多くなったのである。そうした読者が、「ぼくも非正規きみも非正規」「さようならペン」「老廃物のやうに働く」といったフレーズをわがこととして受けとめ、「自分もやってみよう」という切実な気持ちを持つ。そして歌を作る人となる。このことの連鎖が、今の若者短歌の世界を作り、広げているのである。

若者がひとつの組織に長居しないことが歌壇にも影響している

さて、会社の終身雇用が当たり前でなくなり、雇われる側のほうでも1つところにいずに何度も転職するのが当たり前になってきたことは、歌壇のありかたにも影響を及ぼしているようだ。

短歌の世界は、今でも、師匠と弟子の関係が残るところだ、古い体質が綿々と続いてきた。弟子は、作品を作っては師匠に見せ、選歌や添削を受ける。選歌や添削によって、短歌の作り方を学ぶのである。これは、うまく機能すれば、優れた文化伝統の継承となるが、ダメな師匠だと、弟子の才能をつぶしたり、間違った方向づけをしたりすることになる。優れた師匠でも、自分の作風の縮小再生産を弟子に強要しがちである。そんな例は枚挙に暇がない。

社会の流動性が高まり、価値観の揺らぎが大きくなることは、上にあげたように短歌の質を変えつつあるが、同時に、歌壇のありかた、歌人の生き方にも変化をもたらしている。ひとつの結社、1人の師匠に長くつくのではなく、多くの歌人と交わって多様な作風を学び、結社の枠にとらわれないで離合集散しながら新しい文芸を生み出す。よく考えれば当たり前のことなのだが、短歌の世界では、実社会の変化によってこれが加速されていくようにも思える。これには、ツイッターなどSNSが果たす役割も小さくない。

LGBTQの歌人たちが詠む反社会的ではない性のありかた

性の多様性は、以前より文芸のテーマであった。現代文学(いわゆる戦後文学)でも、三島由紀夫の『仮面の告白』があり、短歌の世界では、春日井建が歌集『未青年』で同性愛を詠ったと言われている。

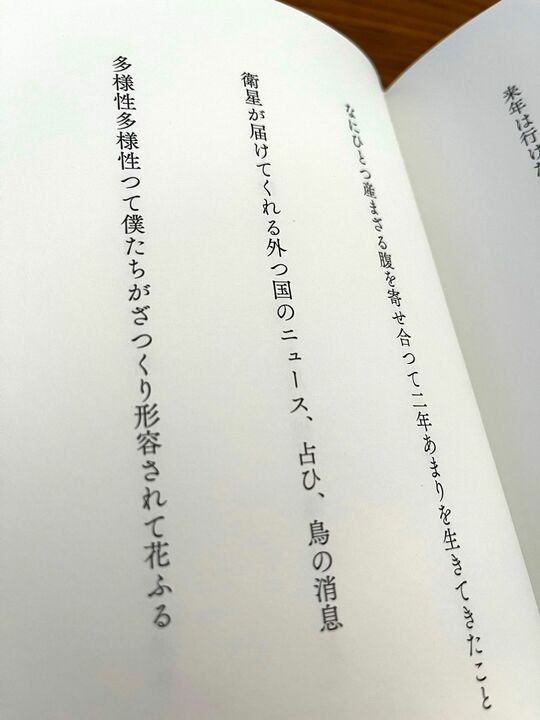

最近の若者には、しばしばLGBTQの歌が見られるが、以前ほど反社会的な緊張感に満ちたものではなくなった。もっと自然にさりげなく、しかし今風の葛藤を抱えながら、新しい性のありかたを表現しているようだ。

小佐野弾『メタリック』

小佐野弾はオープンリー・ゲイとして知られるが、あくまでも自然体でそうなのである。彼は、現代の都市が「ソドム」(『旧約聖書』「創世記」に出てくる同性愛の都)と同質のものであることを、生理的に理解する。こういう体験によって、心のありかたが自然に変化していくのである(オープンリーでないLGBTQの歌人たちにも良い歌がたくさんある。作者がオープンにしていないので、ここであげられないのが残念だ)。

さて、近代以前の日本社会は、ホモセクシュアルに関して寛容であった。真実のほどはともかく、足利義満と世阿弥、織田信長と森蘭丸など、史上有名な例もある。文学芸能の世界について言えば、近代になって異端とされたものが今になって復活してきた、という見方ができるのかもしれない。

1400年の歴史をもつ短歌が文芸として抱える課題

短歌は、1400年の歴史をもつ世界でも例の少ない文芸ジャンルである。時代を代表する新しい歌人には、この伝統と対峙するものが求められる。正岡子規においてそれは「写生の歌」であったし、与謝野鉄幹にとっては「我の歌」であった。彼らはそうしたテーゼのもとで、新しい伝統を作ったのである。

今の若者が、世相を反映し、自分の身の丈にあったおもしろくも悲しくもある作品を生み出していることは良いとして、では、彼らは1400年の伝統に向き合えるだけの力を、主題を、韻律を養っているだろうか。これは大きすぎるほど大きな問題ではあるが、私たち年長者は皆、これにチャレンジしてきたし、心ある歌人は今もしているのである。

私自身、期待の目をもって、わくわくしながら彼らを見続けたいし、自分の歌もさらに新しいものにしていきたいと思う。