サントリー6%、ロート製薬7%賃上げを表明

賃上げムードが盛り上がっている。労働組合の中央組織の連合が来春闘での5%の賃上げ要求を掲げる。経団連の十倉雅和会長もベースアップ容認の姿勢を打ち出し、会員企業に「物価に負けない賃上げをお願いしたい」と発言している。

昨年11月の物価上昇率は3.7%、40年11カ月ぶりに高騰した。少なくとも同年の賃上げ率(連合の平均賃上げ率2.07%)を上回るのは確実な情勢だ。すでに日本生命が来年度から7%の賃上げ、サントリーホールディングスもベアも含めて月収ベースで6%の賃上げを検討していることを明らかにしている。ロート製薬も年収を平均7%引き上げることを表明している。

日本の賃金は30年近く上がらない状態が続いているが、ここにきて賃上げ機運が盛り上がっているのはなぜか。1つは言うまでもなく物価の高騰だ。消費者物価上昇率が3%台に突入し、2%の賃上げ率では可処分所得は減る一方だ。賃上げ率が物価上昇率を下回るという異常事態を解消しなければ社員が今の会社を見放してしまうことになりかねない。

日本の賃金が上がらない理由

そしてもう1つ大きな要因はこれまでの企業の賃金政策が限界に達していることだ。日本の賃金が上がらない理由は歴史を振り返ると、バブル崩壊以降、物やサービスの付加価値創造よりもコスト削減、つまり賃金を抑制する事業戦略を優先させてきたことにある。

1995年に日本経営者団体連盟(日経連=現経団連)が発表した「新時代の『日本的経営』」で提唱した有期雇用契約の活用、その後の国の「派遣労働の規制緩和」による非正規雇用者の増大もその1つである。

一方、ミクロの面では企業内部で正社員の賃金抑制が進んだ。月給は基本給と諸手当で構成され、基本給はベースアップ(ベア)と定期昇給(定昇)が賃上げの二大要素であるが、最初に手をつけたのがベアの廃止・縮小だった。

実際に厚生労働省の調査による主要企業の賃上げ率は1997年の2.90%をピークに下降し、2002年以降の「いざなみ景気」下でも1%台で推移し、03年は1.63%となり、定昇のみのベアなし時代が長く続いた。さらに2000年初頭には定昇の凍結・見直しにも着手。経営側の春闘方針である日経連の「労働問題研究委員会報告」(2002年)は「これ以上の賃上げは論外、ベア見送りにとどまらず、定期昇給の凍結・見直しなどが求められる」と企業にハッパをかけている。以来、賃金の上昇率は低下の一途をたどっている。

製造業の高卒初任給は東京都の最低賃金を下回る

賃金の低下を象徴するのが、最低賃金が高卒初任給に肉薄している現実だ。今年10月1日から最低賃金(最賃)がアップし、地域別最賃の全国加重平均は昨年を31円上回る961円になり、過去最高額の3.3%アップとなった。最も高い東京都は31円アップの1072円だが、東京都の最賃を単純に試算すると月額17万1520円(1072円×160時間)だ。

産労総合研究所が調査した22年度の高卒初任給の平均は17万3032円。企業規模別では大企業17万6269円、中堅企業(従業員300~999人)17万1470円、中小企業17万2077円(0.93%増)。最賃が正社員の高卒初任給に肉薄していることがわかる。

そして連合の2022春闘の企業内最低賃金の回答集計(月額・11月7日)によると、製造業の回答額は16万5962円、金融・保険が17万6050円。企業内最低賃金は高卒初任給を想定しているが、金融・保険を除いて東京都の最賃を下回った。主要な産業別労働組合の回答も東京都の最賃を軒並み下回っている。電機連合が16万6903円、基幹労連が16万6514円、電力総連が16万7400円だ。

日本の基幹産業といわれる自動車産業で組織する自動車総連も16万4231円だ。自動車総連は2020年の春闘要求で初めて企業内最低賃金を「18歳16万4000円以上」とする労使協定方式を盛り込み、2022年も高卒初任給に準拠した「18歳16万8000円以上」での協定化を掲げた。しかしこの水準すらも東京都の最賃を下回った。

そもそも日本の最低賃金制度は1959年、当時多かった中卒初任給の最低額を決定する業者間協定方式の法制化に由来する。つまり最賃の出発点は中卒初任給を下回らないとするまさに最低の賃金水準だった。ところが今や高卒初任給が最賃を下回るという60年前の状況に逆戻りしている。

賃金抑制の影響で人材が外資系に奪われている

しかし、こうした賃金抑制による企業の競争力維持策はもはや限界に達し、弊害が顕在化している。1つは賃金低迷が消費支出を抑制し、企業がさらなる低価格戦略に走るというデフレスパイラルの悪循環を露呈し、人口減少下の日本経済をシュリンクさせたのは間違いない。

2つ目の賃上げせざるをえない理由は、賃金抑制の歪みで企業の人材獲得競争力が失われていることだ。デジタル化などイノベーションによる付加価値創造には優秀人材の獲得が不可欠だが、今では新卒を含めて外資系企業に奪われているのが実態だ。そして少子高齢化による労働人口の減少で人手不足が深刻化することは目に見えている。

すでに近年、大企業を中心に新卒初任給を25万~30万円に引き上げる動きあるが、まさに人材獲得や流出への危機感の表れだ。

賃上げの恩恵を受けるのは社員全体ではない

その結果、今回の賃上げにつながっているわけだが、実は賃上げによって恩恵を受けるのは必ずしも社員全員とは限らない。つまり上がる人もいれば全く上がらない人も存在する。その背景には近年の年功型賃金から実力主義賃金への変更の動きがある。年功型賃金の企業には勤務年数別に基本給額を記した「賃金表」がある。仮に3%のベースアップがあれば、3%分を上乗せした賃金表に書き換えられ、全員がその恩恵を受ける。

しかし、実力主義賃金はそうではない。実力主義賃金の代表格は今流行のジョブ型賃金(職務給)や役割給と言われるものだ。労務行政研究所の「人事労務諸制度の実施状況調査」(2022年)によると、「役割等級制度」を導入している企業が42.5%、「職務等級制度」が32.9%となっている。一方、年功的処遇に近い「職能資格制度」の導入企業は54.5%となっている。

日本の職務・役割給を導入している企業の多くが人事評価によって昇給額を増減させる仕組みを持っている。つまり高い評価を得た社員は昇給額を増やし、評価が低いと基本給を減らされるマイナス昇給もある。

この制度だと、仮にベースアップしたとしても、その分を人事評価の高い社員に振り向け、評価の低い社員を昇給させない可能性もある。つまり、労使交渉で人件費3%アップを獲得し、当社の平均賃上げ率3%ですと世間に公表しても、恩恵を受けるのは全員とは限らない。

あるいは3%アップ分の人件費を初任給など若手社員の賃金アップに充当し、中高年の社員の給与はそのまま据え置くという可能性もある。

社員間給与格差が拡大する可能性

経団連の「2021年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」(2022年1月18日)では、ベースアップ実施企業に具体的な配分方法について聞いている。それによると「一律定額配分」の企業は35.1%、「一律定率配分」は10.4%である。一方、「業績・成果等に応じた査定配分」の企業が26.1%も存在する。また、「若年層(30歳程度まで)へ重点配分」と答えた企業は18.7%もあるが、「ベテラン層(45歳程度以上)へ重点配分」する企業はわずか2.2%にすぎない。

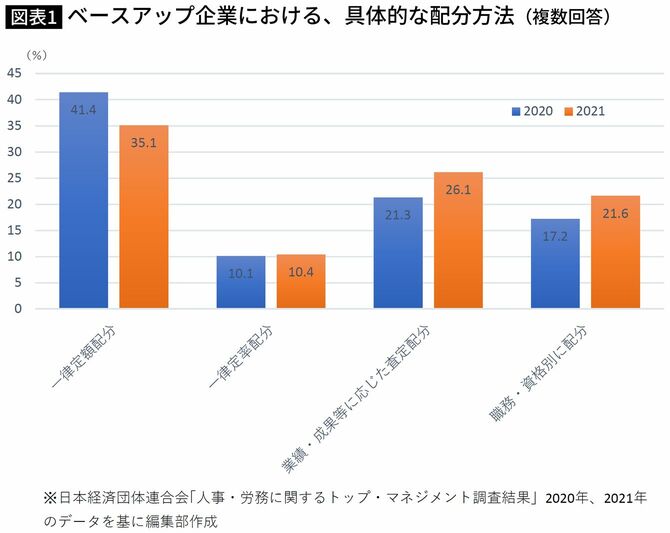

1年前のデータと比較すると、賃上げしても一律定額・一律定率配分企業が減少し、業績・成果に応じて配分する企業が増えていることがわかる(図表1)。

ジョブ型賃金制度を導入する企業の多くの目的は外部の優秀人材の獲得と社内の優秀人材の定着にあると言われる。どうせ賃上げするのであれば、そのために人件費を使いたいと思う企業がいても不思議ではない。

来年、今年以上の賃上げが実現しても恩恵を受けられない社員も多く発生するだろう。その結果、社員間の給与格差がさらに拡大する可能性がある。