M&A=ハゲタカではない

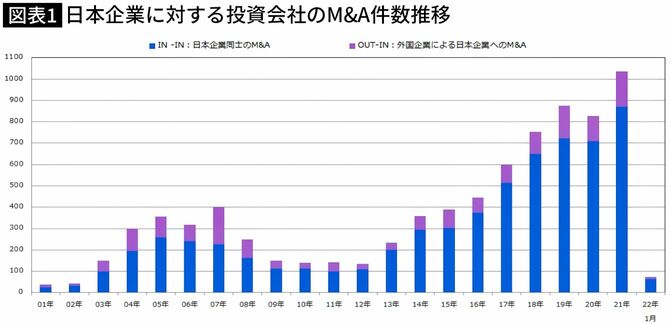

2012年から右肩上がりだった投資会社による日本企業のM&A(合併・吸収)件数が、コロナ禍の影響でいったん減少したものの、2021年には過去最多を更新しました(図表1)。その背景には、後継者問題や人材不足はもちろん、コロナ禍による業績悪化も大きかったようです。

記憶に新しいところでは、つい先日、西武ホールディングス(HD)が、シンガポールの政府系投資ファンドにホテルやゴルフ場など国内の30以上の施設を売却することを発表しました。施設売却後は運営に特化するそうですが、こうした資産を減らして事業運営を効率化していくやり方(アセットライト経営)も、コロナ禍で登場した新しい経営戦略と言えるでしょう。

さてM&Aと聞くと、皆さんはどんなイメージを抱きますか。正直、あまりよくないのではないでしょうか。なぜなら日本人の抱くM&Aのイメージは「乗っ取り」や「身売り」。つまりバブル崩壊後の哀れな日本企業が「落ち目の日本を買い叩け!」とばかりに、外資系のハゲタカファンドに無慈悲に食い荒らされるようなことが多かったからです。

ハゲタカファンドとは、投資家から集めた資金で、経営破綻した企業を買い取るか、あるいは株式を大量取得して経営に深く関与した後、強引な再生手法や資産売却で金を生み、投資家に還元するファンド(資金運用会社)のこと。彼らは基本、買収先がその後どうなるかなどおかまいなく、買収・売却を仕掛けてきますが、それは彼らの目的が主に「転売益」だから。実は、その時点で通常のM&Aとは、かなり違います。

では、通常のM&Aとは、どんなものなのでしょうか。それは他企業を合併・買収することで得られるシナジー効果(=相乗効果)を「企業の競争力強化の切り札」として、少しでも人材や販路、技術力を手厚くしようとするものであり、それこそが、戦前の日本で非常に活発に行われていたM&Aなのです。そう日本は、かつて「世界有数のM&A大国」だったのです。

19世紀アメリカから始まったM&A

まず世界に目をやりましょう。M&Aの先駆けとなったのは、19世紀アメリカにおける石油業界(スタンダード石油)や鉄鋼業界(USスチール)における「独占企業の形成」です。確かにこの時代、市場独占の手段としての同業他社の吸収合併(つまりM&A)は多く、私も予備校の講義の余談として、19世紀末のアメリカンタバコ社による独占の話(20年間で250社ものたばこ会社を吸収し、市場占有率は80%に達した)などをします。

ただし、M&Aの目的が市場独占となると社会的弊害が大きいため、アメリカでは1890年にシャーマン法、1914年にクレイトン法という名で「反トラスト法」(=米の独占禁止法)が整備され、それぞれ適用対象となりました。ちなみに、私の余談に出てきたアメリカンタバコ社も、1907年シャーマン法違反で解散命令が出されています。

その後もアメリカでは、何度かM&Aブームがありますが、今日のマネーゲーム的なM&Aブームを除くと、そのほとんどは「厳しくなっていく独禁法とのいたちごっこ」のようなブームであり、「あわよくば市場の独占・寡占」をめざすものがほとんどでした。

これに対し、戦前の日本で盛んに行われたM&Aは、少し趣旨が違いました。当時の日本は国際競争力が弱かったため、M&Aもアメリカのように「強い企業がより強くなる」ためではなく、「弱い企業が少しでも国際競争力を高めるために、企業基盤を強化する」ことを目的に行われていたのです。

カネボウがM&Aの推進役に

日本におけるM&Aは1900年ごろ、紡績業から始まりました。紡績業とは各種繊維から糸をつむぐ産業のこと。当時の日本の中心産業でしたが、中国やインドの台頭で、輸出が伸び悩んでいました。

しかし対抗しようにも、紡績業者は地方の中小企業が多く、なかなか競争力がつかない。そこで紡績大手の鐘淵紡績(=後の“カネボウ”)が、九州地方の紡績会社を皮切りに次々とM&Aを進め、それまで数百社あった日本の紡績企業は、昭和初期には6社にまで集約されました。それとともに日本の紡績業は国際競争力を高め、ついに1936年には、イギリスを抜いて世界一位のシェアを誇るまでになりました。そして、その立役者となったカネボウは、戦前一時期ではありますが、日本最大の企業にまで上り詰めたのです。

次にM&Aの波が押し寄せたのは、電力会社です。現代からは想像もつきませんが、実は昭和初期、日本には何と850社もの電力会社があったのです。しかし「品質に違いがない」電力という商品の特性から、発電所が乱立したことで、電力は過剰供給され「激しい安売り競争」を引き起こしてしまいました。

この消耗戦は、経営者にとって厳しいものです。そこで必然的な流れとして、電力会社の統合が始まりました。M&Aはどんどん加速し、戦前は最終的に東京電燈・東邦電力・大同電力・宇治川電気・日本電力のいわゆる「5大電力会社」に集約されました。このときのM&A合戦は、かなり激しく、5大電力会社の中にはM&A対策に特化した証券部門までつくった会社もあったそうです。

その後も新興財閥によるM&A、官営工場がらみのM&A、製紙会社やビール市場でのM&Aなどが進み、当初、弱い企業の競争力強化のためだった日本のM&Aは、次第に巨大企業を続々と生み出す方向に変わっていきました。

この流れは、第2次世界大戦中は「国策に協力する企業シェアの拡大」という形で、政府の後押しを得て、さらに加速していくことになります。

しかし、その流れにも、やがて終止符が打たれます。終戦です。GHQの指令により財閥解体が進められ、18の財閥が解体されただけでなく、巨大企業の多くは会社分割や事業譲渡を命じられました。こうして世界をリードした日本のM&Aブームは終わりを告げ、そんな過去を知らない私たちは、今日M&Aを「外資から迫りくる脅威」という目で見ているのです。おもしろいですね。

今日のファンドは「もの言う株主」

最後に、ハゲタカファンドについても触れておきましょう。

1990~2000年代の企業買収には多くのケースで、ハゲタカファンドが絡んでいました。もちろん正式な呼称ではなく、以下のような各種ファンドが、瀕死の企業を食い物にして強引な手法を採った際、否定的な表現として「ハゲタカ」と呼ばれました。

●企業再生ファンド:投資家から集めた資金で、会社の債権買い取りや出資などを行い、企業価値を高めて売却、利益を得るファンド。

●アクティビスト・ファンド:投資家から集めた資金で一定数の株式を保有し、会社に経営提案などを行う「もの言う株主」がカンフル剤となるファンド。ちなみに「ライブドアvs.フジテレビ」で話題になった村上ファンドは、これにあたる。

ただし「バイアウト・ファンド」「企業再生ファンド」など、対象企業のステークホルダー(利害関係者)を無視したM&Aばかりでは、社会全体がM&Aに否定的になり、ファンドとしてもうまくいきません。ですから今日は「アクティビスト・ファンド」の形が主流になっています。

つまり今日のファンドは、強引な乗っ取りよりも「もの言う株主」として、企業の株価上昇に貢献する経営改革などを提言する道を選んでいるのです。

現在、世界のM&A市場は活況を呈しています。日経新聞によると、2021年のM&A実行額は4兆3901億ドル(約500兆円)と、過去最高を記録しました。その理由は「金融緩和でだぶついた資金がM&Aに向かっている」「不況で売却を希望する企業が多く、譲渡価格が下がっている」「今なら競合他社が少ないとの経営判断」などですが、すべての根底にあるものは「新型コロナウイルス感染症」です。

コロナ禍で加速したM&Aですが、もの言う株主が経営陣に喝を入れてコロナ不況を乗り切ることができれば、今後は「不況対策の1つとしてのM&A」という形が定着するかもしれませんね。注目しましょう。