※本稿は、大江英樹『知らないと損する年金の真実 2022年「新年金制度」対応』(ワニブックス)の一部を再編集したものです。

ありがちな図

公的年金に関する基本的な勘違いの中でも、これは少し難しい中・上級編になります。ここで取り上げる内容の多くは、識者と言われている人たちが指摘していることも多く、一般の人や一部のファイナンシャルプランナーの人にとっては、ちょっとわかりにくい、あるいはどこが間違っているのかがわかりづらく、反証するのが難しい内容かもしれません。

しかしながら、ここでもさまざまなデータを使って一般に言われていることが事実かどうかを検証し、誤解を解いていきますので、どうぞご安心ください。

まずは図表1をご覧ください。これは色んなところで載っている図です。「日本は少子高齢化が進む社会なので、かつては多くの現役世代でお年寄りを支える『お神輿型』でしたが、今は3人で1人を支える『騎馬戦型』、そして将来は1人で1人を支える『肩車型』に確実に変化していきます。今のままでは将来世代はこの負担に耐えられません」という論旨の展開は至る所で述べられています。2012年には当時、民主党の野田首相も1月の施政方針演説でこの趣旨のことを述べておられました。

20年後はたしかに1.8人で背負うことになるが…

この話は実に説得力があるように思えます。なぜなら「少子高齢化」というのは今の日本の社会情勢を最もよくあらわすキーワードなので、このロジックでの話を聞くと誰もが納得するからです。「そりゃそうだよね。少子高齢化が進むから年金制度は持たないよね」というのが多くの人の感想でしょう。ある意味、これが年金不安を煽るには最も効果的なロジックだろうと思います。

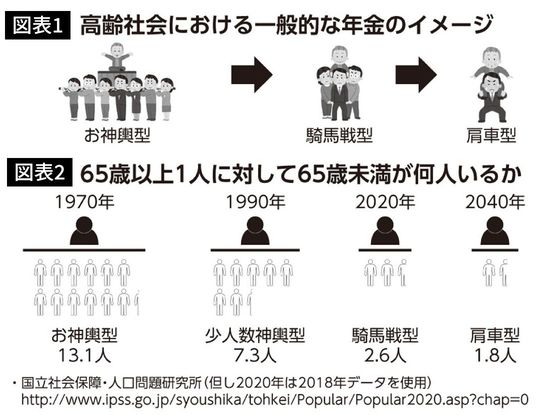

では実際の数字を調べてみましょう。図表2に、65歳以上(高齢者と称します)1人に対して65歳未満(若者と称します)が何人いるかを見てみると1970年、今から約50年前には高齢者1人に対して若者は13.1人でしたから、まさにお神輿型と言えます。これが1990年になると1人に対して7.3人ですから、少人数神輿型、そして現在2020年は2.6人ですからいよいよ騎馬戦型になってきました。そして20年後の2040年には1.8人ですから、まさに肩車型と言っても良いでしょう。

「ほら、やっぱり年金の将来は明るくないよ。制度は持つわけがない!」、この数字だけを見るとそう思うでしょう。ところが、これはもう少し深く考える必要があります。

「働いている人」と「働いてない人」で見ると……

今までご覧いただいていたのは65歳以上か65歳未満かという単に年齢で切っただけの数字なのです。でも、そういう切り方は果たして正しいのでしょうか?

年金のような社会保険制度は現役で働いている人が保険料を負担します。年齢に関係なく働いていれば保険料は負担しますし、逆に働いていなければ年齢が若くても保険料は払えません。

そういう観点で考えると、単に年齢で切り分けて、その比率を比べるのではなく「働いている人が働いていない人を養っている割合がどれぐらいか」で考えるべきです。つまり1人の就業者(働いている人)が何人の非就業者(働いていない人)を支えているか、を見ることが大切なのです。そういう観点で実際の数字を調べて見ると全く違う風景が見えてきます。

「働いている人」の数字は変わらない

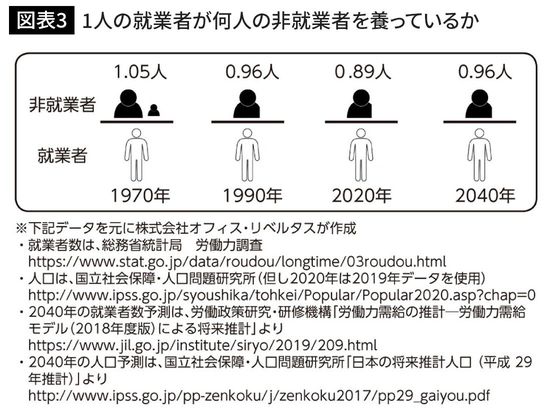

図表3をご覧ください。これは慶應義塾大学の権丈善一教授の著書『ちょっと気になる社会保障』(勁草書房)の4ページに出てくる図をベースにして私が作成したものです。今から5年程前に権丈先生が作られた図を見て、まさに「目からうろこ」の思いでした。そこで、私も実際に一次情報のデータを元にして自分で計算してみたのがこの図です。1人の働いている人が何人の働いていない人を支えているかを示しています。

現在、2020年では1人が0.89人を支えています。30年前の1990年には1人で0.96人、そして半世紀前の1970年の時は1人が1.05人という数字になっています。なんとお神輿型と言われていた1970年よりも今の方が高齢者の数は増えているにもかかわらず、支えている人数自体はわずかですが、減っているのです。

さらに20年後を見てもその数字は0.96人ですからほとんど変わりません。20年後の2040年というのは少子高齢化がピークを迎える頃と言われていますが、その頃でも今とほとんど同じなのです。つまり、「何人の働いている人が、何人の働いていない人を支えているか」という観点で見ると、昔からこの数字はほとんど変わっていないし、今後もほとんど変わらないということがわかります。

これを読んでいるみなさんはなんだかキツネにつままれたみたいな印象をお持ちではありませんか? そうですよね、では次になぜ、こうなるのかを説明します。

働き方が変化してきている

対比をわかりやすくするためにお神輿型と言われる1970年と比べてみましょう。当時のサラリーマンの定年年齢は何歳だったかご存じですか? 会社によって違いますが、その頃は55歳定年というところが普通でした。

法律で60歳未満の定年を禁止したのは1998年の「高年齢者雇用安定法」の改正によってですから、それまでは55歳定年という会社が多かったのでしょう。私も1974年に社会人になりましたが、当時の定年は55歳でした。かつ当時の平均寿命は男性が69歳です。すなわち定年後の余生は14年でした。

ところが現在の定年年齢は60歳というところが多く、かつ男性の平均寿命は81歳ですから定年後の余生は21年と大きく延びています。言うまでもなく60歳で定年を迎えた後も働いている人は増えています。多くの会社では60歳の定年後も再雇用制度等がありますから、働き続けている人は多いのです。令和元年度の「高齢社会白書」によれば、60歳~64歳までの間で働いている人の割合は男性で約81%、65歳~69歳は57.2%、そして70~74歳でも38.1%の人が働いています(※1)

※1 令和元年版「高齢社会白書」

少子高齢化が進行しても年金は崩壊しない

これらの人たちが労働人口に占める割合は増えつつあります。1970年当時、労働人口に占める65歳以上の割合は4.5%でしたが、現在は13%近い数字に上昇してきています。

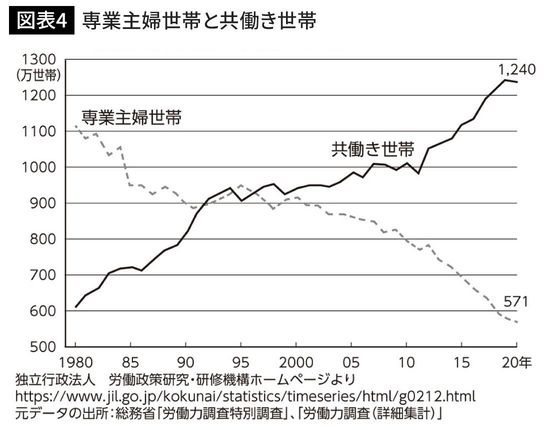

つまり働く高齢者は当時と同じ年齢では比較にならないぐらい増えたのです。同様に働く女性の数が増えたことも著しい特徴です。図表4を見ると、1980年では専業主婦家庭が1114万世帯だったのが、2020年には571万世帯と半減しています。逆に共働き家庭は614万世帯から1240万世帯へと倍増です。このように就業者が増加し、保険料を負担する人数が増えていることで、そのバランスは50年前から20年後に至るまでほとんど変わっていないことがわかります。単に年齢だけで切って「お神輿」だの「肩車」だのと言ってもあまり意味がないことがおわかりいただけたでしょう。

この流れは今後も続いていきます。現実に2021年の4月からは「70歳までの就労機会の提供」が企業に対して努力義務として求められるようになりました。平均寿命の伸長を考えると、65歳定年、そして70歳まで働くのは当たり前という時代になりつつあるのです。

したがって「少子高齢化が進むから」という理由だけで「年金は崩壊する」わけではありません。

たしかに1970年当時から考えると少子高齢化はかなり進んでいるものの、その間、さまざまな制度の見直しを行ってきたことでそうした時代に十分耐えうるような改革が行われてきているのです。

結果として少子高齢化がピークを迎えるとされる2040年でも現在とほとんど変わらない状況が続く可能性は高いと思います。実態を無視した、数字の根拠のない年金破綻論はあまり意味がないと言って良いでしょう。