生まれた年が数年違うだけで人生が変わる

大人気となっているドラマ「半沢直樹」。大手銀行を舞台に、自らの出世のために道を外した幹部の悪事が暴かれるという「勧善懲悪」のストーリーである。

一方で、世代間での仕事に対する価値観のギャップと、それを解消する半沢のリーダーシップに共感する視聴者も多いのではないだろうか。ドラマの前半(第1~4話)の原作は『ロスジェネの逆襲』(※1)である。筆者も「団塊ジュニア世代(ロストジェネレーション)」であるが、ドラマの中の各世代の特徴や仕事観に注目すると、組織の在り方やマネジメントについての示唆が多く含まれていることに気づく。

半沢直樹(堺雅人)は日本が好景気であった時期に社会人になったいわゆる「バブル世代」(1966~1970年生まれ)であり、優秀な部下である森山(賀来賢人)は、バブル崩壊後の就職氷河期に入社をした「団塊ジュニア世代(ロストジェネレーション)(※2)」(1971~1982年)という設定になっている。まず、能力が低くても大量採用のお陰でメガバンクの東京中央銀行に入行した三木(角田晃広)と優秀だが就職氷河期ゆえに子会社のセントラル証券に入社した森山というコントラストが時代背景を描写している。生まれた時期が数年違うことが、就職活動に大きな影響を与えることになる。

(注釈)

1:池井戸潤(2012)『ロスジェネの逆襲』(ダイヤモンド社)

2:一般的には1971~74年生まれを指すが、共通の特徴を持つ「ポスト団塊ジュニア世代」(1975~82年生まれ)も含めて「団塊ジュニア世代」としている。

突然訪れたバブル崩壊と就職氷河期

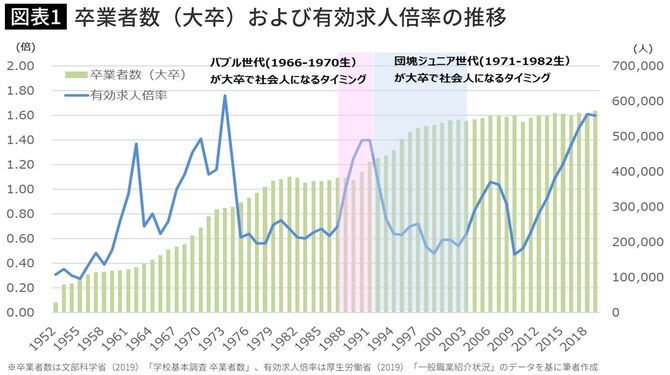

1991~1993年のバブル崩壊により、企業の採用環境は激変した。実際の卒業者数と有効求人倍率の推移をみると、半沢らのバブル世代の有効求人倍率(※3)は1990~1991年の1.40をピークに極めて高いが、1999年には0.48と数年の間に環境が急激に悪化していることが分かる。原作では、大学生活を真面目に過ごし、成績優秀であった森山が数十社の企業から不採用になるなど氷河期に苦しみながら就職をしており、森山と中学・高校の同級生である瀬川(尾上松也)も経済的に苦労しながら這い上がってきたことが生々しく描かれている。

「世代論」を研究している博報堂の阪本・原田(2015)(※4)によれば、バブル世代の特徴として、自分の能力を余計な遠慮や自己嫌悪に陥らずに十分に発揮できる。一方、自分を大きく見せ、本人の実力とのギャップに悩む人もいる。団塊ジュニア世代の特徴として、就職時期までは豊かな生活を送り、同世代の人口が比較的多いため、受験戦争などで常に競争にさらされてきた。自己啓発に励む一方で、上の世代の価値観に疑問を抱いているとしている。ドラマにおいても、リスクをとって大胆な行動に出るバブル世代と、真面目に仕事をこなす団塊ジュニア世代の特徴が伝わってくる。

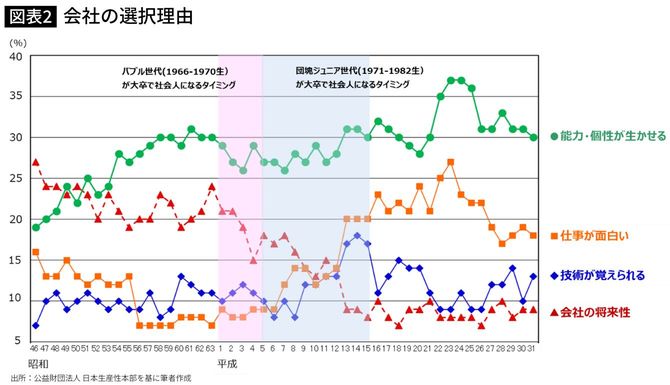

出世より、仕事が面白いことが大事

就職時の社会環境は各世代の仕事観にも大きな影響を与えている。関連する調査データにも触れたい。日本生産性本部(2019)は会社の選択理由について新入社員の調査を毎年行っている。この推移をみると、バブル世代では高かった「会社の将来性」がバブル崩壊とともに急落し、会社よりも自身にとって「仕事が面白い」ことに意義を見いだすようになっている。世代による仕事の価値観の違いがドラマからも窺える。それは出世や役職にこだわり、組織のメンツを大事にするバブル世代の銀行出向者と、組織に迎合せずに冷ややかにみている証券子会社のプロパー社員との対比において象徴的に描写されている。

(注釈)

3:有効求職者数に対する有効求人数の比率のこと(出典:ブリタニカ国際大百科事典)

4:阪本節郎、原田曜平(2015)『世代論の教科書』 東京経済新報社

世代間ギャップを解消する現代のリーダー像

この世代間のギャップを、半沢のリーダーシップで乗り越え、2つの世代が団結して強大な相手に挑んでいくプロセスがドラマでの見どころになっている。最初は距離のあった半沢と森山たちが、最後は目的を一つにしてチームワークを発揮していく。ついには逆境を跳ねのけ、本シリーズの名言でもある「倍返し」を実現するのである。このドラマが高視聴率となったのは、多くのビジネスパーソンが、世代間のギャップに対する悩みや課題感にリアリティを持つ一方で、半沢のような現代的なリーダー像や各人の強みを活かして成功をつかむ組織像に共感していることの証しではないだろうか。

半沢は熾烈な出世争いに没頭している上役たちと対峙し、バンカーとしてのプライドを持ち続け、仕事の意義を伝えることで周囲の信頼を得ていく。森山たちの若い世代は、出世よりも仕事の社会的価値に向かって真摯に取り組むことに共感し、次第に心を開いていく。半沢と同世代で、目先の業績に目がくらみ、私欲のために仲間を裏切る諸田(池田成志)とは対象的である。一方で、森山も最初はきっぱり断っていたバブル世代の「飲みニケーション」にも参加するようになり、バブル世代の考えるダイナミックな仕事ぶりをみて、自身の仕事にやりがいを見いだす。このような世代間の歩み寄りがみられるのは興味深い。

高まる女性リーダーへの期待

さて、プレジデントウーマン読者の中には女性管理職も多い。自分の職場とのギャップを感じている読者もいるのではないだろうか。ドラマの舞台となる銀行や証券会社は完全な男性社会として設定され、浜村(今田美桜)のほかほとんど女性社員は登場しないこと。あるいは半沢の妻の花(上戸彩)が専業主婦という設定には、(原作での時代設定が2004年であることと、舞台となる銀行を古いパラダイムを残す組織の象徴として描いていることを差し引いても)違和感があるかもしれない。しかし、性別や年代にかかわらず、どのような組織においても仕事の価値観のギャップは存在しており、そこをうまくチューニングしながらリーダーシップを発揮していくことが求められている。

コロナ禍で育児や仕事とのバランスやテレワーク活用への理解など、世代による環境や価値観の違いがより顕著になっている。性別にかかわらず、半沢直樹のドラマから得られる示唆は、お互いの世代の背景や強み、弱みを理解し、歩み寄ることが強いチームを作るということである。また、このドラマが性別や年代を超えて多くの視聴者に受け入れられているのは、半沢が組織の古い慣習や私欲にとらわれず時代の変化を受け入れ、信念をもって真摯な取り組みを続けているからである。これこそが、現代のリーダー像として求められているのではないだろうか。筆者は、男性と女性、ベテランと若手といった対立構造で語る時代はもはや終わり、今後はさらに個々の価値観や持ち味を生かすリーダーが活躍する時代になると考えている。プレジデントウーマン読者の女性リーダーたちへの期待も高まるのではないだろうか。