※本稿は三浦展『コロナが加速する格差消費 分断される階層の真実』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

モノを買うよりコト消費・ヒト消費の時代

「推しメン」という言葉が最近あるが、乃木坂46やジャニーズ系などのファン活動というのは「ヒト消費」と言われているらしい。若い世代でモノ消費に関心が薄くなった人たち、特に女性では、こういう「推し」的なヒト消費の比重が増しているのだそうだ。

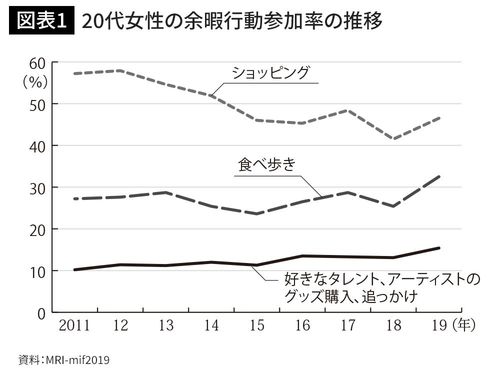

mif(生活者市場予測システム)で見ると、余暇行動として「好きなタレント、アーティストのグッズ購入、追っかけ」をする人は20代女性で特に多い。

2011年から19年までの推移を見ると、「ショッピング」は減っているが、「好きなタレント、アーティストのグッズ購入、追っかけ」は増加し、「食べ歩き」も15年以降やや増加傾向にある(図表1)。

モノを買うより食べ歩き、タレント関連というように、コト消費、ヒト消費をする女性が増えているのだ。

モノはネットでも買えるが、街歩きをしておいしい店を探し歩くのはネットではできない。いずれバーチャルにできるようになるかもしれないが、おそらくリアルな体験のほうが楽しい。タレントだってテレビでもスマホでも見られるが、やはりライブで見たい、追っかけをしたいわけである。

売れる秘訣はヒトと場所の組み合わせ

この種のヒト消費で重要なのは場所との関連である。秋葉原、乃木坂、名古屋市栄など、地名とアイドルを結びつけたのは、さすがの戦略なのだ。マンガ、アニメなどで、作品中に登場する土地を「聖地」として訪ねるのも同じようなことである。ヒト消費は場所消費と結びつきやすい。

考えてみれば、戦国武将の小説が好きな人がお城や城下町を訪ねるとか、池波正太郎のファンが東京下町散歩をするのも同じことだ。

昔、宇都宮にファッションビルの「109」ができたとき、地元の女子高生にインタビューをして、「109ができてよかったね」と言ったら、「だめよ。宇都宮109で買いたいんじゃなくて、渋谷109のカリスマ店員から買いたいのよ。109は渋谷にあるから109なのよ」と反論されたことがある。大事なのはヒトと場所の組み合わせなのだ。ここで買いたい、この人を推したい、という感覚である。

銀座のこの小料理屋のこの女将、渋谷のこのバーのこのダンディーなバーテンダー、下町のこのホルモン屋のこの大将、といった場所性とヒト性の組み合わせが大事になっている。

スマホでどんなに知らない街の情報でも手に入る時代なので、現代の消費者は銀座や渋谷といった大きな繁華街に行くだけでは満足しなくなっている。下町の柴又でも北千住でも巣鴨でも行くし、住宅地の中のひっそりした店にも行く。

つまり消費をするときに、どの街に行ったかという場所性もまた大きな意味を持つのである。同じようなモノ、コトでも、ネットで買ったり、新宿の駅ビルで買ったり、体験したりするよりも、あまり知られていない街の、小さな、店主が自分の好きなものだけを集めたこだわりの店で買ったほうが面白いし、チェーンのスポーツジムではない、自分なりの思想に基づくインストラクターからヨガを習う体験をしたほうが、満足感が大きいのだ。

売れる店と売れない店の決定的な違い

ところが現実には、多くの店が近年チェーン店になっている。店員はアルバイトが主体であり、客とのやりとりはマニュアル通りである。

またネットでモノを買うと、商品にクレームがあるときはコールセンターに電話をするが、コールセンターで出てくる人は、やはりマニュアル通りに答えるだけで、自分の個性はない。たまに非常にホスピタリティーの良い人が出ることがあるが、普通はロボットのようにフローチャートに従って答えるだけである。これでは、またこの店で買おうとは思わなくなる。

だが、やはりネットで買う頻度が増えていくので、コールセンターとのやりとりは増えるばかり。そういうストレスが溜まると、ますます生身の人間の面白さや機転の良さが味わえるところに行ってお金を使いたくなるのだ。

チェーンの飲食店の売り上げが低迷し、店主の個性が魅力的だったりコミュニケーション力が高かったりする個人店の居酒屋、焼き鳥屋、スナックなどに近年若い世代が引かれる理由がそこにある。

コロナ後の商店はこうしたヒト消費の側面が重要になる。店に客をたくさん詰め込んで、まさに「三密」にして薄利多売という時代は終わるだろう。

なぜいま屋台や商店街が人気なのか

先述した渋谷109のカリスマ店員だって、まさにその店員の個人の魅力、コミュニケーション力が秀でていたからこそ、あれだけ一世を風靡したのである。ユニクロがいくら売れてもカリスマ店員は生まれない。いつかはネットでだけ買うようになるだろう。

そうなるとリアルな店舗で消費をする理由は、その店にいるヒトの魅力しかなくなる。一種のタレントというか芸人というか、それくらいの魅力が店員、店主に求められる時代になるのだ。

そもそも江戸時代(おそらく明治から昭和初期でもまだ)、商人というのはしばしば芸人であって、固定した店など持たず、屋台やカゴをかつぎ、歌を歌い、踊りながら、客を集めて物を売っていたらしい。フーテンの寅さんや紙芝居はその名残である。

最近、比較的若い世代の中で屋台をつくってコーヒーを売ったり、クッキーや駄菓子を売ったりする人が増えているが、それは商売の基本に帰って、場所とヒトの魅力によって街をつくっているのだとも言えるだろう。

若い上流世代が個人店を好む傾向も

mifデータでも商店街を使う人が50~60代の男女と並んで20代の男性、特に年収が600万円以上の20代男性で多いという面白い傾向がある。週1回以上「商店街・街中の個人商店」を利用する人は男女全年齢全体では4%だが、平成男性の「中の上」では13%いる。氷河期男性でも9%であり、比較的若い世代の上流男性が商店街や個人店を好むようになっているのだ。

なぜ上流で多いのかというと、おそらく若い男性では上流と下流でコミュニケーション力に差があることが一因だろう。お店の人とうまく話しながら物を買うのが楽しめないと個人店で買う意味がないからだ。

「おばあちゃんの原宿」、巣鴨に若者たちが集まるという話も最近はよく聞く。やはり人とのつながりを楽しむ若者が増えたのかもしれない。巣鴨に限らず、昭和のレトロな街の食堂、飲み屋、喫茶店などにある人間臭さ、自然なふれあいに居心地の良さを感じるのだ(拙著『100万円で家を買い、週3日働く』参照)。

まさにコト消費であり、場所とヒトの消費なのである。こういう古い店が、もともと店主が高齢でなくなる傾向にあるのに、今度のコロナによってついに閉店ということも多かったに違いない。誠に残念である。