経済は生き物。生物の進化と似ています

経済史とは、経済思想の発展と淘汰の歴史です。どんな時代にどんな経済思想が生まれ、何が発展し何が淘汰されていったか。それはまるで、生物の進化の過程を見るようです。経済も生き物ですから、その歴史が生物進化と似ているのは、ある意味当然かもしれません。

ただ経済思想の場合は、時代の必要性があって生まれ、時代の変化に合わせて変化していきます。これは、生物進化を説明したダーウィンの「適者生存」の考え方、つまり「無方向に生まれてきたさまざまなものの中から、時代に合った生き物だけが残ることを繰り返す」とは違う点です。

でもそういう相違点はあるにせよ、やはり経済の本質は生物的だと思います。なぜなら生物も経済も「欲望」を原動力としているからです。経済史なんて完全に、その時どきの権力者が紡ぎ出す「欲望のドラマ」です。

ただ、欲望を悪いものと決めつけないでください。どうしても欲望というとマイナスイメージを抱きやすいですが、欲望をすべて排除して生きられる生物はいませんし、そもそも欲望がなければ、社会は発展しません。もしもこの世に「生きているだけでいいや」という人しかいなければ、この世にiPhoneみたいな便利なものは生まれてこないのです。そう考えると、欲望を肯定したところにこそ、経済はあるのです。

権力者が欲望を持つのは健全な考え方

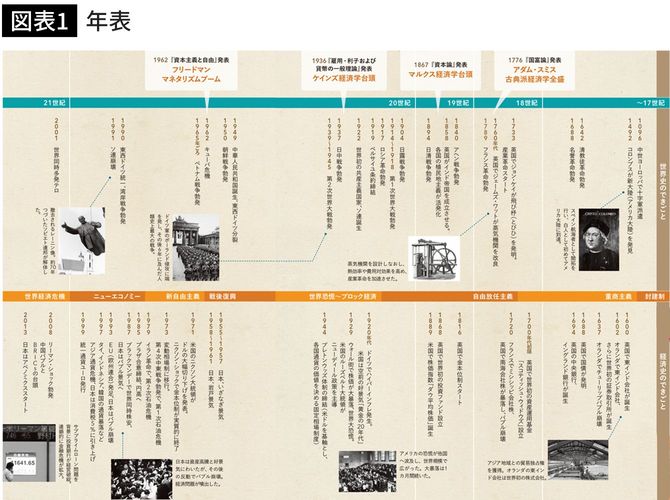

では人類の経済史に、具体的にどういう欲望のドラマが繰り広げられているか、見ていきましょう。図表1の年表を見ると、最初の経済学は「封建制」となっています。これは農民から年貢をとるシステムですが、そう考えるとこの時代は、領主という権力者が農民から年貢をとることで欲望を満たすことが経済学だったのです。

そしてその後の「重商主義」の時代には、絶対君主が東インド会社にだけ貿易の特別許可を与え、そこだけ儲けさせた上で、後からがっぽり利益を吸い取り、欲望を満たしました。でも、この君主の欲望のおかげで、この時代には商業が非常に栄えました。

そしてその後の「産業革命」の時代。この時代には、革命で倒された王の後を受け、資本家が社会の主役になります。そして彼らが欲望を満たすため、自分たちの得意のフィールドである競争社会をつくり上げていきます。もちろんこの時代には、生産力が飛躍的に高まりました。

こうして見ると、その時どきの権力者が欲望を満たすことで、社会が着実に発展していることがわかります。そう考えると、権力者の欲望には、社会の発展に貢献する健全な側面もあるのだと言えそうです。逆に権力者がまったく無欲な国があるならば、その国はおそらく滅んでしまうでしょう。

バブルを食い止めるのは無理

ただしその欲望のせいで、残念ながら負の歴史が繰り返されてしまうこともあります。バブルの歴史など、まさにそれです。バブルはオランダのチューリップバブルに始まり、フランス、英国、日本と、その都度みんな気持ちよく踊り、例外なく奈落の底に堕ちていきました。にもかかわらず、私たち人類は、この忌々しいバブルの歴史を、懲りることなく何度も繰り返しています。

ただし、どう踊り、どう堕ちるかがわかっているなら、どう活かすかもやりようがあるはずです。つまりバブルが起こっている時、それが必ず堕ちることを想定して、先回りしてうまく儲ける道を考えるほうが、実際的なビジネスには役立つものになるでしょう。

戦争は絶好のビジネスチャンス

歴史は繰り返すといえば、戦争も何度も繰り返し起こっています。そして世界史と経済史の年表を見比べると、戦争が大きく経済に関係していることもわかります。

そう、嫌な話ですが、戦争は大きなビジネスチャンスになります。武器売買に株式投機に国債、植民地の活用など、稼げる道はいくらでもあります。だから、不景気になると戦争をやりたがる為政者も多く、アメリカのルーズベルト大統領なども、世界恐慌対策のニューディール政策で経済が回復しなかったから、第二次大戦を仕掛けて一発逆転をめざしたなどと言われることもあるほどです。このように、戦争はどうしても欲望が結びついてしまうのであり、だからこそ戦争はこれからもなくならないと思われます。

ちなみに私は、予備校で倫理と経済の両方を教えていますが、倫理が基本的に性善説なのに対して、経済は性悪説。真逆です。

倫理では、例えばソクラテスのように万人に共有する善なる世界をめざそうとか、カントのように理想の道徳世界をめざそうなどと言いますが、政治や経済の世界はもっとシビアで、基本的に他人の善意を信頼したりしません。もう「人を見たら泥棒と思え」の世界です。

だから戦争も、もっともらしい大義を振りかざしてはいるものの、その奥にあるものは「損得勘定」です。そこにはどこを叩けば得か、どの勝ち馬に乗るのが得かばかりが渦巻いています。そういう意味では、その大義の奥で息づいている「欲望」を読み取って行動できるようになれば、あなたも儲けられるのではないでしょうか。

※この記事は、プレジデント ウーマン2018年12月号に掲載されたものを再編集し、大幅加筆したものです。