“少子化問題”には誤解が多い

出生数の減少、と聞くと「また女の責任話? 産む機械じゃないわよ!」と腹立たしく感じる女性、「ああ、女性が高学歴化して晩婚晩産しているからなあ」とつぶやく男性、はては「ダイバーシティの時代、LGBTも増えたし、結婚したくない人も激増したからね!」との声にうんうんと頷く人々が少なからず見受けられます。

しかし、これらはすべて、統計的なエビデンスを丁寧に読み解くならば「そうである」ということができない誤解の数々です。

98歳で亡くなった大正生まれ・戦争経験者である私の祖母がいつも言っていた口癖があります。「日本はな、アメリカがB29で原爆落とせた時代に、私たち女に『竹やり部隊』で戦えだの、日本を敵に回したらアメリカのご婦人が憤慨するぞ、絹の美しい服が着れなくなるからな、だの言っていた。その頃、アメリカでは化繊が開発されとったのにな。敗戦して当たり前の国なんや」

エビデンスに基づかない、気合い・期待や思い込みでは事実は動きません。今の日本人消滅へ一直線の出生数大激減の元凶も、祖母のいう「日本の敗戦理由」と全く同じと感じています。

筆者にとっては予想通りに出生数が80万人台に突入し、メディアでも80万人台ショックが流布されている今、思い込みによる「出生数上昇したらいいな策」「上昇するんじゃないかな策」ではなく、出生数激減解消の壁となっている思い込みたちを打破する、「これをやらなければ出生数はあがらない策」をデータエビデンスとともにお伝えしていきたいと思います。

「少子化は働く女性の問題」の思い込みはどこから来るか

私は出生率が1.5を恒常的に下回るという「超低出生率国」に日本が突入した元年(1995年)に新卒就職しています。25年前の当時の出生数対策といえば、「女性の両立支援=子育て支援」一本でした。通称「育児休業法」が制定されたのが1991年ですので、女性が子どもをもちつつ働くことにようやく法整備が追い付いてきたばかりの頃でした。91年から93年のバブル崩壊の前までは、金融機関ではお正月に一般職女性が振袖を着て出社し、総合職男性との結婚による事務女性の結婚退職は「寿退社」といって、女性の憧れのライフコースでもあった時代の最後の頃です。

実際、総合職で入社した同期女性も次々と結婚や妊娠を機に辞めていきました。両立したい女性が、社内に自らのロールモデルとなる「子を持ち働き続ける先輩」を探すことは(専門職や教職を除き)サラリーマンでは困難でした。

当然、印象論で「少子化は働く女性の問題でしょう」という風潮が社会にあり、働くママの育児支援が謳われていました。しかし、国際的にみると、その国の女性の労働力率と出生率は1970年こそマイナス相関で「女性が働くから少子化」だったものの、1990年にはこの相関がなくなっていました。女性が働く、働かない、ということが国同士で比較した場合の出生率上下の決定要因ではなくなっていたのです。統計的には「女性が働くほど子どもが減るという関係性はない」ため、女性労働力率と出生率はむしろその国ごとのなんらかの事情が絡んで上下してくる、ということになります。

専業主婦世帯のほうが子なし家庭の割合が高い

では、日本は両者の関係にどのような傾向がみられるのでしょうか。2015年の国勢調査結果を用いた分析結果をご紹介します。

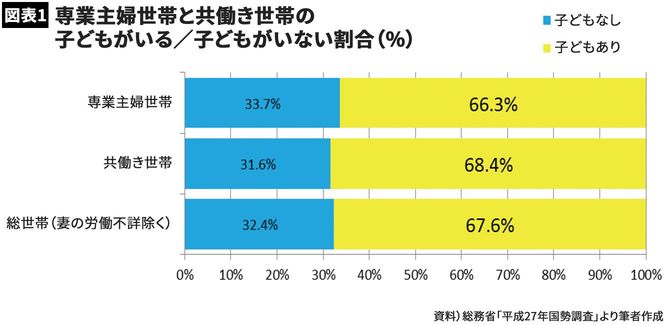

まず、女性の労働と子どもの有無について比較します。専業主婦世帯と共働き世帯、それぞれ子どもがいない世帯割合についての分析結果が図表1になります。

意外に思われる人も多い結果かもしれませんが、専業主婦世帯の方が子どものいない世帯、子なし家庭の割合が高くなっています。

2ポイント差のこの図だけをもって「共働き世帯の方が子どもをもつんだ!」と断言まではしてはいけませんが、統計的にみて確実に言えることは、

「専業主婦のご家庭の方が、子もち世帯が多いはず」

「共働き夫婦って、専業主婦家庭より子なしカップルが多そうだ」

などというのは全くの思い込み、統計的には立証できない事実誤認である、ということです。

「専業主婦より共働き主婦の方が産んでいる」という事実

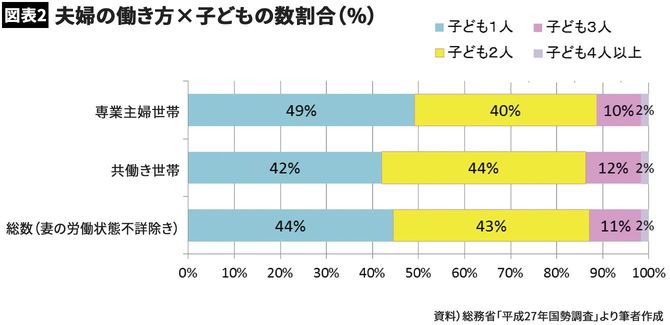

次に、子どもがいるご家庭にしぼって、専業主婦世帯と共働き世帯それぞれ子どもの数を見てみましょう。

これも意外、と思う人が非常に多いデータの1つですが、専業主婦世帯で最も多いのは一人っ子家庭で、半数の2世帯に1世帯を占めています。一方、共働き世帯では2人きょうだい家庭が最も多くなります。また、子ども3人以上の多子世帯も共働き世帯の方が高い割合となります。

つまり、以上の2データを総合して判断すると、専業主婦よりも共働き女性の方が子どもを多く持つ、という結論になります。

伝統的大企業では未だ専業主婦世帯が多いが……

上のようなデータを見ると「どうしてなんですか!?」とまるで専業主婦の方が子をもつには適しているはずなのに、といったご質問が出ます。特にエリートと呼ばれるような大企業の管理職の方たちからは驚きの声があがります。

研究所の実態調査では、伝統的大企業ではいまだに専業主婦世帯が多数派を占める企業が多いこともあり、これらの質問は「サンプル僕・私の会社」「サンプル自分の周囲では」を根拠として一般論を語る人が多いことから出てくる質問ではないかと思われます。

確かに、長時間労働体制や全国転勤制度を当然とするような企業では、外で働く夫のために家のことのほとんどを引き受ける専業主婦による家庭形成は、社員の現行労働体制存続・維持の大前提とさえなっています。しかし、日本の夫婦のあり方としては、もはや専業主婦世帯はマイノリティとなっていることが次のデータからはわかります。

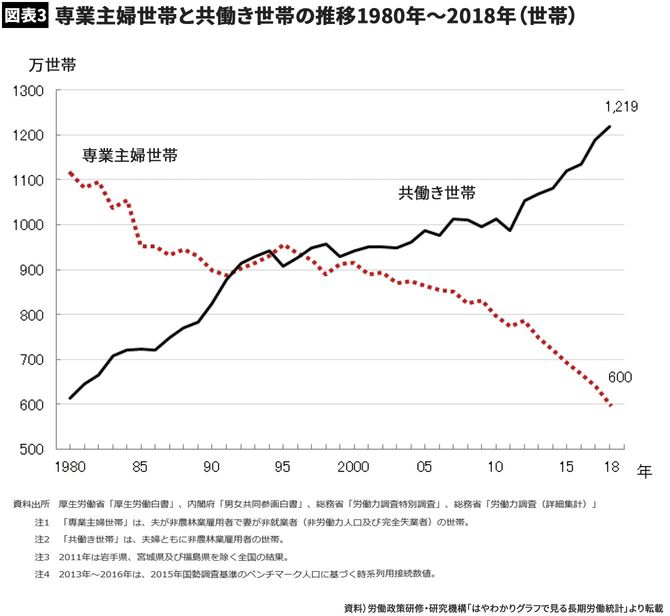

経営層、管理職は自らの時代感覚を捨てるべき

すでにいまから25年前の1995年には、非農林業世帯(いわゆる普通のサラリーマン世帯のイメージ)において専業主婦世帯と共働き世帯が半々になっていました。その後も共働き世帯が着実に割合を伸ばし、2018年には専業主婦世帯33%、共働き世帯67%となっています。

しかし、40年前の1980年でみると、いまとは全く逆の世帯構造だったことがわかります。そのために80年から90年ごろに結婚した夫婦(子どもが30歳から40歳程度の50代半ばから70代の夫婦)は当時の時代感から子どもを持つには「専業主婦の家庭が当たり前」という感覚がぬぐい切れないのかもしれません。

日本の現状を考えるならば、自らの時代感覚は捨て去り、「夫婦そろって働きつつ子どもを持つ家庭が統計的には当たり前の社会となった」ということを、まずは企業の経営者、管理職層は、出生数減少を食い止めたいのであれば、経営課題の柱として理解しなければならないといえます。

“少子化促進企業”を可能な限り減らす

今回ご紹介したデータからは、企業における女性活躍や子育て支援という言葉さえももはや古臭い、ともに育てながら働き続けるという当たり前のことを前提に企業経営を行うだけの時代になっていることがわかると思います。

専業主婦世帯が主流だったころこそ、女性が社会で働くことや共働き家庭があることへの配慮は

「社会に出る女性も応援してあげなくては」

「専業主婦世帯はいいけれど、奥さんが働いているところは奥さんを楽にしてあげなければ」

という感覚で、マイノリティへの思いやりであるかのようにとらえられていたかもしれません。しかし、今や「統計的には当たり前のことをしないなら、子どもは増えない、それだけだ」ということがわかります。

今回ご紹介したデータをエビデンスとして「これをやらなければ出生数はあがらない策」を導くとするならば、まずは「専業主婦に男性社員の家族形成を頼らねば存続ままならない」、そんな男性の働かせ方が残っている企業は“少子化促進企業”であるため、可能な限り減らさなければならない、ということになります。たとえば前述したような未だに専業主婦世帯が多数派という伝統的な労働体制の企業がこれにあたります。長時間労働や全国転勤制度が当たり前になっていることを見直し、専業主婦による社員の家族形成支援に依存しない経営への転換が必要でしょう。

少子化は働く女性の問題でもなく、女性の高学歴化の問題でもない。「少子化促進企業」を減らすこと、つまり男性のライフデザイン改革こそ、日本が今すぐに手をつけるべき課題なのです。