“「自分のことは、自分でやりなさい」と甘えは一切許さない母でした”

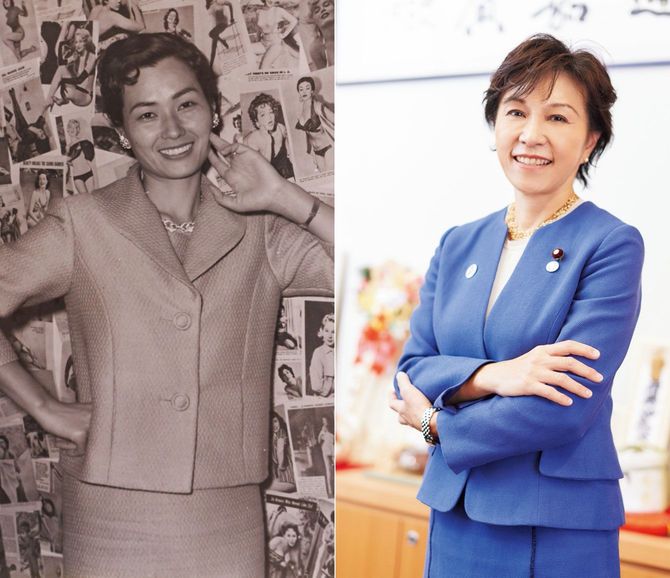

母は興信所を経営し、若い頃は自ら調査業務も行う“女探偵”でした。特殊な職業であると同時に、1960~70年代は仕事を持つ女性が珍しい時代ですから、母は働く女性のシンボル的な存在としてメディア取材を受けることも多く、そのうえ推理作家として執筆業も行っていたので、とにかくいつも忙しくしていましたね。

そんな母を誇らしく思う半面、母がそばにいない寂しさは常に感じていました。週末、時間があれば一緒にいてくれるとはいえ、平日は仕事を優先し、子どもの世話は家政婦さんに。一緒にいる時間が少なかったので、正直、母との思い出は多くありません。

母の言葉でいちばんよく思い出されるのは「じゃ行ってくるわね」という言葉。小学3年生のとき、放課後、両親の会社に行って、一緒に帰ろうと母を待っていたのですが、母は会合の予定が入っており、「じゃ行ってくるわね」とタクシーで行ってしまいました。一緒に帰れると期待していたのに母を見送る羽目になったときの悲しさや寂しさは強烈で、それ以降、「お母さんはこういうものなんだ」と、自分に言い聞かせるようになりました。自分の感情をコントロールし、悲しみを乗り越えることを学んだのです。これが母とのいちばんの思い出ですね。

戦前・戦後をたくましく生き抜いた祖母と母

母・佐藤みどりは、1920(大正9)年、東京で生まれました。みどりの母・のぶえ=私の祖母は3人の子どもを産んだ後、結核を患い、お姑さんから嫁ぎ先を追い出されてしまいました。当時、結核は感染リスクの高い不治の病でしたから。

でも、祖母は自力で病を克服し、上京して日本橋に「佐藤探偵局」という興信所を立ち上げました。戦後の荒廃した日本で、女性が自ら会社を起こし、女社長として活躍しているということで新聞記事に取り上げられることもあったようです。

一方、母は両親の離婚後、祖父の元で育てられました。戦争が激化し、20歳頃、祖父母の生まれ故郷である茨城・水戸に疎開。配給品のサツマイモの入ったリュックを背負い、ぎゅうぎゅう詰めの疎開列車の手すりに必死にしがみついて何とか水戸まで辿り着いたという話を母から聞きましたね。疎開先では、国家総動員法により海軍技術研究所で働くことに。

戦後、“女性も手に職を”との考えから祖母の探偵局で修業し、東京・渋谷で「佐藤みどりリサーチセンター」を独立開業。それに先立ち、35歳のときに縁あって父・宏と結婚。父は慶應義塾大学在学中、学徒動員で海軍に召集され、人間魚雷への搭乗が決まっていたのですが、幸いにも出撃2週間前に終戦を迎えて復員。戦後は会社勤めをしていましたが、母との結婚で佐藤家に養子に入り、母の仕事を手伝うように。父は陰に日なたに母を支えていましたね。

両親が38歳のときに兄が、42歳のときに私が誕生。母は兄を目に入れても痛くないほど世話を焼いていた半面、私は比較的自由に育てられました。ただ母は多忙とはいえ、子育てをすべて人任せにしていたわけではありません。むしろ、しつけには厳しい人でした。私には「勉強しなさい」とはひと言も言いませんでしたが、教育環境にはこだわり、小学校を何度か転校したことも。

そして、何より自立を促す人でした。小学生のとき、家庭科で縫い物の宿題が出て、同級生が母親に手伝ってもらっていたので、私も母に「手伝って」とお願いすると、「あなたの宿題なんだから、自分のことは自分でやりなさい」とそっけないものでした。高学年になると、長期休みにサマーキャンプへ参加するように。それがとても楽しくて、長期休みを心待ちにするようになりました。

中学進学にあたっては静岡県にある寄宿学校に進みたいと両親にお願いすると、父が大反対。しかし、娘の社会性を育てる教育に熱心だった母は、祖母と2人で父を取り囲んで説得してくれました。そうして、寄宿舎生活がスタート。ちょうど、兄もアメリカ留学で家を出ており、放課後はいつも家政婦さんと2人きりで過ごしていたので、24時間仲間と一緒にいられる寄宿舎生活は、毎日が楽しくて仕方がありませんでした。

喜怒哀楽を表さない職業人。突然の母の涙にびっくり

母は仕事だけでなく、社会活動にも精力的に取り組んでいて、アメリカ発祥のパイロットクラブ(女性主催のチャリティークラブ)の日本支部会長に任命いただいたり、母の本業、興信業の社会的地位向上のため、業界初の東京都調査業協会を立ち上げたりなど、多忙を極めていました。

寄宿学校で中学・高校生活を送り、東京の大学へ進学して実家に戻っていた大学2年生のときのこと。タイのインドシナ難民キャンプでのボランティア活動に参加すると母に伝えると、母はそんな治安の悪い場所に行くなんてと大反対。でも、私の意思は固く、アルバイトで費用を貯めて渡航の準備を進めました。すると、出発前日、母が「お土産買ってきてね」とぽつりとひと言。この出来事で母のチャーミングな一面を知りましたね。

翌年、私は交換留学生としてアメリカへ。出発の際、母は空港で涙を流して見送ってくれました。職業人だったせいか、私の前で母が感情をあらわにすることはありませんでしたから、母が泣くとは正直驚きましたが、母に愛されているのだと強く感じることができた瞬間でもありました。その3年後には、アメリカにいる私の下宿先に母が遊びに来てくれました。母と2人で過ごした数日間。観光地を巡り、一緒に食事をし一日中、母がそばにいる……これほど長く一緒にいたことがなかったのでとても新鮮でしたね。

しかし、私が28歳のときに母が余命半年の宣告を受けたのです。アメリカで経済学の博士課程で研究に励んでいた私は、急いで帰国。当時は患者にガンの告知をしない時代でしたから、母に「すぐ退院できるから」と伝え、私はいつもどおり明るく振る舞っていました。でも、母は日に日に弱り、身動きはもちろん話すことも困難な状態に。

感謝を伝えられなかったことが心残り

ベッドに横たわる母を眺めていると、私も疲れで油断したのでしょう、最期の時を迎えようとしている母を前に暗く沈んだ表情をしていたのだと思います。そんな私に気付いたのか、母が突然「ゆかり、ゆかり、頑張って!」と言葉を発したのです。そして、それが最期の言葉になりました。最期の時まで娘を心配し、励まそうとする母の姿が私の心に深く刻み込まれました。ただ、ガン告知を慎む時代、最期に母に「今までありがとう」と感謝を伝えられなかったことが心残りでなりません。

母は、戦争を生き抜いただけあって忍耐強く、明るく常に前向きな人でした。私にとっては、「母親」というより「職業婦人」でしたから、子どもの頃は母が家にいない寂しさを感じていましたが、大人になって母の生き方を理解できるように。全力で仕事に取り組み、社会活動にも熱心だった母。そんな母を見てきたからこそ、今の私がいるのだと思えます。女性が働くことが当たり前ではなかった時代に第一線で活躍していたのですから、大変な苦労があったのだと思います。でも、母が弱音を吐いたことは1度もありません。

今は女性の社会進出が期待される時代。何かを犠牲にしなければ欲しいものを手に入れられない時代とは考えたくありません。これからは女性が家庭も仕事も社会的交流関係も何事も犠牲にすることなく、人生を謳歌できる世の中にしたいですね。