※本稿は、周 燕飛『貧困専業主婦』(新潮選書)の一部を再編集したものです。

「専業主婦」モデルが意外にも健在

「国際的にみると、日本は今でも専業主婦の多い国である」と言われると、驚く読者が多いかもしれません。確かに、日本は以前と比べるとずいぶん共働き世帯が増えている印象があります。筆者自身も、この研究を始める前までは、日本はすでに共働き社会に移行した国だと思っていました。日本の家庭で専業主婦が主流だったのは昔の話で、現在は少数の裕福な家庭に限られていると思い込んでいたのです。

共働き社会への移行を示す根拠として、しばしば引用されるのが総務省統計局「労働力調査特別調査」です。この調査によれば、専業主婦世帯数は、1997年頃にすでに共働き世帯に逆転されています。2016年時点で、夫が雇用者である世帯に占める専業主婦世帯の割合は37%までに低下し、1980年に比べて28ポイントも下がっています「早わかり グラフで見る長期労働統計」(JILPT 2017、図12 専業主婦世帯と共働き世帯)。

キャリア主婦は4人に1人しかいない

しかしながら、これは見方を少し変えれば、「専業主婦」モデルの健在ぶりを示すデータでもあることが分かります。まず、「専業主婦」の定義をもう少し緩く設定してみましょう。日本には、主婦パートとしてある程度の労働復帰をする専業主婦が昔から多く存在しています。彼女たちのメインの活動は家事や育児で、その傍らでパートとして仕事をしています。これら「主に仕事」をしているわけではない妻を「準専業主婦」と定義してみましょう。

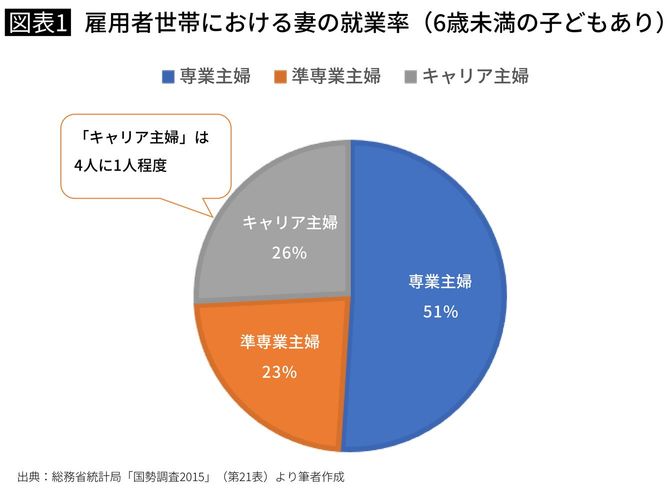

2015年の国勢調査によれば、この準専業主婦を加えて広義の「専業主婦」とすると、その数は全体(15~64歳)の63%を占めており、共働き世帯の数を上回ります。6歳未満の子供のいる家庭に至っては、専業主婦の女性と準専業主婦の女性がそれぞれ全体の51%と23%を占めており、労働市場に本格的にコミットする「キャリア主婦」は4人に1人程度しかいません(図表1)。

「主に仕事」をしている主婦は、学校在学中の年齢層(15~19歳)を除くすべての年齢層において、30~40%前後であり、年齢層による変化はわずかしかみられません。つまり、労働市場に本格的にコミットするキャリア主婦は、いずれの年齢層においても、3人に1人程度しかいないのです。現在でも、日本の大半の主婦は、完全な専業主婦とパート主婦(準専業主婦)の間を行き来しているのです。

したがって、「働く主婦の人数が専業主婦より多いから、専業主婦が少数派になった」という結論を出すのはやや拙速でしょう。労働市場に本格的にコミットする、いわゆる「主に仕事」をしている主婦は、1970~80年代も今も変わらず少数派なのです。

不都合となった「専業主婦」モデル

一方、「専業主婦」モデルの下で個人と企業が相互利益を得られるような経済・雇用環境は、すでに過去の遺物になっています。少子高齢化が進み、労働力の不足に苦しむ日本経済にとって、「専業主婦」モデルは女性人材の浪費に他なりません。個人と家庭にとって、「専業主婦」モデルはかつてないほど経済的不自由と不安定を強いるものになっていると言えるでしょう。(中略)

専業主婦を支えられる30代男性は3人に1人

2015年時点で、夫婦と子ども2人の4人世帯における標準生計費は月額31万円程度です。標準生計費に、税と社会保険料などの固定支出が加わる(貯蓄ゼロと仮定します)と、専業主婦家庭ならば、夫は年間476万円を最低限稼ぐ必要があります。仮に夫が年間2000時間(常用労働者の平均労働時間に相当)就業する場合に、その時給が2380円以上になることが平均的な暮らしを送る条件となります〔詳細は、周燕飛(2017)「日本人の生活賃金」アジア成長研究所ワーキングペーパーNO.2017-15を参照〕。

ところが、最近の全国調査によれば、この収入基準をクリアしている男性世帯主は4割強しかありません。比較的若い年齢層に限ってみると、「専業主婦」モデルを支えるほどの稼得力(稼ぐ力)を持つ男性世帯主の割合は、20代では5人に1人、30代では3人に1人程度です。大学・大学院卒の高学歴者と正社員の男性世帯主は、収入状況の面で平均よりやや恵まれているものの、上記の収入基準をクリアできる者は、やはり全体の半数程度に過ぎません。

専業主婦世帯が中流の暮らしを維持するために必要な収入を稼げる男性世帯主が大きく減少したにもかかわらず、「専業主婦」モデルは健在です。その結果、専業主婦層内部での格差や貧困など、社会のひずみがますます拡大しているのです。

「貧しさの象徴」となった専業主婦

低収入層の専業主婦家庭における生活が厳しいものであることは想像に難くありません。(中略)

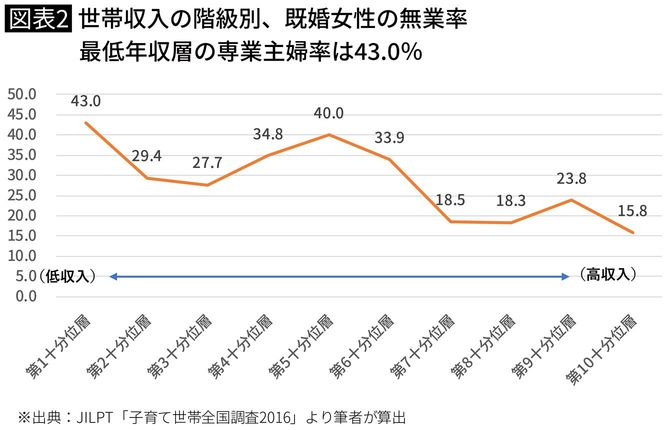

統計をみても、専業主婦率がもっとも高いのは、世帯収入のもっとも高い階層ではなく、収入のもっとも低い階層です。図表2は、夫婦双方の収入を含む世帯収入の階級別で妻の無業率を示しています。具体的には、子どものいる世帯を収入の高い順に並べ、およそ10等分して10個のグループを作り、それぞれのグループにおける妻の無業率を比べてみました。その結果、下位10%の収入グループ(第1十分位層)では専業主婦率が43%に達しています。一方、上位10%の収入グループ(第10十分位層)の専業主婦率は16%に止まっています。

この調査では全体の専業主婦率は28%であるため、専業主婦世帯が最下位収入層に多く、上位収入層(第7十分位層~第10十分位層)には少ないことがわかります。夫の稼ぎだけでは、専業主婦世帯は、最貧層になりやすく、高収入層への仲間入りが難しいという現状が窺えます。「専業主婦は裕福の象徴である」というイメージとは裏腹に、これは、「専業主婦は貧しさの象徴である」とも読み取れる調査結果です。

経済的困窮に喘ぎながらも専業主婦を選ぶ人たち

世帯年収が300万~400万円台、またはそれ以下の専業主婦家庭は、中流の暮らしはもはや期待できません。中流の暮らしを期待できない収入水準(世帯年収500万円未満)にある専業主婦世帯の割合は、調査年によってやや異なっているものの、おおむね3~4割前後の水準で推移しています。

言い換えれば、専業主婦の3人に1人は、経済的困窮に喘ぎながらも専業主婦でいることを自ら選んでいる、または余儀なくされていると考えられます。大阪市在住の裕子さん(仮名、2011年11月質問紙調査)もそうした経済的困窮下にある専業主婦の1人です。

「子ども手当を(4カ月ごとではなく)毎月受け取りたい」、36歳(年齢などはすべて調査当時、以下同)の裕子さんがアンケートに寄せたその要望から、彼女とその家族の火の車のような家計の事情の一端が窺えます。生活費の高い大都市に住みながらも、家族4人の生活は、夫の額面年収400万円に頼らざるをえません(JILPT 第1回「子育て世帯全国調査」の回答結果を基にした記述)。

親の持家に居候して住居費を切り詰めているものの、毎月の生活費を賄うのがやっとで、貯蓄がまったくできない状態だといいます。家族旅行の年間回数はゼロで、経済的に負担できないため、6歳と2歳の娘を習い事や学習塾に行かせることもできないとのことです。

「専業主婦」モデルに囚われる人々

今では経済的に苦しい暮らしを余儀なくされている裕子さんですが、専業主婦となる6年前までは、大学卒の夫とともに正社員として働き、暮らし向きは大変ゆとりがありました。それでも、正社員の職業キャリアの継続ではなく、「出産→退職して専業主婦に→3歳までは自宅保育→3歳~5歳に幼稚園を利用」という、伝統的な専業主婦コースを選んだ裕子さん。保育所の利用を申し込んだことは、これまでに一度もありません。いや、保育所を利用しながら働くことは、裕子さんのライフプランにはそもそも含まれていませんでした。

裕子さんの現状は、まさに「専業主婦」モデルに囚われている状態とも言えます。将来、2人の娘を4年制大学に通わせたいという計画は漠然とあるものの、教育費の貯蓄の見通しをまったく立てられていないのが現状です。子育てが一段落してから再就職することを希望しているものの、あくまでも家事の傍らでの仕事を希望しており、「通勤時間が短い」「土日祝日に休める」「就業時間の融通がきく」ことを、主要な就業条件として挙げています。しかし、このような理想に合致した職場は、果たして本当に見つけられるのでしょうか。

裕子さんのジレンマは、低収入「専業主婦」家庭の行き詰りを表す縮図のようなものです。彼女たちは、従来の「専業主婦」モデルに従いライフプランを立てていますが、現実はそのプランから遠ざかっていくばかりです。それにもかかわらず、現実を見据えてのライフプランの修正ができずにいる専業主婦は、大勢います。その1つの典型例が、「貧困専業主婦」なのです。

1975年中国生まれ。労働政策研究・研修機構(JILPT)主任研究員。大阪大学国際公共政策博士。専門は労働経済学・社会保障論。主な著書に『母子世帯のワーク・ライフと経済的自立』(第38回労働関係図書優秀賞、JILPT研究双書)等。