避けては通れない遺品整理

つい先日、数年ぶりに亡き祖母の家を訪れる機会があった。今は叔父が1人で暮らす住処だから、廃墟のように朽ち果てていることはないものの、男やもめにふさわしい散らかりっぷり。かれこれ数十年前(つまり祖母が生きていた頃から)からずっとそこに置かれたままのガラクタや、このまま一生使うことのなさそうな不用品が、あちこちに散見された。

現在の家主である叔父も、もう60代と決して若くはない。そう思うとドキリとした。もしや、後々このガラクタを整理することになるのは、自分なのではないか、と。

叔父には男兄弟がなく、家を継ぐ子もない。もしものことがあれば、さまざまな厄介事(と、あえて表現する)の処理担当としてお鉢が回ってくるのは、順当に言って筆者だろう。このたまりにたまった数十年分の不用品と向き合わなければならないときが、間違いなくやってくるのだ。

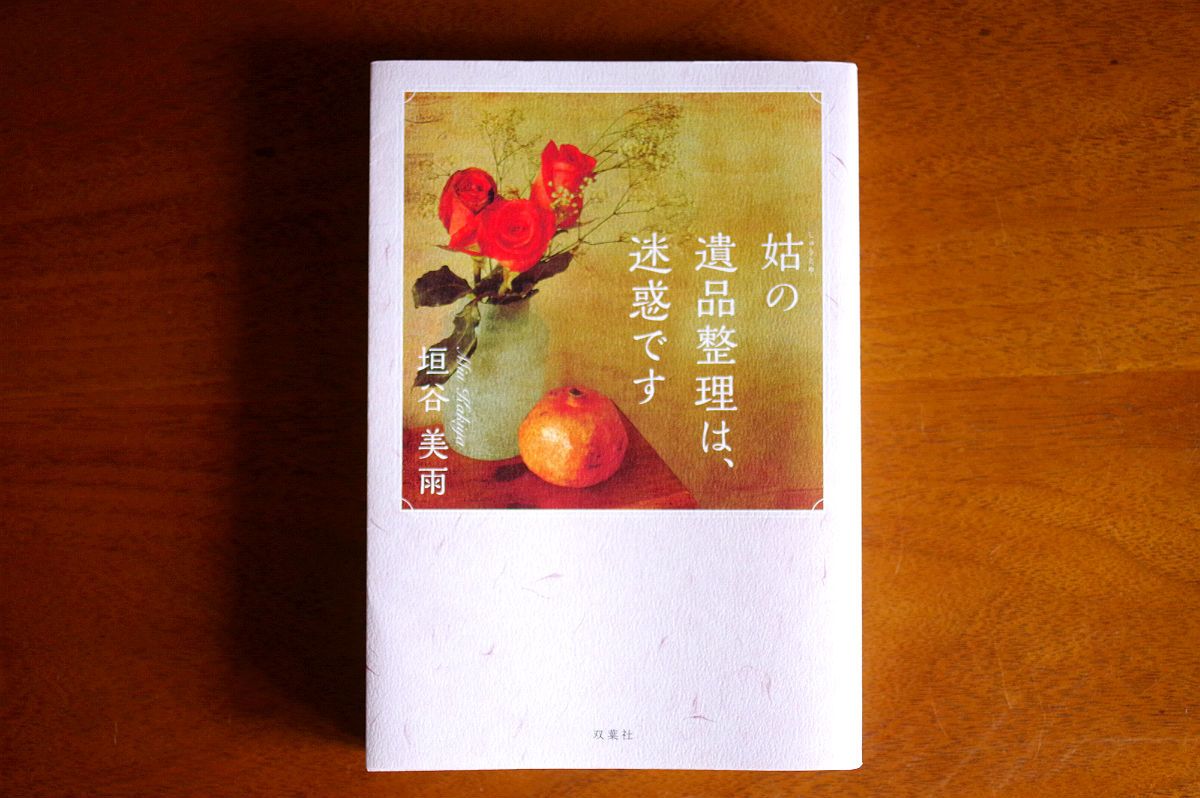

そこでふと思い出したのが、本作『姑の遺品整理は、迷惑です』である。この上なくストレートなタイトルはどことなくユーモラスだが、多くの人にとってひとごとではない現実をにじませる、一度耳にすれば忘れられない書名と言える。

膨大な遺品を前にした絶望感

物語は独り暮らしをしていた姑が亡くなった直後、嫁である望登子の視点で幕を開ける。

姑が住んでいた3DKのマンションを訪れた望登子は、ひとまず室内を見渡してがく然とする。居間にはテレビやオーディオラック、仏壇、さらに本がぎっしり詰まった大きな書棚が鎮座している。キッチンの冷蔵庫には、庫内が薄暗くなるほど食品がストックされ、野菜室には茶色く変色した萎びた野菜が残されたまま。さらに押し入れの天袋をのぞいて見れば、未使用のまま長く放置されていたと思われる陶器や壺などがわんさか――。

望登子はまだ姑の魂が部屋のどこかに漂っているのではないかと想像しながら、心の中でぼやき続ける。

「お義母さん、こちらの身にもなってくださいよ」

「永遠に使わないであろう物を置いておくなんて」

「一人暮らしなのに、どうしてこんなに傘がたくさんあるんです?」

マンションは賃貸物件であるから、まさしくタイム・イズ・マネー。一刻も早く解約しなければ、無駄な家賃を払い続けるはめになる。しかし、解約するにはこれらの遺品を余さず処分しなければならない。

自宅からこの郊外のマンションまでは、片道およそ1時間半。おまけにエレベーターがないため、4階の姑の部屋までは階段で上り下りしなければならない。ゴミ捨て場との往復だって一苦労だ。

つまりこれは、先の見えない苦行の始まりなのだった。

遺品整理を前に立ちふさがるいくつかの謎

こういう場合、専門の片付け業者に依頼するのも1つの手だろう。しかし、故人がそれなりの資産を遺したのであればともかく、2人の子供を私立大学にやった望登子の世帯には、金銭的なゆとりはない。夫は4年後に定年退職を控えているから、自分たちの老後の蓄えすら心もとない状況だ。

そんな背景をあらかた理解したところで、きっと読者諸氏は察するに違いない。本作がユーモア小説の皮を被った、迫真のシミュレーション小説であるということを。故人の生々しい生活の痕跡と残滓(ざんし)に立ち向かうというのがどういうことか、本作を通じて誰もが思い知らされるに違いない。

とにかく計画的に、できるだけ効率よく整理を進めなければならない。膨大な遺品を前に「安物買いの銭失い」と文句を言ったり、遺された靴のセンスをなじったり、姑に対して生前の鬱憤を晴らすかのように愚痴り続ける望登子。

そこでふと、何気なく手を伸ばした炬燵に、不自然な温もりが残っていることに彼女は気づく。誰もいないはずの部屋なのに、なぜ?

さらに人の良さそうな隣人女性から、姑からウサギを預かっているとの申し出が。まるまると太り、ぼろ切れのように汚れたウサギを前に、望登子は思わず疑心暗鬼になる。この隣人はもしや、事情を知らない自分をだまし、扱いに困ったペットを押し付けようとしているのではないか、と。

遺品整理の険しい道に、何やら不穏なムードが漂い始めた――。

「大切な思い出」との熾烈な戦い

本作がもともと「小説推理」に連載されていたことを踏まえれば、そうした思わぬ出来事の数々に、ミステリー的展開を期待するのは間違いではないのかもしれない。しかし読み進めるにつけ、この物語の真髄はやはり、遺品整理を通して得られるさまざまな気づきと発見にあると痛感させられる。

パートの合間にマンション通いを続け、悪戦苦闘する望登子の姿を見ていれば、誰しも自身の遺品(持ち物)に思いを巡らせることになるだろう。「いつか何かに使えるかもしれない」という品の数々が、後に家族を困らせる元凶となる可能性は高い。

そうでなくても遺品整理とは、「もったいない」という気持ちとの戦いだ。そして、さらに厄介なのが、「大切な思い出」に対する感情であることを、本作はリアルに教えてくれる。

ある日曜日、夫と共に遺品整理にマンションを訪れた望登子。しかし、姑の実子である夫は感傷を優先し、何でもかんでも残しておきたがる。これが遺品整理の大きな障壁になる。たとえば、押入れの段ボール箱の中から大量の給与明細を見つけたときのことだ。

「すげえなあ。親父が青森から上京したての初任給から40年分が取ってあるみたいだ」

経年でヨレヨレになった給与明細を見て、「思い出に少しは取っておいてもいい」と望登子は提案するが、夫は心外そうな顔をする。

「あのさあ、親父は一生懸命働いて俺やお袋を養ってくれたんだよ。青森から単身出てきて、そりゃあ苦労したと思うよ」

だからすべて捨てられないと言う夫。一事が万事この調子なのだから、これでは片付くわけがない。思わぬ“敵”の出現といったところだ。

想像もしていなかった姑の姿を知る

著者の垣谷美雨はここ数年、『老後の資金がありません』や『夫の墓には入りません』(ともに中公文庫)など、老後の問題をテーマとした作品で話題を集めている作家である。

時には高齢化社会を、時には婚姻制度を、シニア女性の等身大の視点でエンターテインしてきた著者自身も、義母の遺品整理を経験済み。その教訓から、自身も老後に向けて断捨離に余念がないようで、とくに重くてかさばる食器類については積極的に処分を進めていると、あるインタビューで語っている。

風刺の利いた作風だが、その明るい筆致は、人生の晩年に対する憂いを感じさせることはない。本作にしても最終的には、「備えあれば憂いなし」の精神で、気持ちよく終活に臨む心構えを教えてくれるようですらある。これこそが人気の秘訣だろう。

捨てても捨てても終わらない遺品の整理。しかし、その長い道程を行く過程では、思わぬ援軍を得たり、予想もしない姑の姿を知ることとなったり、当初は予想もしなかった出来事が次々と起こる。

それも当然。一個人の長い人生とは、たった1枚のレッテルで表現できるものではなく、遺品の数が示すように、膨大な履歴の集積なのだ。「嫁vs姑」の構図から見えていたものは、おそらくごく一部分にすぎない。読了後には、望登子と共に視野の広がりを実感する読者も多いのではないだろうか。

自身や家族の逝去後を想定する作業を、「縁起でもない」と遠ざけてはいけない。本作が与えてくれる勇気をもって、“そのとき”に備えよう。