“ワケあり”の葬儀で美空が見たものは?

世代的な問題なのか、最近ふとしたタイミングで、親の葬儀について想像を巡らせることがある。まだまだ故郷で元気に暮らしているのに縁起でもないと思いつつ、“その日”はいつか必ずやってくるし、確実に近づいてもいるはずだ。しかし、果たしてそのとき自分に何ができるかというと、これが実に心許ないのである。

そもそも葬儀というのは、風習や作法、マナーの面で何かと疑問が多いものである。訃報はいつでも唐突にもたらされ、当事者(遺族)でなくても感情の整理もつかないまま、突風のように進行するのが常。それでいて頻繁に訪れる機会でもないから、いざそのときが来ると、焼香ひとつをとってもまごついてしまいがち――。

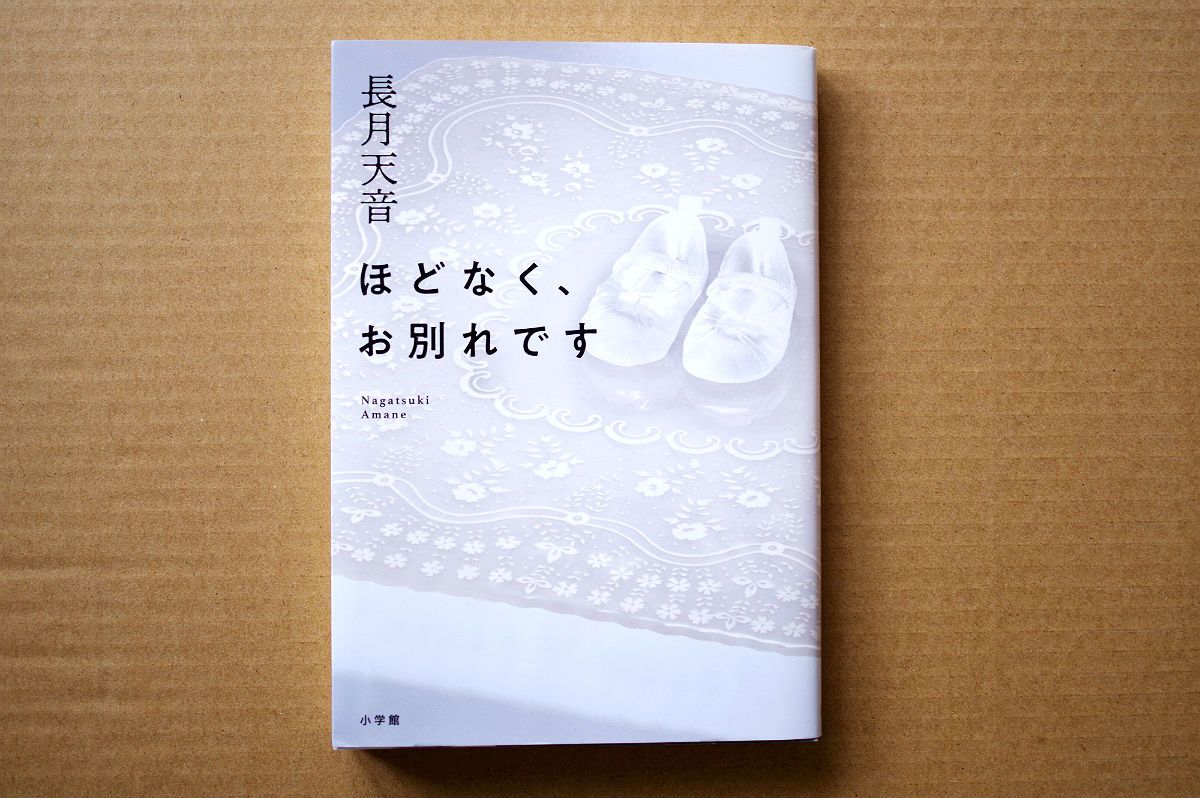

だからこそ、万人にとって関心事といえるこの分野。これからますます高齢化に拍車がかかることを踏まえれば、葬儀や斎場を舞台にした物語には一定のニーズがあるのではないかと常々思っていた。本作『ほどなく、お別れです』(小学館)は、そんな矢先に小学館文庫小説賞から飛び出した作品である。

大学4年生ながら就職活動に苦戦し、なかなか内定を得られずにいる清水美空には、自身が生まれる直前に逝去した姉がいた。名を美鳥というその姉は、いまも美空の傍らに寄り添っている。そのせいなのか、美空は時折、姉の姿を夢に見ることがあり、“気”に対して敏感な体質を持っていた。そう、端的にいえば美空は霊感が強いのだ。

そんな美空は、就活のために休んでいた葬儀場「坂東会館」でのアルバイトを、半年ぶりに再開することに。連戦連敗がつづく就活戦線からいったん距離を置くのが目的で、いわば気分転換のようなものだったが、そこで特別な事情のある葬儀を専門とするフリーの葬祭ディレクター、漆原と出会う。

やはり強い霊的能力を持つ友人の僧侶、里見の進言によって美空が持つ力を知った漆原は、自分が担当する“ワケあり”葬儀のサポート役として美空を見初め、2人のコンビが結成された。

つまり本作は男女ペアのバディものであり、葬儀場を舞台としたお仕事小説でもあるわけだ。

葬儀場を舞台に展開する「心」と「魂」の交流

漆原のパートナーとして、あるときはお腹の中に子供を抱えたまま不慮の事故で亡くなった妊婦の葬儀に、またあるときは、年端もいかないうちに命を落とした幼女の葬儀に立ち会うことになる美空。

そこには常に、美空と僧侶の里見にしか見えない故人の存在がある。そして、死してなお愛する家族への思いを託されることもあれば、自身の死を理解させ、天国へと送る説得を試みることもある。そこにはあるのは、決してオカルティックではない心と魂の交流だ。

物語を読み進めるうちに、つくづく葬儀場とは特異な空間であると実感させられる。遺族にとっては故人への思いに区切りをつける場でもあり、故人にとっては次のステージへ向かうための通過点でもあるこの儀式。両者に共通しているのは、そこで執り行われるのが、いずれも前へ進むために必要なセレモニーである点だ。生死の境に立ち会う中で、さまざまな事情、さまざまな感情に揉まれながら成長する美空の姿には、誰しも大きな共感の念を覚えるに違いない。

ほどなく、お別れです。できることなら耳になじませたくない葬儀場でのこの言葉だが、それは葬儀スタッフにおいても同様のようだ。物語内の1シーン、漆原が担当するやはり“ワケあり”の葬儀の場。棺の中に眠る変わり果てた娘の姿に言葉を失う父親の姿を見て、美空は心の中でこう語っている。

「おそらく、何度経験してもこの情景に慣れることはないだろう。いや、慣れてはいけない気がする。他人の悲しみとして受け流すようになってはいけないのだ」

この生々しい心の声は、著者のそれでもあるのだろう。第19回小学館文庫小説賞受賞者として世に出た長月天音は、自身も美空と同様に、大学時代に葬儀場でのアルバイトを経験したことを明かしている。葬儀場の舞台裏に関する細かな描写を見れば、さもありなんといったところだが、それ以上に印象的なのは、著者自身もまた、伴侶との死別を経験している点だ。

「別れ」の物語から得られる感動と勇気

6年に及ぶ闘病生活に寄り添い、死別から2年もの歳月をかけて書き上げられた本作。その体験から得たものを、物語として昇華したいという思いは、本作の端々から感じられる。しかしそれは決して鬼気迫る感情ではなく、辛苦の時期を乗り越え、そして得たものをわかち合いたいという、あたたかなモチベーションに思える。

この物語を単なる感動譚にくくるのは容易である。湧き出る感情を抑え込むことなく、ひとしきり泣くのもいいだろう。しかし、これから何度でも訪れるであろう悲しい別れに備えて、一抹の勇気を受け取ることができたというのが、筆者の率直な感想だ。

次またあの厳かな儀式の場に身を置くことになったとき、これまでの自分とは違った感情を持つかもしれない。本作は清涼な読後感とともに、そんな気持ちにさせてくれる作品だ。

就活に挫折気味の美空だが、おそらくは大方の読者の期待の通り、漆原とのパートナーシップを経るうちに、葬儀場での仕事を本職にしたいとの意欲を増していく。「あのとき、ああしてあげればよかった」という後悔の念に塗れていた遺族たちが、葬儀を終えた後には、「素晴らしい式でお見送りできた」と晴れやかな顔で語る様子に何度もふれるうち、彼女がこの世界に大きな意義とやりがいを見いだしたのは想像に難くない。

こうなると、発売直後から大反響を得ているという本作だけに、今後の続編展開にも期待が持てるというものだ。冷徹な仕事人間タイプの漆原と、故人の魂に寄り添うことのできる美空のコンビが今後、どのような“ワケあり”葬儀に遭遇し、どのような故人と接するのか。また、明るい僧侶・里見や「坂東会館」の仲間たちが織りなすにぎやかな光景を、もっともっと見ていたい。

「ほどなく、お別れです」。これがじつは新たな出発の言葉でもあることを、ぜひじっくりとかみしめていただきたい。