※本稿は「プレジデントウーマン」(2017年12月号)の記事を再編集したものです。

母と一緒に練習することが、楽しくて仕方なかった

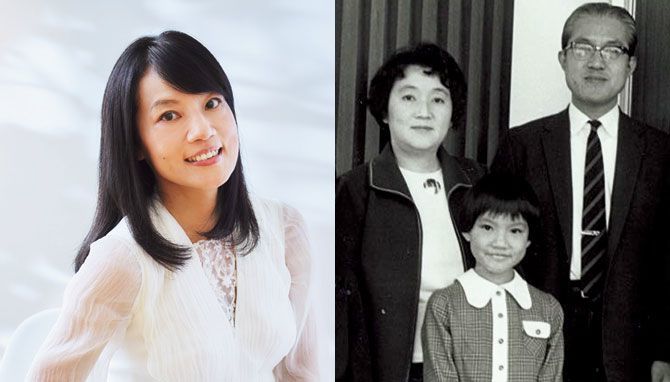

母は死ぬまで「時代が時代なら手に職をつけて働きたかった」と言っていました。子どもの頃の夢は文筆家になること。でも、戦争に翻弄(ほんろう)され、やりたいことを思うようにできなかったんですね。だから、子どもに夢を託したんじゃないでしょうか。夢を託すといっても、「こうしなさい」と強いるのではなく、子どもの才能を見極め、とことん伸ばしてくれたんです。導き方がとても上手なんですね。

家族の中で、最初にバイオリンを始めたのは2人の兄。それに影響されて私もバイオリンを始めたのですが、私も兄たちも母に「練習しなさい」と言われたことは1度もありません。兄たちは大きくなるにつれて、ドラムやギターなどに興味を移してバイオリンをやめてしまいましたが、続けるにしてもやめるにしても、常に子どもの気持ちを尊重してくれました。私は、バイオリンが楽しくて仕方がなかったし、なんといっても母との練習が楽しかったからバイオリンをやめる気はまったくありませんでした。

母はバイオリンを弾けないし、音楽を学んだこともないのですが、「モーツァルトのフレーズはこうだ」「バッハのイメージはこう」と、歌ったり踊ったりして、体全体で曲のイメージを表現する、ユニークでアイディアあふれる方法でバイオリンの練習を一緒にしてくれたんです。その様子が滑稽でおかしくて、笑い転げて練習にならないほど(笑)。バイオリンが好きだったし、母との練習がとても楽しかったから、私はどんどんバイオリンにのめり込んでいきました。

母は子ども3人と遊ぶときもそう。母というより、3人のリーダーのようでした。いえ、リーダーというよりガキ大将。「お母ちゃまについていけば、何か楽しいことがあるぞ!」とワクワクしていました。母と過ごす時間はいつもそんなふうで、今思えば、母は結婚前からYMCA(キリスト教精神に基づき、青年の教育・福祉を担うボランティア団体)のリーダーをしていたので、その経験ゆえかも。子どもたちをまとめるのがとても上手でしたからね。私もYMCAに参加していたので、何人ものリーダーを見てきましたが、母のリーダーシップはピカイチ。きょうだいげんかの仲裁も上手で、「誰か1人がよくてもダメ。誰か1人が成功しても皆の成功じゃない」と、公平に言い聞かせていましたからね。

夢をあきらめ、研究者に。結婚を機に専業主婦に

母は、1926年(大正15年)、18代続いた医者の家系に5人きょうだいの次女として生まれました。母の両親、私たちの祖父母は母が生まれる前、ヨーロッパへ留学していたこともあり、母は幼い頃から朝はコーヒーとトーストを食べるような西洋風の生活をしていたようです。生家は決して裕福ではありませんでしたが、ヨーロッパから持ち帰ったピアノがあって、母は幼い頃、このピアノを弾くのがとても好きだったと話していました。

でも、青春時代に戦争を経験。19歳で終戦を迎え、大切にしていたピアノは没収され、家族を支えるため、戦後も自分の好きに生きることはかなわなかったんですね。そんなとき、エリザベス・サンダース・ホームの澤田美喜さんを知り、戦災孤児のケアに夢中になったようです。YMCAのボランティアリーダーも経験し、ガキ大将のようなリーダーシップを身につけたんでしょう。

その後、時代が落ち着き、やっと自分の道を切り開く余裕が生まれたのですが、文筆家という夢ではなく、祖父が医化学者だったこともあり、新制大学で学び直し、企業内研究所で抗生物質の研究に携わるようになったんです。その時点で母は結婚する気はなかったそうです。でも、知人の紹介で学者の父と知り合い、父の人となりや研究に対する思いに共感し、結婚を決意。母31歳、父35歳ですから2人ともに晩婚ですよね。そして、長兄の博、次兄の明、長女の私が生まれました。

母は、父から子どもたちの教育をすべて任されているから、私の好きなようにするんだと豪語してましたけど、2人が共通して言っていたのは、「何事も必死になってやれ」ということ。勉強でも何でも中途半端なことをしていると「必死じゃない!」と叱責(しっせき)されるんです。

子どもなりに「一生懸命やってるじゃない!」と反抗するんですけど、母はガキ大将みたいな態度と言い回しで「必死になるということは、必ず死ぬということよ。あなたはまだ死んでないじゃない」と言ってくるんです。反論する気にもなりませんよ。子どもの口げんかみたいでしょ(笑)。

でも、そう言い放つぶん、私たちがやりたいことは全力で応援してくれましたし、常に子どもを信じて見守ってくれました。あるとき、次兄が学校をサボっているのがバレ、停学処分になったのですが、母は喪服を着て、「うちの息子は悪くない。悪いことをするためにサボったんじゃない」と、校長先生の元へ抗議に行ったんです。ガキ大将のような母でしたが、母の言動は強い愛情に裏打ちされたものでした。

母の才能にジェラシーを感じ、反発した思春期

でも、私は年頃になると母に強く反発するようになりました。私には私なりの思いがあって、母には母の理想がある……。10代後半は母との関係がとてもギクシャクしていました。母にとっては、私が自分の手から離れていく寂しさもあったんでしょうね。

ただ、今思うと思春期の反発心というだけでなく、母の才能へのジェラシーも多分にあったんだと思います。私が何か曲を弾いていて、いま一歩その曲の奥深い部分に到達できずに悩んでいると、母がヒントを出してくれるんです。深く考えたうえでのヒントではなく、ただのひらめきなんですが、これが核心をついているんです。後で「こう言ったよね?」と聞き返しても、「あら、私、そんなこと言ったかしら」と覚えていないんです。

学んで培ったものではなく、母の感性は天性のもの。母の鋭い感性を感じているのは私だけではありません。日本画家の長兄の絵を見てサラリと感想を言うのですが、長兄にしてみたら「それを言われてしまったか」と、ギクッとするようなことを口にするんです。作曲家の次兄の曲を聴いたときも、精神的な部分をズバリと指摘したり……。母は、葉っぱが一枚落ちただけで何かを感じることができる人なんですね。

でも、芸術家ならその感性がなければ本物の芸術家とはいえません。どこでその感性を身につけたのか不思議でならないのですが、もう母の血の中にあるものと認めるしかありませんでした。千住家の三きょうだいは全員芸術の道に進みましたが、千住家で一番芸術的感性が優れているのは母だと、兄たちと常々話しています。

私は母と正反対の生き方。手に職を持ち、ひたすら技を磨いている。一方、母は結婚でキャリアを中断し、専業主婦として3人の子どもを育て上げました。私は女性が仕事をすることが特別なことだとは思いません。母は専業主婦という仕事を立派に成し遂げました。

仕事をしていてもいなくても、皆、それぞれの立場で人生をかけた仕事を必死に行っているんだと思います。自分がやっていることに誇りを持って、必死に取り組む。それこそが自分を磨くことになるのだと思います。

1962年、東京都出身。2歳半からバイオリンを始め、11歳で全日本学生音楽コンクール小学生の部優勝。12歳でプロデビュー。15歳で日本音楽コンクールに最年少優勝。以後、ソリストとして第一線で活躍中。『ヴァイオリニストは音になる』(時事通信社)など著書多数。