“愛娘との外出”が続く今上天皇

日本全国には娘を持つ男親が多くいるわけだが、今やその垂涎の的になっているのが今上天皇である。なにしろ、娘である愛子内親王と2人だけの外出が続いているからである。

娘というものは、大学生になり、さらに社会人にでもなっていけば、彼氏とのデートに夢中になり、男親の相手などしてくれなくなる。私もその一人だが、娘の成長ぶりを嬉しく思う反面、それはかなり寂しいことである。

昨年の暮れ、大学4年生の娘と歌舞伎座で、彼女の贔屓の役者の舞台を見る機会があった。その後、娘が「バー」というものを体験したいというので、奮発し、帝国ホテルの「オールドインペリアルバー」につれていったが、それ以来、彼氏ができたこともあり、そんな機会は1年近くめぐってきていない。

ところが、今上天皇と愛子内親王は、最近、2人だけの外出が目立って増えてきているのである。

「お忍び」で東京都内のホテルも訪問

今年最初は5月29日のことで、東京オペラシティのコンサートホールを訪れ、ウィーン少年合唱団の公演を2人で鑑賞している。同合唱団のコンサートに臨席するのは天皇一家にとって恒例になっており、23年には一家で訪れている。それは17年以来のことだったが、19年には天皇夫妻だけだった。

開演前、天皇と愛子内親王は、観客に笑顔で手を振って応じ、童謡の「ふるさと」が披露されたときには、観客と一緒に口ずさんでいたという。ウィーン少年合唱団は「天使の歌声」とも評されるが、今上天皇にとって娘とその声に耳を傾けることは、それこそ天国にいるような心持ちだったのではないだろうか。

次いで9月27日の午後、2人は東京都内のホテルを訪れ、動物愛護に関するフォーラムに「お忍び」で出席している。

お忍びの前身になるのが「微行」で、それは天皇や上皇が簡素な服装で身分を隠し、庶民の暮らしぶりを視察することを意味していた。現代のお忍びは、公務ではない私的な外出を意味する。お忍びの警備は公務と同様に厳重だが、それはなるべく人目につかないような形で行われる。

天皇一家が動物愛護に力を入れていることはよく知られており、これまでは一家でフォーラムに臨んでいた。天皇と愛子内親王2人というのは初めてだった。

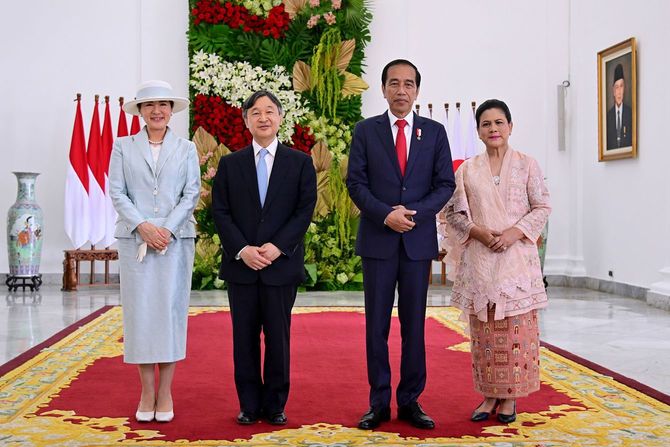

![秋季雅楽演奏会の鑑賞に臨まれる天皇陛下と長女愛子さま=2025年10月26日、皇居・宮内庁楽部[代表撮影]](/mwimgs/0/a/670/img_0a494d8b0ef9b30caaaa59f465b6cf4d530848.jpg)

秋の宵に訪れた父と娘の母校の特別展

それから1カ月も経たない10月19日の夕方、今上天皇と愛子内親王は、2人にとっては母校でもある学習院大学を私的に訪問し、霞会館記念学習院ミュージアムで行われている特別展「貞明皇后と華族」を鑑賞した。貞明皇后は、大正天皇の后であり、昭和天皇をはじめとする四兄弟の生母にあたる。

特別展では、皇后の足跡をたどるとともに、皇室と親密な関係にあった旧華族や、出家した女性皇族が入った尼門跡寺院などに下げ渡された品々が展示されている。無料の展示は11月22日まで続く。

さらに、19日から1週間も経っていない同月26日に、天皇と愛子内親王は、皇居で開かれた秋季雅楽演奏会を鑑賞している。雅楽は日本の古典音楽であり、奈良時代にさかのぼるものだが、現在では宮内庁式部職楽部に伝わっている。

今回の演奏会では「久米舞」が披露された。久米舞は、軍事氏族の一つだった久米氏が舞ったものである。日本神話では、神武天皇の東征において、長髄彦などの強敵を倒した際に久米歌がうたわれたとされる。久米舞は、この久米歌に舞をつけたものである。

おそろいのコーディネイトでの雅楽鑑賞

久米舞は、752年に行われた東大寺の大仏開眼供養会でも披露され、天皇の代替わりの儀式である大嘗祭でも奏される。したがって、今上天皇には自らの大嘗祭以来のことで、「素晴らしかったです」という感想を述べたという。

愛子内親王のほうは、「久米舞は初めてです」と語っていた。その言葉が示しているように、愛子内親王はこれまで雅楽の鑑賞をくり返してきている。今年の春にも、単独で鑑賞に臨んでいる。

10月26日の鑑賞会で、愛子内親王は7回続けてそれに臨んだことになった。天皇と2人というのも4回目である。愛子内親王が大学で古典文学を研究したことが、そこに影響しているのかもしれないが、今回は、淡いクリームイエローのドレスで、天皇はイエローのネクタイ姿とおそろいであった。

このように最近は、天皇と愛子内親王が2人だけで外出する機会が目立つようになってきた。そこには、雅子皇后の体調の問題が関係しているものとも考えられる。以前は一家で、ないしは天皇夫妻でというかたちでの外出が多かったからである。

“後継者お披露目”の可能性

しかし、2人での外出が目立つようになったのは、それだけのことなのだろうか。妄想をたくましくしてみるならば、考えられることはある。

一つは密かな見合いの場を用意した可能性である。愛子内親王は大学卒業後、日本赤十字社で常勤嘱託職員として働いてはいるものの、限られた人としか接しておらず、結婚相手にめぐりあう機会に恵まれているとは言えない。

そこで天皇が、ふさわしいと思える相手を雅楽鑑賞会に呼び、面識になる下準備をしているというものである。もし、その相手も雅楽に関心があるというのであれば、格好のカップルになるであろう。

もう一つは、後継者のお披露目の可能性である。これは、海の向こうの最高権力者が最近行っていることである。今上天皇が、意識してそれを行っているとしたら、愛子内親王の天皇即位を望んでいるということになる。だが、そうなると、それは政治問題になるので、表立ってその意図が語られることはないであろう。

日本史上唯一の女性皇太子

現状では、筑波大学に進学し、成年式を終えたばかりの秋篠宮家の悠仁親王が次の天皇に即位することが有力だが、今上天皇にとっては甥である。

どのような場であろうと、天皇が甥の親王と2人で行動することは考えにくい。そこに現在の制度の不備が示されているとも言えるが、時代を古代にさかのぼるのであれば、天皇が直系の愛子内親王を皇太子に立てることも十分にあり得た。

実際、その実例がある。

それは、拙著『日本人にとって皇室とは何か』(プレジデント社)でも触れたが、第45代の聖武天皇は、自らの娘であった阿倍内親王を皇太子に立てている。女性が皇太子になった歴代で唯一の事例だが、阿倍内親王は第46代の孝謙天皇として即位している。その後、いったんは譲位して太上天皇となり、6親等も離れた淳仁天皇が即位することになる。だが、治世のやり方に不満を抱くようになって淳仁天皇を廃位し、自ら第48代の称徳天皇として重祚している。

そこには、天皇に即位するにふさわしい親王が見当たらなかったという事情が関係しているが、孝謙・称徳天皇が父親に共感できる部分を持っていたことも大きかった。

聖武天皇を想起させる今上天皇の姿

聖武天皇は、東大寺の大仏建立を発願したように、仏教を熱心に信仰していた。日本で最初に「勝満」という戒名を授かったのも聖武天皇である。光明皇后も福祉事業に熱心だったことで知られるが、それも夫と同様に仏教を篤く信仰し、困っている人間を助けようという菩薩道の実践に力を入れたからである。

孝謙・称徳天皇は、道鏡との関係が言われるが、専門家の研究によれば、彼女には、仏法に深く通じている人間が天皇に即位すべきだという独特の考え方があったという。仏教に傾倒したことは両親の影響であり、聖武天皇としても、その面で娘が天皇に即位することがふさわしいと考えたのである。

今上天皇に同様の思いがあったとしても不思議ではない。

現在の制度においては、いくら天皇が強く望んだとしても、娘を皇太子に立て、天皇に即位させるわけにはいかない。だが、昔はそれが可能であり、実際、江戸時代にもその実例があった。

事件となった江戸時代の皇位継承

それが第108代の後水尾天皇の場合である。その在位期間は1611年から1629年になるが、それは徳川幕府が成立して間もない時期にあたり、幕府は15年に「禁中並公家諸法度」を発し、朝廷に対する規制を強めていた。

そのため、両者は衝突することが少なくなかった。それが表面化したのが、1627年の「紫衣事件」だった。紫衣とは高僧に対して朝廷が与えるものだったが、幕府はそれを自分たちの管轄下におこうとした。後水尾天皇はそれに逆らって、幕府に相談しないまま十数人の高僧に紫衣を着用する勅許を与えた。当然それは大事件となった。

さらに、第3代将軍徳川家光の乳母であった春日局が無位無官のまま参内して天盃を賜るという「金杯事件」も起こる。それは天皇の権威を失墜させることになる。

そこで後水尾天皇は、幕府の所業に耐えかね、幕府に通知もしないまま、勝手に次女であった興子内親王に譲位してしまったのである。それを知る者は、一人の腹心だけだった。内親王は第109代の明正天皇として即位している。

この時、興子内親王はわずか7歳であり、後水尾上皇が院政を敷くことになる。ただ、いきなりの譲位は、朝廷と幕府の関係を大きく損なうこととなった。だが、その時代は天皇が自らの後継者を決める権限を持っていたことになる。幕府も譲位を覆すことはできなかった。

愛子天皇待望論は高まっていくだろう

さて、現代である。

悠仁親王のほうは、成年式を終えた後、公務にも携わり、その言動がさまざまな形で報道された。しかし、筑波大学の授業が始まって以降は、公の場に姿を現すことはなくなった。その間に、今上天皇と愛子内親王の仲睦まじい姿が頻繁に伝えられるようになったのである。

愛子内親王が結婚ということになれば、そうしたこともなくなるであろう。しかしそれがいつのことになるのか、今のところまったく予想できない。天皇としては、今の時期を楽しんでいるのかもしれない。

だが、2人での外出がくり返されれば、愛子天皇待望論がさらに高まっていくのは間違いない。もし天皇に後継者を選ぶ権限があったら、いったい誰を選ぶだろうか。それが明かされることはないが、興味の尽きないところである。