※本稿は、池田雅之『小泉八雲 今、日本人に伝えたいこと』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。

日本が西洋化した時代に西洋からやってきた

日本がまさに西洋化の波に吞み込まれつつあった明治時代――。失われゆく古きよき日本の心を、独特な感性と偏見のない公平な視座をもって、克明に書き記し続けたアイルランドとギリシャの血を引く小泉八雲(1850〜1904)。その波瀾に満ちた生涯と今を生きる私たちに遺したメッセージとはどのようなものだったのでしょうか。

小泉八雲は、イギリス人ラフカディオ・ハーンとして1890年4月4日、39歳の時に来日し、その6年後に日本に帰化、54年の生涯を日本人として終えた文学者・教育者です。

「耳なし芳一」や「雪女」などを収めた『怪談』の作者として、ご存じの方も多いことでしょう。しかし、八雲はそれだけでなく、紀行文やエッセイ、評論などを通じて、西洋化の波に吞み込まれる直前の、慎ましく誠実な日本人の暮らしぶり、暮らしに息づく信仰心、美しい自然などを克明に私たちに書き残してくれた作家です。

外国人だった八雲の目をとおして描かれる日本を知ることで、今一度、日本文化とは何か、また日本人とは何かを見つめ直すことができるように思います。

そして、さまざまな文化的背景をもっていた八雲は、異文化に対して柔らかく公平な、独特な視点をもっていました。そのような視点は、世界各地でさまざまな文化・文明間の対立が起きている現代社会において、極めて示唆に富むものといえるでしょう。

独自の異文化理解を培った出自と生い立ち

八雲は1850年、アイルランド人の父チャールズ・ブッシュ・ハーンとギリシャ人の母ローザ・アントニア・カシマチの間に、ギリシャのレフカダ島で生まれました。

その後まもなく、軍医であった父チャールズは西インド諸島に赴任し、八雲は母ローザとともにアイルランドのダブリンに移住します。

八雲が3歳の時に父は戻ってきますが、母ローザへの愛はすでに冷めていました。母も異国の生活に馴染めなかったのか、神経の病を発症して、故郷のギリシャに帰ってしまいます。以後、4歳の八雲は二度と母ローザに会うことはありませんでした。

そして、昔の恋人と再婚した父も、八雲をダブリンに残したままインドに赴任し、病死してしまいます。

こうして八雲は幼くして、天涯孤独の人生を歩み始めます。

幼くして天涯孤独、16歳で左目を失明した

ダブリンに住む大叔母サラ・ブレナンに引き取られることになった八雲は、1863年、13歳でイギリス北東部、ダラム市近郊のカトリック神学校、ウショー・カレッジに入学します。八雲の回想によれば、ここで非常に退屈で、厳格なカトリック教育を受けたようです。

しかも、16歳の時にグラウンドの遊具で左目を強打し、失明するという不幸に見舞われます。八雲はウショー・カレッジの生活を通じてキリスト教への反発を強め、また家庭が崩壊してしまったこともあって、自分はこの世界に居場所がないという自覚を深めていきました。

とはいえ、古くは多神教世界だったアイルランドとギリシャの血を引く出自ですので、一神教であるキリスト教への反発が、かえって他の異文化に偏見をもたずに公平に見ていこうとする異文化理解の方法を形づくったのは確かといえます。

そして、19歳になった八雲は、単身アメリカへと渡ります。大叔母の遺産を騙し取られ、食い詰めてのアメリカ行きでした。

数年間は、さまざまな職種を転々とするどん底の生活を余儀なくされますが、それでも図書館などで読書をし、自己研鑽を怠らなかった八雲は、アメリカ社会の辛酸を舐め尽くしながらも、ようやくジャーナリズムの世界に活路を見出します。

そんな八雲が、のちになぜ日本にやってくることになったのでしょうか。その最も大きな理由の一つは、1889年頃、当時東京帝国大学で教鞭を執っていたイギリスの言語学者バジル・ホール・チェンバレンが英訳した『古事記』を知人から借りて読んだことだと伝えられています。八雲はこの『古事記』に大いに感銘を受けたのでした。

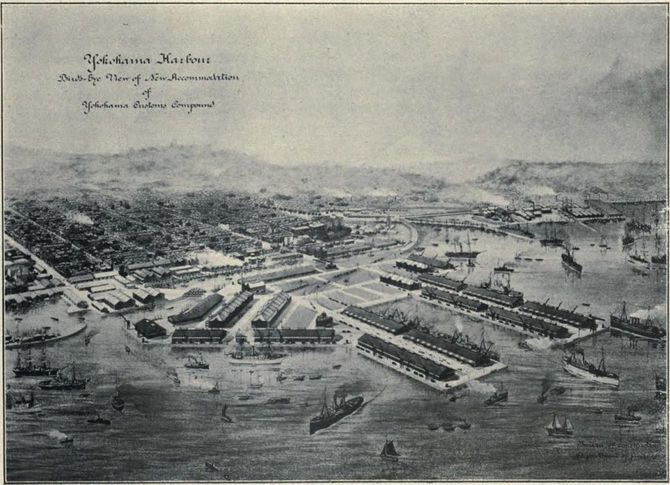

日本に関心を深めていった八雲は、アメリカの雑誌社の特派員として日本に行く機会を掴み、1890年、バンクーバーから船に乗って横浜港へと向かうのです。

八雲はあこがれの日本にユートピアを見た

八雲がバンクーバーを出航して横浜港に到着したのは、1890年(明治23)の4月4日のことでした。桜がほころび始めた春、空は晴れ上がり、無数の鷗が船の周りを飛び交い、遠くには美しい富士山が見えたといわれています。八雲は初めて見た日本の印象を「日本への冬の旅」のなかで次のように描いています。

――すべてが心地よく見慣れぬものではあるが、強引なものは何もない。これは夢の持つ鮮やかさ、柔らかさというものだ!

『日本の面影』に記された横浜や松江の印象

この文章から、八雲は横浜に上陸してすぐ、まさに日本との決定的な出会いを果たしたことが伝わってきます。また同時に、親しい友人に宛て、「ここは、私の霊がすでに一千年もいる所のような気がします」と、のちに日本が終の住処となる八雲の運命を暗示するかのような手紙も書き送っています。

早朝の横浜港に到着した八雲は、早速、人力車で横浜の街を巡ります。その印象を記録したのが、『日本の面影』の「東洋の第一日目」という作品です。八雲はとりわけ、車夫や街ゆく人びとの眼差しに“驚くほどの優しさ”を感じ、次のようにその感動を綴っています。

おそらく、近代化された競争社会のイギリスやアメリカで、人生のさまざまな苦労を経験した八雲にとって、人びとの眼差しも自然も時間の流れも穏やかな日本は、一つのユートピア(理想郷)のように映ったことでしょう。

また、日本の本当のよさは庶民のなかにあるといい、日本人の並外れた善良さ、辛抱強さ、素朴な心などを称賛しています。

松江に到着した八雲が、旅館で迎えた朝

5カ月余り横浜に滞在した八雲は、1890年8月末、チェンバレンの仲介で英語教師の職を得て、島根県の松江に赴任します。

片目が不自由だったことと関係していると思われますが、八雲の作品には、「耳の文芸」といわれるほど聴覚で捉え、記述したものが多く見られます。

これは八雲が日本文化を理解する時に、日本語が読めなかったせいもありますが、音や声をとおして、全身全霊でその本質にアプローチしていたことの表れだといえるでしょう。

その一例を、『日本の面影』の「神々の国の首都」という作品から見てみましょう。

「神々の国の首都」は、松江に到着した八雲が、旅館・富田屋で迎えた朝の印象記から始まります。「神々の国の首都」とは松江を指しています。その冒頭は、「松江の一日は、寝ている私の耳の下から、ゆっくりと大きく脈打つ脈拍のように、ズシンズシンと響いてくる大きな振動で始まる」と、音の描写から始まっています。

一定のリズムで杵が臼を打ちつけるその鈍い音は、日本の暮らしの中で、最も哀感を誘う音ではないだろうか。この音こそ、まさにこの国の鼓動そのものといってよい。

全身全霊で日本文化を受け止めた

米は太古の昔から日本人の主食であり、日本人の食生活と文化の根幹にあるものです。その米を搗く音を日本の鼓動そのものだと捉えたこの一節は、日本文化の本質に迫っていく八雲の聴覚的な想像力の見事な一例だといえます。

また、八雲の異文化理解のもう一つの特徴は、日本人に接する時に表れています。相手の立場に立って、公平にその意味や文化的背景を理解しようとする姿勢だと思われます。その姿勢がよく伝わってくるのが、日本人の微笑の謎をテーマにした「日本人の微笑」という作品です。

当時の西洋人にとって、日本人がいつも微笑というか、にたにた笑いを浮かべているのは、不可解だったようです。八雲自身も初めは、例えばわが子を亡くした日本人女性が、そのことを微笑しながら話したりするのを理解できなかったといっていますが、日本の生活に馴染み、その微笑の意味するところを理解した後は、彼女の思いをこう代弁しています。

日本人特有のあいまいな笑みの意味を考察

そのように八雲は、日本人の微笑は自己を抑制し、己に打ち克った者にこそ幸せは訪れるという日本人の道徳観を象徴しているのだ、と述べているのです。

そして、日本人の微笑を理解するためには、西洋人としての自分の見方や価値観をいったん脇に置き、「あるがままの庶民の生活に目を向けること」が大切だとも説いているのです。このような八雲の他者理解の仕方は、今現代人には最も必要とされる人への向き合い方ではないでしょうか。