※本稿は、池田雅之『小泉八雲 今、日本人に伝えたいこと』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。

オハイオ州で新聞記者として文才を発揮

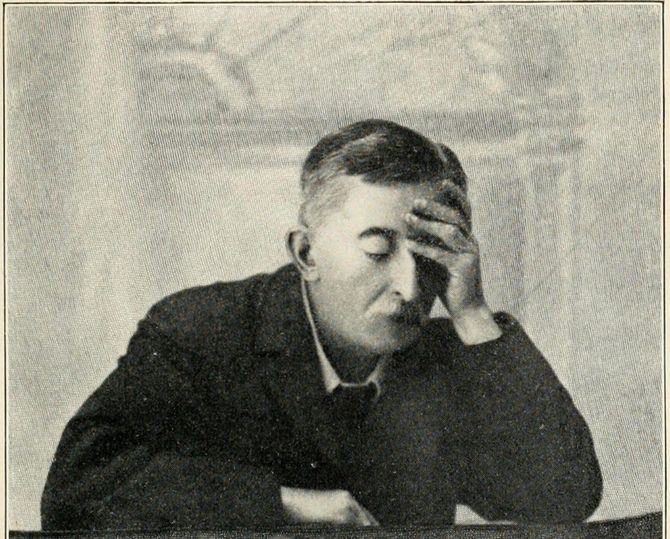

小泉八雲は20年近いアメリカ時代のほとんどを新聞記者として過ごしました。

彼の54年間の生涯を辿ってみると、大きく3つの時代に分けられます。

第1期は誕生から19歳(1850〜69)までのヨーロッパ時代(ギリシャ、アイルランド、イギリス)。

第2期は19歳から39歳(1869〜89)までのアメリカ時代(シンシナティ、ニューオリンズ、マルティニーク、フィラデルフィア、ニューヨーク)。

第3期は40歳から亡くなる54歳(1890〜1904)までの日本時代(横浜、松江、熊本、神戸、東京)です。

こうして世界を転々とした八雲の生涯を俯瞰してみると、とりわけ1869年(明治2)から1877年(明治10)までのオハイオ州シンシナティ時代は、のちに作家として立つ素地が作られた時期として重要な意味をもっています。この時代は、八雲がセンセーショナル・ルポライターとして、ジャーナリズムの世界で頭角を現しただけでなく、日本時代の晩年の『怪談』にも通ずる怪奇的なもの、ゴーストリィなものを扱う文章家としても、いち早く文名を高めた時期といってよいでしょう。

「獣のごときシンシナティ」と罵倒したが…

「獣のごときシンシナティ」とは、シンシナティ時代に八雲が父親のように慕った印刷業者ヘンリー・ワトキンに宛てた手紙の1句です。シンシナティへの悪罵といってよいでしょう。八雲は1869年、19歳の夏に、単身リバプール港から移民船に乗り、ニューヨークに到着したと伝えられています。それから、ニューヨークから移民列車に乗り継ぎ、5日間をかけてシンシナティに向かいました。しかしシンシナティでは、頼るべき縁者からも裏切られ、アイルランドからの遺産も受け取れず、ロンドン時代と同様、再び天涯孤独の身となってしまいました。

シンシナティ到着時は、八雲は宿屋の給仕、電報配達、煙突掃除、屑集めなど三十数種の職を転々としました。飢えと窮乏をしのぐ日々でした。しかしながら、社会的底辺であえぐような過酷な生活体験をしたことが、のちのセンセーショナル・ルポライターとして、ひいてはゴシックロマン風の怪奇ものを得意とする文筆家として、一家を成すための素地となったと考えられます。

残忍な「殺人事件」取材記事で人気を呼ぶ

八雲はこの都会を「獣のごときシンシナティ」あるいは「実利一辺倒の豚肉詰めのシンシナティ」(『アメリカ雑録』)と悪態をつきながらも、薄汚く悪臭の漂うこの都会でみずからの活路を見つけようとあがいていました。

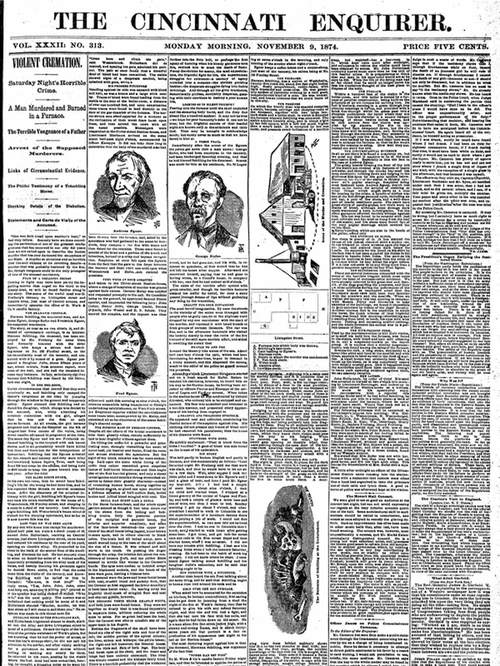

アメリカに着いてから5年後の1874年に、転機が訪れました。八雲24歳の時でした。詩人テニスンの「王の牧歌」について書いた八雲の持ち込み原稿が、「シンシナティ・インクワイヤラー」紙の主筆ジョン・A・コカリルの目に止まり、同紙の定期的な寄稿者となることができたのです。

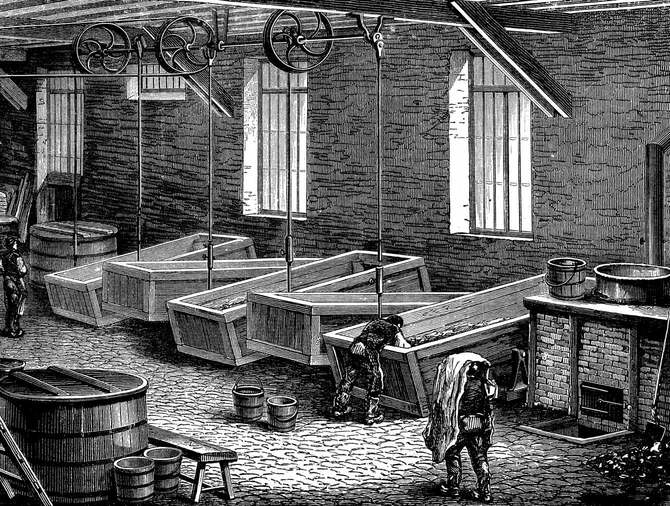

しかし八雲が事件記者としての評判を勝ち取ったのは、なんといっても1874年11月9日に「インクワイヤラー」紙に掲載された「皮革製作所殺人事件」という犯罪記事でした。この記事は、フライベルグ皮革製作工場で皮なめし職人のハーマン・シリングが、エグナー父子と同僚のジョージ・ルーファーの3人に暴行を受けたうえ、六ツ叉のフォークで突き刺され、工場の炉のなかに押し込められたまま、焼き殺されるというきわめて残虐な殺人事件を扱ったものでした。文面があまりに生々しくグロテスクなので、一読すると辟易してしまいますが、その記事のさわりの部分を引用してみましょう。

「皮革製作所殺人事件」を報じたハーンの文章

頭蓋骨は砲弾のごとく爆裂し、

焼却炉の高熱の中で飛び散っていた。その上半分はぶくぶく煮沸する脳髄の蒸気の圧力でもって吹き飛ばされたかのごとく思われた。後頭部の後半部分と頭頂骨、上下の顎骨、ならびに多少の顔面骨のみが残っていた。頭蓋骨の上部は鉤裂きに引き裂かれ、ある部分は燃えて焦茶色となり、またある部分は黒焦げとなり黒い灰と化していた。

脳漿はほとんどすべて沸騰してなくなってしまっていたが、それでも頭蓋の底部にレモン程度の大きさの小さな塊が残っていた。パリパリに焼け焦げて、触るとまだ温かかった。(『アメリカ雑録』より、平川祐弘訳)

冒頭の「頭蓋骨は砲弾のごとく爆裂し」は、原文でも小見出しのように置かれており、そのまま記事の文章につながってゆくスタイルを取っています。「生きたまま高熱炉の中へ押込まれ」とか「熊手で突き刺して、」といったセンセーショナルな小見出しが、文中に三十数カ所もあり、視覚的にも読者の恐怖を搔き立てるに充分な効果をあげています。この一節だけでも、おぞましい恐ろしさを感じ取ることができます。

被害者は生きたまま焼却炉に入れられたか

さらに陰惨をきわめるのは、次に続く、被害者が生きたまま、炉のなかに押し込められる描写の場面です。八雲の記事の書き方の特徴は、被害者の断末魔の苦しみが、あたかも八雲自身の体験であるかのように描いている点にあります。八雲は生きながらにして、自分自身が死の体験をしているかのように筆を進めているのです。被害者と八雲が一体化しているかのような書き方が、読者の想像力を搔き立てずにはおかなかったと思われます。

生きたまま高熱炉の中に押込まれ、

燃え熾る炎管の中へ突込まれて、死に行く人間が経験し得るもっとも凄惨な死の苦悶を、ことごとく嘗めたにそういない形跡がまざまざと見えたことである。

歯は恐ろしく食いしばっていたから、その場にいあわせてこの無残な髑髏を見た人は、一人ならず、これはよほど悲惨な断末魔の苦しみにちがいない、さもなければこんな歯の食いしばりようをするはずがない、と口々に言いあった。

おそらくいきなり相手の殺人的な打撃によって気を失い、抵抗力を失ったまま、このみじめなドイツ移民の意識を喪失した図体は、炉の中へ押込まれたのであろう。凶悪な相手が熊手を使ってその体をさらに奥の燃え熾る地獄の火の中へ突込んだ時か、あるいは男の血塗れの衣服に火が燃え移って、焼かれるという最初の苦悶を感じた時かに、男の意識は火焰の死に直面するべく蘇ったに相違ない。

ハーンは内なる恐怖を表現

この殺人事件の記事の続きは1874年11月9日以後も、数カ月にわたって連載され、人気を呼びました。「インクワイヤラー」紙の発行部数も増え、八雲の週給もいっきに上がったのです。19世紀のシンシナティの朝刊読者は、紙面から事実を読み取るだけでなく、彼らの日常生活にはないようなスキャンダラスで、刺激的な記事を求めていたのです。

八雲はこの猥雑なシンシナティという都会の下層社会の生活から素材を得て、記事を毎日のように書きまくりました。そして、彼の名を一躍有名にしたのが、この「皮革製作所殺人事件」の記事にほかならなかったのです。『評伝ラフカディオ・ハーン』(遠田勝訳)を書いた伝記作家E・スティーヴンスンは、この記事には、読者を挑発してやまぬ3つの要素が込められていたといっています。

読者を挑発して人気を得た3つの要素

第1は、読者の感情を煽って注意を引きつけようとする新聞記者のごく普通の欲望。

第2に、ハーンの心の奥底の暗い部分と外の世界の暗黒面との共鳴。すなわち、心の内のあまりにも激しい憎悪と強烈な恐怖のために、暴力と苦痛と死に共鳴してしまうような、何か復讐の念にも似た心の動きである。

この2つの要素と渾然と1体になっているのが第3の要素、つまり被害者になりかわったような本当の純粋な死の苦しみの表現である。ハーンは物語りながら、みずから死を体験して、その思いをしばし読者にも味わわせようとしていたのである。

スティーヴンスンが第2の要素として指摘している点は、後年、日本時代における怪談ものの創作活動を考えあわせてみると興味深く思われます。八雲の「心の奥底の暗い部分」と「外の世界の暗黒面」との共鳴が、彼のこの「皮革製作所殺人事件」の生々しさ、挑発的なリアリティを生み出していると思われます。

「この心の重荷を現実の物語に解き放ち、自分の恐怖をさまざまな形で表現しはじめた」(E・スティーヴンスン)

八雲は、この記事を契機にして一介のセンセーショナル・レポーターから、怪奇ものを得意とする作家へと変貌を遂げてゆくのです。