男性の育休取得率のまやかし

少子化は、お金や出会いの確率の話だけではなく、「心」の問題が大きい。その解決のために何をすべきか、引き続き考えていきます。

前回は、「30歳女性の重荷」を軽くする方法を書きました。

今回は、かなり直接的な話です。

出産・育児の負担をどのように減らすか、を考えていくことにしましょう。

まず、ここでも当然の話として、「夫婦間の育児負担の公平化」が挙げられます。近年、イクメン目標が掲げられ、男性の育休取得奨励策も拡充してきました。この方向でさらに政策を推し進めることが必要でしょう。

ただ、こうした公的目標ができると、点取り虫な企業は、「形だけの」数字稼ぎをしがちです。育休については、「1日だけ」取得したとしても、取得率にはカウントされます。なので、「とりあえず1日休もうよ」などという働きかけをしている会社を見てきました。少しましなところでは「1週間休もう」などと奨励していますが、これとて、悲しい話です。女性はまるまる1年休んだり、保育園に入園できるまで育休延長するのが当たり前の中で、男性はたった1週間でも「長いなあ」と称賛されているのですから。

こうしたズルをなくすためにも、ぜひとも「平均取得日数」という指標を新たに設けてほしいところです。

男性の家事・育児参加は、数字以上に大きな進歩

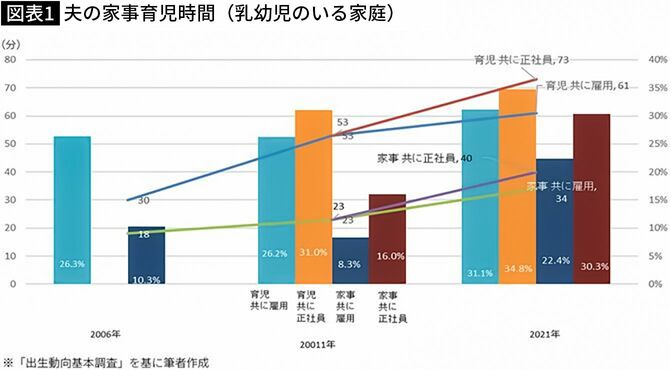

とはいえ、公的データで見ても、近年の男性の家事・育児参加は昭和・平成期とは比較にならないほど、「当たり前」になってきました。6歳以下の非学齢児がいる共働き家庭において、正社員男性の育児時間が日に73分になったという話は、連載第11回に書きましたね。

2006年にこれは30分でした。この「育児」には「こどもと遊ぶ」時間も含まれます。1日20分程度遊ぶとして、それを差し引くと、2006年の実質的な育児は一日たった10分! それが直近は(遊ぶ時間を差し引いても)53分になります。実質では5倍増ですね。

既婚女性に聞いた自分の夫の家事育児協力でも、直近では、「日常的に支援している」が、家事で41%、育児は34%でトップ。これに「ひんぱんに支援してくれる」が、家事23.4%、育児14.8%あり、両方加えると、普通に支援している夫が、家事は6割超、育児では半数近くとなっています。

もちろん、それでもまだ家事育児は圧倒的に女性に偏っています。全く公平とは言わないまでも、男性があと30分延び、女性はあと30分減る程度には早晩公平化が望まれるところです。

当面はイクメン強化、その後は、社会負担に

そこから先はどうすべきでしょうか?

もちろん、女性の負担はまだまだ減らすべきです。

ただ、それを男性に回していくと、今度は、「それなら子どもは要らない」という男性が増えるでしょう。

だとすると、ある程度まで男性の家事育児時間が伸びたところで、その先は、「社会」が女性の負担を軽くする方向に変わらねばなりません。今後しばらくは、男性の家事・育児負担強化を進め、その間に、社会全体が家事・育児を請け負う仕組みを、是非とも考えてほしいところです。

家事育児代行サービスの公的支援は「お寒い」

そのトップバッターとなるのが、ベビーシッターやハウスキーパーなどの家事育児支援サービスでしょう。お金の問題はさておき、まずは、こうしたサービスを使うことが「当たり前」であり、決して恥じる必要はないという意識の変革を促すような政策を打ってほしいところです(これも、やはり心の問題ですね)。

・家事育児サービスで育った有名人

・家事育児サービスを使っている有名人

などを積極的に広報・配信するのも良いでしょう。

こうしたサービスを「嫁の努力不足」と見がちな老親世代に向けて、啓蒙的な活動をすることも有効だと思います。

と同時に、サービス利用時の助成を急拡大すべでしょう。

現在でも、国が主導で全国保育サービス協会が作られ、ここが、ベビーシッター料金の補助を行っています。協会に加入する企業の従業員に対して、1枚2200円分の補助チケットが配布されるのです。多くの家事育児支援サービスが、時間当たり2000~2500円程度の料金なので、2200円の補助はほぼ1時間分にあたります。

なかなか良い公的施策ではあるのですが、その予算規模は極めて小さい……。年間のチケット総配布枚数が39万枚しかありません。現在日本には、0~5歳児で約550万人もの子どもがいます。一人の子どもにつき、年に10回使ったとすると、利用総数は5500万回にもなります。39万枚というのは、2桁以上も乖離があるでしょう。

政府もさぼっていたわけではありません。年間配布枚数を急速に伸ばしてきました。ただ、この補助チケットの利用数が思うように伸びないといった「利用者側」の問題も大きそうです。一つは、こうした「外部」サービスを利用することへの戸惑いがあるでしょう。そしてもう一つは、このチケットが、加入企業を通して利用者に配布されることも問題なのかもしれません。チケットをもらいに総務部へ行ったとき、窓口となる社員から「そんなにもらって……子どもがかわいそうじゃないですか」と言われて、以後、使うのをやめた、などという話を取材で聞いたことがあります。

私は、こうした偏見や軋轢をなくし、爆発的に外部サービスが浸透する方法を、ここで提案します。

それは、「こども・未来保険」という社会保険の創設です。

誰でも起こり得る問題を「すべてカバーする」公的保険

すでに、小泉進次郎氏などが5年も前から「こども保険」構想を打ち上げ、一時は軌道に乗りかけたのですが、従来の年金制度がこの領域までカバーすることになり、構想は中途半端な制度に留まっています。

現状では、厚生年金保険料の企業負担分に標準報酬の「0.34%」が加算されて徴収され、それが子ども・子育て政策の財源となっています。この仕組みは、以下のような不思議な点があります。

② 従業員側からは徴収されない。

③ 国民年金加入者からは徴収されない。

なぜ「こども保険」ではなく、厚生年金に留まり、それは企業負担分だけであり、しかも税金扱いなのか。それには以下のような理由がありました。

① 「保険」とは加入者の誰にでも起こり得るリスクを分散する仕組みを言う。こども保険は、育児家庭だけが受益者となるため、保険とは言えない。

② こうした中で、就労者に広く負担する仕組みを作れば「なぜ、子どもがいないのに負担せねばならないのか」という批判が渦巻く。

これら批判には反論も可能なのですが、それよりもご高説はそのまま受け取り、文句を言われないように制度を改変してしまえ! というのが私の思うところとなります。

それは、保険として機能させるために、給付のカバー範囲を大きくすること。

・不妊関連の給付

・出会い/婚活関連の給付

・おひとりさま関連の給付

こうすることで、「誰にでも起こり得るリスク」となり、①②はスルーできる。当然、子ども関連だけでなくなるので、「こども・未来保険」と改称することが必要となります。

古い常識を壊せるのが「公的保険制度」

なぜ、こんな公的保険が重要なのか。それは何も財務省におもねっているわけではありません。

公的保険に拠出することになると、二つの意味で、加入者の活用が進むからです。

・払ったからには使わなきゃ損、という気になる。

過去にも同様の事例がありました。それが、介護保険です。

以下は『何を怖れる』(松井久子監督)というドキュメンタリー映画の中で、東京家政大学名誉教授の樋口恵子さんがおっしゃっていた話です。

介護保険導入前は、介護とは「嫁」がやるのが常識であり、お金を払って他人様を自宅に迎え入れやってもらうことはありえなかったそうです。しかもそうした歪な女性負担に対して、各地の行政は、「介護嫁表彰」制度などを設け、そこから逃れられなくしていました。この誤った常識を壊したのが、介護保険制度だったそうです。

2014年12月の日経ビジネスオンラインで私と対談した上野千鶴子さんは、当時の様子を以下のように語られています。

「介護保険ができた当初は、この辺じゃ介護保険を使う人なんかいねえよと田舎の人は言っていたんだから。それで介護ステーションのワゴン車、うちの前に止まってくれるなと言っていた。うちに他人を入れないと言っていたじいちゃん、ばあちゃんもいた。でも、あっという間に意識が変わりましたね。あれよあれよという間に」

「意識が先か、制度が先かといったら、みんな意識が変わらなきゃというんだけど、そんなことないですよ。どっちも大事です」

そう、公的保険制度が意識、ひいては社会まで変えた先例でしょう。

負担は月300円から

保険というと、その保険料が気になりますか。

ただ、それも思ったほど大きな負担とはなりません。2018年当時、先述の「こども保険」で小泉議員が出していた試算では、保険料は標準報酬の0.1%で年間予算総額は3400億円。0.5%だと同1兆7000億円にもなるとのこと。

たとえば標準報酬が月額30万円であるならば、0.1%は月に300円、現状の「子ども・子育て拠出金」並みに0.34%にした場合、ほぼ1000円です。高齢者への福祉では惜しみなく予算を上乗せしている中で、「未来」のためにわずかばかりの拠出を惜しむ理由はありません。

地域バスを登園・下園時間は、スクールバス化

社会常識を変えるためにも、まずは「外部サービスの利用補助」を拡充し、子育ては家庭だけでなく、社会でサポートするという機運を盛り上げる。それでも、予算はまだまだ余ります。

余資を利用して、夫婦の育児負担や生活の不自由さを減らす方向にどんどん、助成事業を拡大すべきでしょう。

たとえば、現在コミュニティバスというものが、基礎自治体単位で多数運行されています。これを出勤・帰宅時間のみ、経路変更して、地域の保育園を回る形にするのはどうでしょう? しかも、そのバスには、保育士さんが車掌として乗っていて、だからご両親はバス停まで付き添えば、あとは出勤できるようにしたらいかがですか? これだけで、送迎時間が毎日20分程度短縮できるはずです。

コミュニティバスは既に敷設されている路線を基に、出社・帰宅時間のみ経路変更するわけだから、新たな付加費用は抑えられるでしょう。

子育て世代がほしいのは独身時代のような自由

「こども・未来保険」の余資は、現金給付ではなく、「負担の軽減」と「心の問題」に使用用途を限定するというのも一案です。広く薄く現金を給付しても、生活費や貯蓄に回ることが多く、有意義な仕組みはできないからです。

そうした直接給付ではなく、「育児は家庭から地域社会全体」で、という方向に向けて、政策を集中すべきと考えます。こうした取り組みでは、地方自治体で良き事例が見受けられます。

好例として挙げると、広島県は、2008年~2012の間に出生率を0.2も上昇させました。取り組みの主旨は、まさに「育児の個人負担を減らし、地域で請け負う」です。

たとえば、ファミリー・サポート・センターという子どもの一時預かり施設を運営し、子どもを預けたい人、子どもの世話をしたい人たちが、結びつく仕組みをつくっています。

同様に、イクちゃんマークというものをつくり、地域の店舗に「育児支援」への協力を依頼しています。このイクちゃん認定店には、幼児向けの割引やキッズセットメニュー作りなどの「よくあるサービス」も含まれますが、出色なのは、店舗に子どもの遊ぶスペースを設ける助成もしていることでしょう。

飲食やショッピングなど、子連れではやりづらいし、子育て主婦とてたまには独身のように息抜きもしたいものです。たとえば、熱いラーメンなど子どもを抱えて食べるのは無理でしょう。そんな時、店に子どもの遊ぶスペースがあれば、そこで遊ばせ、両親は開放されます。

ショッピングセンターに保育士を配置

こうした仕組みを拡大して全国展開してみてはどうでしょうか。

大規模ショッピングセンターであれば、遊具施設も大きくし、そこに保育士を配置して、安心して子どもを預けられる仕組みをつくる。その施設設置も、保育士の給与も、運営諸経費も、財政支援する。こんな政策が浸透すると、「出産しても、ショッピングや友達とのお茶会ができる」ことになります。子どもを持てば独身時代のような自由がなくなる……と結婚や出産に後ろ向きな人たちも、考えが変わるはずです。

そして「子持ちの主婦が遊ぶなんてもってのほか」などと何かとうるさく監視する風潮さえも壊れていくでしょう。

こんな変革を、イクメンをもじり「イク面」「イク圏」などと呼ぶのはどうでしょう。

公的資金で潜在保育士100万人の活躍を

民間でも同様に、「負担と心の問題」に取り組む好事例はあります。

日立製作所は、社員向け保育所を新宿や渋谷などのターミナル駅に設けているそうです。社内につくるのも一案なのですが、そうすると、子連れで長い時間、満員電車に揺られねばなりません。ターミナル駅であれば、乗車時間も短いし、病気の時なども勤務先からすぐ迎えに行けるでしょう。こんな仕組みも公費で誘導していけるはずです。

ターミナル保育園の設置を助成するだけでなく、保育士の派遣事業にも補助金を出して、そこからスタッフを送るという仕組みも良いかもしれません。2018年度のデータで、保育士は資格取得者が154万人もいるのに、保育園で働いているのは59万人しかおらず、残りの95万人は資格をいかせていないそうです。なぜ、保育士を辞めたのかという理由の上位には、ブラックな環境や低待遇などが挙げられます。こうした潜在保育士を集め、社会の各所で育児をサポートするのも良いでしょう。公的な助成で立ち上げた事業であれば、ブラックな違法行為に対して厳しい監視も可能で、潜在保育士の現場復帰が進むでしょう。

病児保育施設までの送迎をフリー看護師が行う仕組み

少々関係する話ですが、育児と仕事の両立で一番問題となることの一つが、子どもの体調不良時の早退・中抜けです。現状では、病児保育という仕組みがあるのですが、この受け入れ枠が小さく、また病児保育をしている施設まで、やはり子どもを送り迎えしなければなりません。こうした厄介な問題へも、公的支援でソリューションをつくったらどうでしょうか。

保育士同様、潜在看護師も現在70万人以上いると言われています。彼女らを管理・派遣する事業に助成金を出し、子どもの体調不良時に、病児保育施設まで送り迎えをしてもらうようなサービスが想定されます。

こうやって、「育児って厄介だな」と思われる部分を取り除き、同時に、「育児は社会全体で」という常識をつくっていく。いたずらに小金をばらまく施策はもうやめにして、「負担」と「厄介な常識」をなくしていく方向に、公費誘導を願いたいものです。

かつては、老親や地域コミュニティが子育てを両親に代わってしてくれました。それが難しくなった現在は、国主導であらたな「地域子育て」策を拡充していくべきでしょう。