「学力以外の能力」のために窮屈になる子どもの生活

「これからはペーパーテストだけでなく、学力以外の能力も必要」という言説が広がれば広がるほど、子どもたちの生活は窮屈になっていっているようにも見える。果たして、もともと目指されていた創造性などは身についているのだろうか。

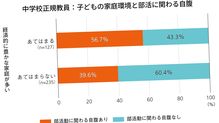

家庭による格差が広がる懸念もある。前出の本田由紀教授は、“近代型(従来型)能力”は、むしろ時間をかけて勉強をすれば多くの人が習得することが可能であったのに対して、“ポスト近代型(新しい)能力”はどうすれば手に入れられるのかが曖昧で、それゆえにより労力を要し、家庭環境が重要になってしまうと指摘する。

おそらく日本の親にも、「習い事も、探究学習も、STEAMも、英語も、自然体験も、普通の勉強も……」と、あれもこれもさせたい親心はあり、他人事ではないのではないだろうか。子どもによっては、親の顔色をうかがって「やりたい」というケース、友達がやっているから自分もとやりたがるケース、そして「一度始めたことは継続しようね」となった結果、追われてしまうケースもあるだろう。

親も子も忙しい

私は2017年にシンガポールに行き、新型コロナウイルス流行前の2018年秋から継続的に、子育て中の親たちにインタビューをしてきたが、シンガポールの母親インタビューでまず苦労したのは、対象者の確保でも英語でもなく、「母親に時間を捻出してもらうこと」だった。

専業主婦の場合、いちばん時間を取ってもらいやすいのが、朝、子どもを学校に送り出した後だ。子どもは給食がなく、13時半頃下校してから昼食を取るので、その用意などを始めるまでの数時間。

そして、共働きの場合は、昼休みにオフィスの近くまで行き、昼食を取りながら話を聞くのが確実だ。それ以外では、平日の午後や週末、子どもを習い事に送っていった後、迎えに行くまでの間に話を聞くこともあった。

とにかくシンガポールの母親は忙しいのだ。そしてそれは、裏返せば、子どもが忙しいということでもある。