ユニクロは74歳の柳井氏から生え抜き44歳の塚越氏へ

9月1日、ユニクロに44歳の新社長が誕生した。

塚越大介氏。新卒でユニクロに入社後、抜群の成績を叩き出して頭角を現し、とりわけ長年の課題であった北米事業を立て直した人物。2005年の北米進出以来、初の黒字化を達成、そこから先の成長戦略にもめどをつけたことから、創業家社長であった柳井正氏のお眼鏡にかない、後継者として白羽の矢が立ったのである。

事業承継は、柳井正ほどの名経営者であっても、大きな課題として残り続けていた。柳井氏は早期から「世襲はしない」として、同族経営からの脱却を図っていたが、ユニクロの持ち株会社であるファーストリテイリングには柳井氏の2人の息子が取締役として入っていた。果たして柳井氏は宣言通り、同族経営を辞めるのか否か――。後継選びは、同社が抱える最大のリスクになってしまっていた。

そんな意味で、今回の人事は大きな意味を持つ。まだファーストリテイリングの後継が決まったわけではないものの、中核事業たるユニクロについて、同社は世襲をせず、生え抜きの若き実力者を選ぶ、という今後の方向性を示してみせたのである。この問題に決着がつけば、同社の経営体制は一層盤石なものになるだろう。

古来、事業承継を苦手としてきた日本社会

さて、辺りを見渡せば、日本には承継に悩む企業が少なくないことに気がつく。ニデックの永守重信氏、ソフトバンクの孫正義氏、楽天の三木谷浩史氏。皆さんの周りにも、社長の引退こそが会社の最大のリスク……という大小さまざまな企業が存在していることと思う。

事業承継は、なぜ、かくも難しいのか。一族での承継は、望ましいことなのか。承継の問題を、会社はどう乗り越えていけばよいのか。その背後にある日本の社会構造や、組織論的原因を探っていきながら、このユニクロの人事を読み解いていくことにしよう。

実はこの事業承継、現代企業に固有の問題というわけではない。日本では、昔から、人々は権力の承継に手こずってきた。唯一の例外は徳川幕府くらいのものである。織田信長も、豊臣秀吉も、足利尊氏も、源頼朝も、藤原道長も、次世代にその絶大な権力基盤を継いでいくことはできなかった。

実はそこには、日本を含む東アジア儒教文化圏に共通の理由がある。それは、私たちはこの社会を、人格によって統治してきた、ということである。

東アジア社会は西洋とは違う「人格社会」である

東アジア儒教文化圏では、人の上に立つ者には、しかるべき人格こそが求められてきた。私たちはスポーツチームを見るときですら「栗山ジャパン」だとか「森保ジャパン」のように、監督個人名でチームを見て、その監督が選手たちの上に立つべき「人格であるか」を推し量る。総理大臣を見る目も、総理としての器があるかどうかをまず問う。自社の人事を論じるときだって「部長としての器ではない」などと論じる。

人としてのありようを説いた孔子の教え「論語」を長らく社会基盤としてきた東アジアでは、よき人格になることの社会的比重が、とても高いのである。日本に資本主義を広めた渋沢栄一の言葉には、そんな社会観がよく見て取れる。

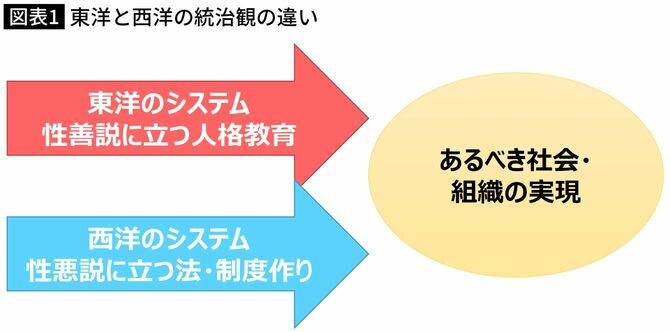

人格に重きを置く東アジアの社会システムは、西洋のシステムとは根本的に思想が異なる。封建君主の暴虐に長年苦しんできた西洋社会では、属人的支配が忌避され、法・制度に重きが置かれる。東洋の人格アプローチと、西洋の法・制度のアプローチは、「統治」という目的に対する2種類の手段である。

西洋の法・制度アプローチは、性悪説に立ち、人の理性には限界があるとみる。東洋の人格アプローチは、性善説に立ち、あくまで人の理性の可能性を信じる。どちらが優れている、というわけではない。それは人間観の違いに過ぎない。

トップ引退で企業が急激に縮小する「創業者シンドローム」

人格による統治を目指す社会も、法・制度による統治を目指す社会も、どちらも理念は同じ。ただ、人格で統治する社会構造においては、事業承継のたびに困難が生じることになる。血筋も、実務能力も、関係ない。前任者との「人格」の比較のうえで、組織は一気に求心力を失う可能性を秘めている。

この、組織を代表する人格の引退によって、組織が急激な縮小に見舞われる現象のことを「創業者シンドローム」(founder’s syndrome)という。創業社長に典型的に起こることでこの名が使われるが、創業者のみならず、中興の祖などにおいても、同じ現象が起こることが知られている。

日本で起きやすい創業者シンドロームを回避するには?

創業者シンドローム自体は、日本のみならず世界的にみられる一般的現象である。制度・仕組みによる統治が不十分で、人格での統治の傾向が強い場合に生じやすいことから、日本で多くみられると考えられている。

関西大学の横山恵子教授たちが日本のNPO組織を対象に行った研究では、日本のNPOで創設者シンドロームは広範に観察され、そして、創業者の退任後には、おしなべて大幅な業容の縮小を経験していることが明らかになっている。NPOは、とりわけ創業者の理念によって作られ、動く傾向が強いからであろう。

解決策①「制度・仕組みによる統治を強化する」

では、創業者シンドローム問題を、どう解決すればよいのだろうか。一つの方策は、ワンマン経営者に頼らないよう「制度・仕組みを充実させる」ことである。西洋のシステムに近づけるのである。

トヨタ自動車が、同族企業でありつつ、それ以外の方が社長になってもうまく機能しているのは、トヨタが年月をかけて徹底的にミドルマネジメントの組織制度を作り上げてきたからにほかならない。現会長の豊田章男氏が去ったとして、トヨタの経営には良い意味で変化はない。仕事柄、トヨタの人に会うことがあるが、ある職層以上の人は、誰に会っても「トヨタの人」である。よく、ここまで堅牢な組織を作り上げたと感心する。

今回のユニクロの人事に、話を戻そう。筆者は、ユニクロの今回の人事は、同社のミドルマネジメントの組織が確立されてきた、ということだと分析する。柳井氏に徹底的に鍛え上げられた同社のマネジメント組織は、業界内外で「とんでもないスーパーエリートしかいない」と評される。

新社長の塚越氏が、いかに優秀であり、いかに実績があろうと、まだまだ未経験な点もある、44歳の若い人物であることは見逃してはならない。今回の人事は、自分が辞め、まだまだ成長余地を残した塚越氏が社長になったとしても、その程度ではびくともしない堅牢な組織・制度が作れた、という柳井氏のひとつの自信の表れであろう。

解決策②「トップの器をこそ、磨く」

だが、堅牢なるミドルマネジメント組織を構築するというアプローチが、すべての企業に適用すべきものではないことも、ここで付記しておきたい。国内を見渡せば、大半の企業にとっては、社長が変わってもびくともしない堅牢な組織を作ることは、至難の業だろう。

繰り返して言うが、それは決して「残念なこと」ではない。確かにそれは「会社のガバナンスの弱さ」ではある。だから、なるべく堅牢なマネジメント組織を作ることは、長期目線では大切である。

だが、社長に人格を求め、その人格の下に経営が成されていくこと自体に、何か問題があるだろうか。人格上の問題を抱えたトップが、堅牢なマネジメント組織に支えられて動く企業と、人格に秀でたトップが、まだまだ脆弱なマネジメント組織を補って動く企業の、どちらが問題であるかといえば、一概に結論は出ないだろう。

事業承継は、実は問題自体の構造はシンプルなのである。つまるところ、承継者が経営者の器を備えていればよい。それだけのことだ。

同族であるか、そうでないか。新卒であるか、中途採用か。文系職か理系職か。大卒か高卒か。ミドル世代かシニア世代か。いずれの分類も、ナンセンスである。その会社のメンバーや、社外のステークホルダーが、社長のことを、「彼・彼女こそが、この会社を率いるべき、社長の器である」と認めるか否か。もっと平易に「この人についていきたいか」と言い換えてもよい。

経営学の父・ドラッカーが示した「トップの役割」

経営者の器とは、何なのか。実は、経営学では長年それを研究の対象としてきている。経営学の父・ドラッカーは、トップマネジメントの役割をかく述べている。

・内部のメンバーにとっての、信頼できるリーダーであること。

・利害対立について、調停を行える人であること。

・組織の内外において、当該組織の代表者、象徴的存在であること。

なるほど確かに、これらを成せることが、経営者の「器」だと、皆さんも納得できるのではないだろうか。

ユニクロ新社長は同社のチャレンジャー精神を象徴する適材

塚越氏は、エリート街道を突き進んできたわけではない。中堅大学卒、新卒から現場叩き上げで結果を出し、時に人材教育分野などのバックオフィスも経験してきた。慢性的な赤字に悩む北米部門の責任者に抜擢されてからは、安売りをやめ、品質の良さからブランドを構築し、黒字化を達成した。そのキャリアは、同社のチャレンジャー精神を象徴し、若手たちの士気を刺激するに十分すぎるものだ。

社内事情にも明るく、国際派であり、同社を象徴するような挑戦心と若さの溢れる人物。そして誰の目にも明らかな、北米での大きな成功。そんな塚越氏の姿に、柳井氏は「器」を見いだしたのであろう。

ついに、最後の課題であった柳井氏の承継問題にも決着をつけつつあるユニクロ。期待の膨らむこの人事に熱くエールを送りつつ、塚越氏がまずどんなアクションを見せるのか、同社の今後の展開から、目は離せない。