女性の管理職比率が伸びないのは女性のせいじゃなかった!

女性の閣僚が少ない、企業の女性役員・管理職が少ない。女性社員はステップアップに消極的。長年、聞き慣れている嘆きである。まあそれじたいに異論があるわけではない。しかし、それらはおおかた男どものせいである……と言われたら、オトコ的には正直、抵抗がある。

産休・育休などの諸制度も今や当たり前。しかも、今の若手・中堅の男性社員には露骨な性差別をする者などそうそういない。結局、女性側に何か問題あるんじゃないの? というのが、男側の漠然とした感想だ。

しかし、企業の組織変革やダイバーシティ(多様性)推進を数多く手掛けてきたチェンジウェーブ・藤原智子さんによると、どうもそうではないようだ。藤原さんが指摘するのは、女性の働き手のステップアップを阻んでいる「アンコンシャス(無意識の)・バイアス」の存在だ。制度・システムではなく、人の心のうちにあるもの。自分では気づかない、「○○は●●なのが当たり前」といった先入観、固定観念だ。

特に男性社員たちの、性別に関わる無意識バイアスは、知らぬ間に同じ職場の女性社員のモチベーションを下げる。リモート勤務中の社員たちに出社を促す場合、幼子を持つ女性社員には“配慮”して声をかけない。あるいは、男性社員を現場で交渉役に立たせる一方、女性社員にはサポート役ばかりやらせる……これらに違和感のない人は要注意。いずれも、「女性は子育て優先」「女性はサポート役が向いている」という無意識バイアスがなせる業なのだ。

こんな状況ばかり続けば、女性社員が「私は期待されていない」と感じ、やる気をそがれるのは無理もない。仕事の機会は男性社員のほうに回され、結果、経験値に勝る男性社員が先に昇進してしまうのだ。よかれと思った配慮が裏目に出ていて、しかもそれに気づかない……うう、この通りなら、ほんとに何もかも男どものせいではないか!

アンコンシャス・バイアス研修を体験!

しかし、藤原さんによれば、自分の中にその無意識バイアスの存在を確認できれば、自らコントロールすることも可能だという。

まず、バイアスそのものについて「知る」こと、次に自分の心の中にそれがあることを「気づく」こと。そして「コントロールする」こと。チェンジウェーブでは、この3段階を順を追って体得できるANGLEというe-learningツールを提供している。受講者の無意識バイアスの程度を、わかりやすく数字で示してくれるのだという。

藤原さんにお願いして、ANGLEを受講させていただいた。自宅でパソコンを開いて、指定されたパスワードでログイン。学習過程は1回目から10回目まで各10分程度。性別・年齢に関する無意識バイアスを「知る」課程と、それが自分にもあると「気づく」課程とがそれぞれ1回分設けられ、現在20代後半から30代のミレニアル世代の扱い方もトピックに。自分の身の回りで無意識バイアスの実例を探せ、という宿題も出される。こうして「自らコントロールする」段階へのステップを踏んでいくわけだ。

さて第1回目。「性別・年齢の役割分担は、ある程度あるべきだ」等々の命題に、直観で「そう思う」「少し思う」「思わない」「まったく思わない」などと回答した後、ハイソな職業人を男性と錯覚しがちな心理を突くクイズが。うーん、危うく引っかかるところだった。

セルフチェックで見えた自分の本心

その過程で時々示されるデータにビックリ。「同じ内容の履歴書でも、男性名のほうが女性名より評価が25%高い」「米国のシニア勤労者の58%が、年齢差別は50代頃から始まると感じている」……数字で示された“あるある”は、迫力十分だ。

で、再び直観で答えるセルフチェック。「仕事の遂行能力に男女差はない」「家事と育児は男女ともに平等に参画すべき」といった問いに「そう思う」「そう思わない」などと回答するのだが、手にしたマウスがしばしば止まる。直観ではこうだが、うーん、それはイケナイことだよな……と、微妙に本音からズラして回答する。オレっていい子ぶってるよなーという後ろめたさがつきまとう。

しかし、次の一文を呼んで安心。「『意識的に』『あるべき答えを考えて』答えたのであれば、それは無意識バイアスを認識し、自分自身でコントロールできている、ということ」なのだという。なんだ、これでいいのか。よかったー!

診断テストはショックな結果に……。

しかし、喜ぶのはまだ早かった。2回目はまず性別の無意識バイアスを「知る」課程だ。動画画面の左に「男性」、右に「女性」と1つずつ項目が立っていて、真ん中に順次示される単語(計20~40コ)を、左右どちらに属するか瞬時に判別し、分類していくのだ。途中から「男性」「女性」のカテゴリーが左右逆になったり、「家庭」「仕事」に変わるところが面白い。

少年、母、太郎……あたりまではスムーズに分類できたのだが、給料、洗濯、台所……まで発展し、複数項目の組み合わせになると「はて“給料”って家庭? 仕事?」「男性と家庭?」などと思考も手も止まりがち。実は、その反応によってその人の無意識バイアスの度合いを測っているのだ。

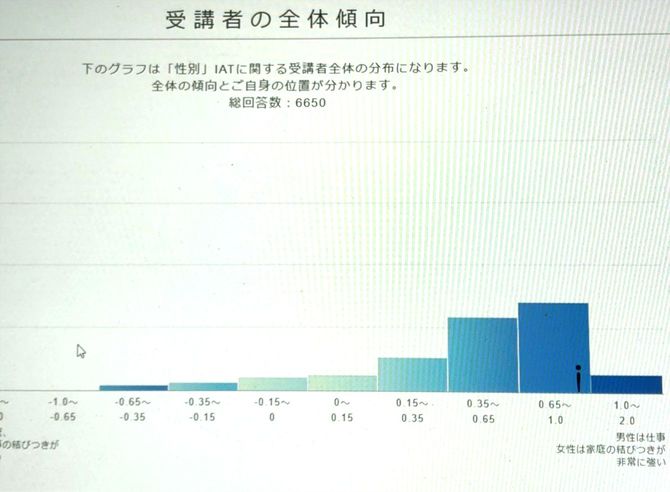

単語をすべて左右に分類し終えると、結果発表だ。0から±2の数値でバイアスの強さの度合いが示される。+2なら「男性は仕事、女性は家庭」というバイアスが、-2はその逆で、「男性は家庭、女性は仕事」というバイアスが、それぞれ最も強く働いていることになる。±0.15の範囲内なら、比較的フラットでバイアスが少ないのだそうだ。

筆者は0.8と出た。「男性は仕事、女性は家庭」という古来の思い込みが比較的強いのだという。全受講者6000人超の分布図内でも、強いほうに偏って位置づけられたのはショック。男女差についての思い込みはフラットなほうだ、という思い込みは、気のせいだったらしい……。

続く3回目は、性別の無意識バイアスに「気づく」課程だ。メーカーの部長と課長が、部下2人(男・女)のどちらを営業組織のリーダーに選ぶかを相談する動画。「リーダーは男性、女性はサポ-ター」という無意識のバイアスが、知らず知らずのうちに男性を選ぶほうに働きかける……それがちょっとした会話から垣間見えるのだ。前述の通り、これが先々そのまま経験値の差やモチベーション低下につながるのが怖いところ。男どもがまったく意に介していないリアルに気づかされる。

年齢への無意識バイアスは低め……ホッ。

4回目、5回目は、同様に年齢にまつわる無意識バイアスを「知る」「気づく」プロセス。単語に加えて、顔写真を「若者」「シニア」あるいは「良い」「悪い」の2カテゴリーに分類する。結果の基準は+2が「シニアは良い、若者は悪い」という潜在的な結びつきが最も強く、-2はその逆で「シニアは悪い、若者はよい」。筆者は0.1未満と、全受講者から見てもバイアスが弱いという結果が出た。5日目の動画中、「年上の部下を持つと苦労する」というバイアスの根強さがわかる部課長の会話にも納得した。

6回目にミレニアル世代の考え方の特徴と彼らをマネジメントする世代の心得を、7回目に無意識のバイアスが常に自分の心理に働いていること、それを裏付ける脳の仕組みと対処のポイントを6つ学び、そして、宿題である。身の回りでこうしたバイアスの存在を観察する。そして相手にヒアリングを行い、相手の自分への意識がどう変わったかを記録してみる、というのだ。

共働き妻の謎多き言動

そういえば3回目の受講中、気になる記述があった。性別に関する無意識バイアスは、男性だけではない。実は女性の中にも強く存在していて、女性が会議での発言を遠慮したり、「自信がない」「管理職にはなりたくない」と言いがちなのは、その影響も強くあるのだという。

女性の、女性に関する無意識バイアス、身近で心当たりがあった。常々ギモンに思っていたことである。戦前派の両親の下、昭和な家庭で育った筆者が家事全般を行う頻度は、おそらく世間的な基準値に達していない。そこは認める。休日はだいたいひと言、ふた言かみさん(一時専業主婦だったが現在はフルタイムの共働き)にチクリと言われるのが常である。しかし不思議なことに、じゃあ何かやろうと動き出すと、「いや、いい」と拒否するのである、かみさんが。

え、やってほしかったんじゃないの? と戸惑うこと数知れず。じゃあお言葉に甘えて……とグータラしていると、当たり前だが文句はまず絶えることがない。じゃあ、と一念発起しようとすると、やはり「やんなくていいよ」と出鼻をくじかれるのだ。どうせえっちゅーねん。

結婚歴20年以上、長年の謎が氷解!

ここでハタと思い当たったのが、「家は妻の城である」という至言。過去の取材で腹落ちしながら、しばし忘れていた貴重なフレーズ……この“城”こそ、「女性は家庭」の無意識バイアスが強力に効いた、家事遂行にプライドをかけたかみさんの昭和な心根そのもの……。そう仮説を立てるとすべてが氷解した、気がした。今まで筆者は、“敵の城”に無防備に踏み込もうとしていたのかもしれない。

筆者は勇気を出して、遠回しにヒアリングしてみた。

【Q】なんで家事やっちゃダメなの?

【A】「やってやる」とか、「男女平等、半々じゃなきゃいけない」とかだったら、やってほしくない。でしょ? そもそもあなたが(以下略)

やってやる、などと上から申し上げるつもりなど決してなかったのですが……。ただ、イモヅル式に続いたそのお小言から、高い“城壁”の存在は確認できた。

夫婦の未来を思って家事に手を出すなら高い城壁の存在を知り、その正体をつかみ、そのうえで本当は何を望んでいるのかを聴き取る姿勢が必要だ。相応の時間は必要と思われるが、さすれば「女性は家庭」という無意識バイアスとかみさんの筆者に対する評価を、数ミリくらいは動かしてくれるかもしれない。

男女ともにアンコンシャス・バイアスの根深さをまずは知ること、ここからすべては始まるのだと思った。