なぜ「お受験エリート」は間違えるのか――。「『皆が言っていること』を鵜呑みにして『事実』を見ようとしないからだ」と『デフレの正体』著者・藻谷浩介さんはいう。全国をくまなく歩き、現場を知悉する理論家が、日本経済に関わる疑問に答える。

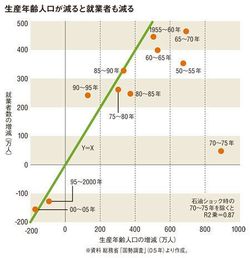

生産年齢人口が減ると就業者も減る

図版は戦後の生産年齢人口と就業者数の増減の推移をグラフにしたものだ。日本経済が本当の意味で景気循環の直撃を受けた第1次石油ショック前後の5年間(1970~75年)を除けば、この2つの数字がストレートな相関を見せていることがわかる。「就職氷河期」といわれた90~95年にも生産年齢人口と就業者数はともに増えている。

90年から95年にかけて、失業率は上昇した。失業者の絶対数、つまり完全失業者数は5年間で97万人も増えた。約200万人の失業者は約300万人になった。これが、就職氷河期だった。だが、この間、就業者数も247万人の増加を記録している。

あの時期は決して不景気ではなかった。実際、個人所得額や小売販売額は増えていた。失業率は高かったのに、景気はよかった。なぜか。1000万人の「団塊ジュニア」が学校を卒業し、「新規学卒者」として生産年齢人口に加わったからである。だが、その人数があまりに多かったため結果として就職にあぶれる「ロスト・ジェネレーション」が大量に出た。その原因は、不景気ではなく、爆発的な就業人数の増加だったのだ。

人間は就業者と失業者だけではない。人口の4割以上を占める子どもや学生、主婦、定年退職者はそのどちらでもない「非労働力人口」に分類される。戦後の日本では非労働力人口の増減が、就業者数の増減と対になってきた。景気の状況にかかわらず、完全失業者となる人よりも、就職を控えた「新規学卒者」のほうが多かったからだ。

しかし日本人の加齢により、95年ごろから、新規学卒者よりも定年退職者のほうが多いという生産年齢人口の減少が始まった。生産年齢人口が減少に転じると、就業者数が減り、個人所得が減り、個人消費を押し下げる。国内新車販売台数、小売販売額、雑誌書籍販売部数、国内貨物総輸送量、1人当たり水道使用量は、いずれも96年から02年にかけて減少に転じている。「平成不況」とそれに続いた「根拠なき景気回復」の正体とは、生産年齢人口減少に伴う就業者数の減少なのだ。