前回(>>記事はこちら)予告した『成功はゴミ箱の中に』である。世界最大の外食企業、マクドナルドを創ったレイ・クロックの自伝。掛け値なしに面白い。

僕にとってのいい本の基準のひとつに、「著者と脳内で対話できる本」というのがあるのだが、この本は対話どころではない。朝からメガマフィンのセットにマックグリドルを単品で追加して、Lサイズのコーク(もちろんゼロじゃない昔ながらの)をガブ飲みしながら(もちろんストローを使わずに直飲み)、こちらの反応はお構いなしに耳もとでガンガンがなり立ててくるような熱い主張のオンパレードだ。

おそらく実際に横にいたら「もう勘弁してよ……」といいたくなること請け合いの強烈なパーソナリティの経営者、それがレイ・クロックである。

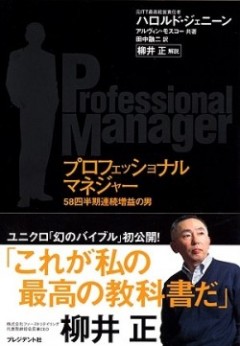

前回、前々回(>>記事はこちら)でとりあげた『プロフェッショナルマネジャー』の著者、ハロルド・ジェニーンのような、無私で冷徹な必殺経営請負人とは真逆の人。ジェニーンも言っているように、公開大企業のかじ取りをまかされたプロの経営者と、リスクをとって新しい事業を興す創業経営者とはパーソナリティやモチベーションが違って当たり前。創業者経営者として大成功する人というのは、タイプはいろいろあるにしても、多かれ少なかれ「過剰に強烈」なものだ。その典型を、もうやめてくれというぐらいお腹一杯味わえる一冊である。

今回はこの強烈な経営者の本質を8つの視点から解読してみたい。

[1]ハンズオンの人

今日のマクドナルドの前身は、ロサンゼルス郊外、サンバーナーディーノでマクドナルド兄弟が経営していたハンバーガーショップだった。レイ・クロックがこの店に興味を持ったのは、ほんの偶然だった。当時のクロックは「マルチミキサー」という飲食店向けの機械のしがないセールスマンだった。このマルチミキサーという機械をマクドナルド兄弟の店で見て「同じものが欲しい」と注文してくる客があとをたたなかった。調べてみるとこの店では、マルチミキサーを一店舗で8台も所有している。よっぽど繁盛しているらしい。いったい彼らはどういう店をやっているのか。それを確かめるためにレイ・クロックはすぐさま現地に赴いた。このひょんなことからの訪問が世界のマクドナルド誕生のきっかけとなる。

国際企業戦略研究科教授

楠木 建

1964年東京生まれ。1992年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。一橋大学商学部助教授および同イノベーション研究センター助教授などを経て、2010年より現職。専攻は競争戦略とイノベーション。日本語の著書に、『ストーリーとしての競争戦略』(東洋経済新報社)、『知識とイノベーション』(共著、東洋経済新報社)、監訳書に『イノベーション5つの原則』(カーティス・R・カールソン他著、ダイヤモンド社) などがある。©Takaharu Shibuya

現地に着いてからクロックがとった行動が面白い。マクドナルド兄弟の店は11時開店だった。クロックは車をとばして10時頃には到着し、しばらく店の外観を観察する。とくに別に目立った特徴はない。開店時間が近づいてくると、車をおりて、スタッフの働く姿を観察する。全員、パリッと糊のきいた白いシャツとズボンに、紙製の帽子をかぶって、清潔ないでたち。彼らが建物の裏の倉庫から、材料や備品やらを運び出して、仕込みを始める。どんどん働くピッチが上がっていく。そうこうしているうちに車がひっきりなしにやってきて、客の行列ができ、次々にハンバーガーを買って、車に戻ってく。

クロックも自ら列の最後尾に加わる。行列の前にいる男になんでこんなに人気なのかとたずねると、「15セントにしては最高のハンバーガーが食えるのさ。待たされてイライラすることもないし、チップをねだるウェイトレスもない」という答え。その後クロックはまた列から離れて裏手に回る。そこでハンバーガーに噛りついている客に、週に何回ぐらい来ているのか、ここのハンバーガーの何がいいのか、いちいち聞いて回る。そうしながらも目はいそがしくあたりを見回していて、暑い日なのに全然ハエが見当たらないとか、駐車場にもゴミ一つ落ちてないとか、細かいところもチェックしている。とにかく落ち着きがないおっさんである。自分の足で動き、自分の眼で見て、自分の手で触って理解しようとする。

前回の『プロフェッショナルマネジャー』と違って、この本は女性に関する記述が多いのが特徴なのだが(言うまでもなくクロック氏は肉食系オヤジ)、ここでもストロベリー・ブロンドの女の人が登場する。駐車場に停まっているコンバーチブルに乗って上品にハンバーガーとフライドポテトを食べていたこの女性に、クロックは交通調査しているなどと見え透いた嘘をついて(肉食系だけにこの辺の反射神経は抜群)、「ここへはよくいらっしゃるのですか?」と話しかけ、冷たくあしらわれる。しかし、駐車場に戻る途中にはもうすっかり気持ちが切り替わっていて、「これは、私がいままでに見た中で最高の商売だ!」と鼻息を荒くしているのである。