「郊外不利」でもない「二極化」の実態

「空き家問題」が深刻化している。総務省によると2013年現在、全国で820万戸、実に総住宅数の13.5%が「空き家」になっている。理由は「家余り」だ。1968年に総住宅数が総世帯数を上回って以降、その差は拡大しており、今後も空き家は増え続けると見られている。

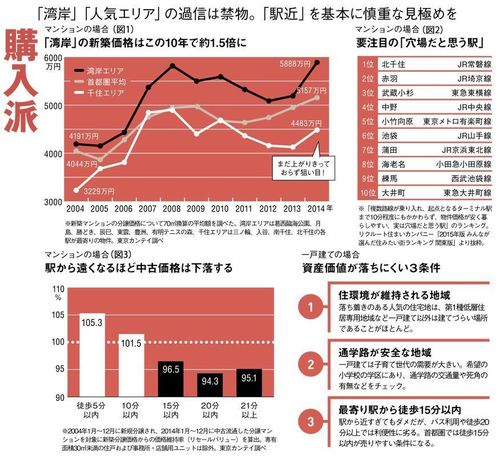

ところが新築マンションの価格は上がっている。東京カンテイによると、14年の首都圏の平均価格(70平方メートル換算)は5157万円で、10年前に比べて27%(約1100万円)も高い。なかでも湾岸エリアは上昇が著しく、40%(約1700万円)も値上がりしている(図1)。

よく「2020年の東京五輪までは湾岸エリアの値上がりが続くのではないか」という質問を受けるが、すでに相場が高くなっている事実を踏まえれば、さらに高く売れるかといえば難しいだろう。低金利や住宅ローン減税など、いま住宅の購入環境は絶好だ。焦る気持ちもわかるが、市場では条件のいい物件しか売れないという「二極化」が強まっている。

「全体的に値上がり傾向にあるから」という物件選びは危険だ。

二極化の実態も「都心が有利で、郊外が不利」といった単純な構図ではない。郊外であっても駅前再開発が成功した場所は人気が高い。一方、都心でも住環境が悪い場所は敬遠される。ピンポイントで評価が分かれる「まだら模様」の二極化なのだ。

変化を捉えるうえでは、リクルートの「穴場だと思う駅」という調査が興味深い(図2)。いわゆる「住みたい街」とはかなり顔ぶれが違うが、地域の実態を反映している。「穴場1位」の北千住は、駅周辺の再開発や大学校舎の新設などで昼間人口が増加している。北千住に加えて三ノ輪、入谷、南千住の4駅を「千住エリア」として新築価格を調べてみると、首都圏平均に比べてこの2~3年の値上がりがゆるやかで、上昇余地がある。こういった駅前再開発や新駅の開業、路線の延伸などは街が活性化する契機となり、周辺の物件価格にもいい影響が出やすい。

また駅の重要度が高まるにつれて、「駅徒歩」の影響も大きくなっている。(図3)を見ると、徒歩10分以内の物件は資産価値を維持しやすいのに対し、徒歩10分を超えると遠くなるほど価格が下がることがわかる。

子育て世代など一戸建ての購入を考える読者もいるだろう。資産価値を考えると、駅徒歩だけでなく、住環境のよさや通学路の安全性などもチェックしておきたい。もちろん住宅は資産価値だけで選ぶものではない。家族での住まい方をよく考えたうえで、物件を選んでほしい。