※本稿は、塩田雄大『基礎から身につく「大人の教養」NHK調査でわかった日本語のいま 変わる日本語、それでも変わらない日本語』(世界文化社)の一部を再編集したものです。

「どうかいたしましたか」はおかしい?

A:これは、現代の一般的な敬語の使い方としては、あまりおすすめできません。この状況であれば、「どうかなさいましたか」と言うべきです。

現代語の「いたす」は、多くの場合、聞き手に対する改まった気持ちを表すときに使うものです。たとえば「そのようにいたします」は、話し手の動作に関して、改まった気持ちを込めて聞き手に表現するものです。ただし【明らかに聞き手の動作・聞き手の領域に属するできごとである場合】に「いたす」を使うのは、好ましくありません。

聞き手が原因かどうか

注意が必要なのは、「どうかいたしましたか」という言い方自体が、常にだめだというわけではないところです。「なにか不都合が発生しましたか」という意味で使う「どうかいたしましたか」は、問題ないのです。これは、なぜでしょうか。

「いたす」には、「カレーのいい香りがいたします」のような用法もあります。聞き手が原因ではない「事態の発生」を、「いたす」を使って、改まった気持ちを込めて表しているものです。しかし、たとえば具合が悪そうに見えたりするなどの【明らかに聞き手の動作・聞き手の領域に属するできごとである場合】には、不適当なのです。

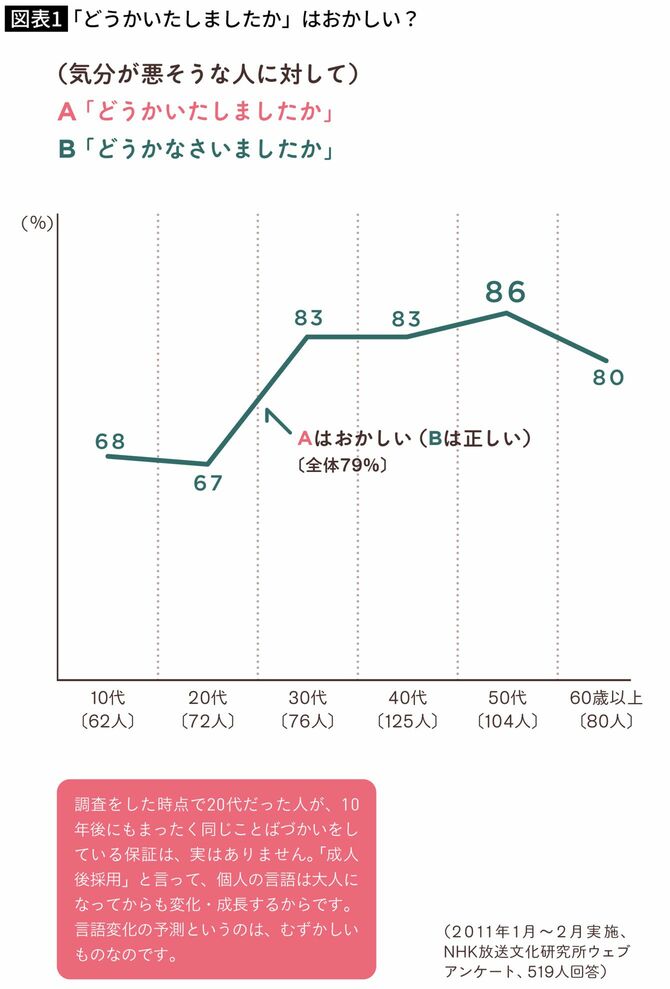

ウェブ上でアンケートをしてみたところ、気分が悪そうな人に向かって「どうかいたしましたか」と言うのは「おかしい」という回答は、社会の活躍層であり敬語を使う機会の多い30代から50代にかけての年層で非常に多く見られました。一般に、敬語の使い方に関して質問をすると、このような年代分布になることが多いものです。現在10代や20代の人も、社会経験を積んでいくとだんだんと敬語の使用法を習得していくはずなので、現在の若い人たちの結果が「そのまま将来の日本語のすがたを反映している」というわけではないと思われます。

駅のアナウンスでときどき聞かれる「ご乗車できませんのでご注意ください」というものも、これと似ています。「ご乗車できません」という言い方は、「ご案内できません」などと同じく、話し手の動作〔=乗車〕を低めて言い表す謙譲語であるという解釈が可能です。つまり、ことばの上からすると「私〔=駅員さん本人〕は電車に(お客さんたちとは一緒に)乗れません」という意味になってしまいます。「ご乗車になれませんのでご注意ください」と言うのがふさわしいでしょう。こんな説明で、ご理解いたしましたでしょうか。おっと失礼、ご理解なさいましたでしょうか。

謝礼を「差し上げます」は正しい?

A:グレーゾーンですが、謝礼などを支払うときにこのような言い方をすると、気分を害する人も少なくないことは知っておいたほうがよいでしょう。

「差し上げる」は、「与える・やる」という意味を表す謙譲語です。自分から相手に物を渡すことを表すのに「差し上げる」という謙譲語を使うという点では、まちがっていません。

ですが、「差し上げる」を使うときには、ほかにも注意点があるのです。

たとえば、「イベント主催者が来場者に対して」という場面で「記念品としてキーホルダーを差し上げます」と言うのは、まず問題ありません。それに対して、「出版社が執筆者に対して」という場合に「執筆料として5万円を差し上げます」と言うと、ひっかかりを感じる人が多くいます。このことは、ウェブ上でおこなったアンケートの結果にも表れています。

これは、なぜなのでしょうか。

聞き手に何らかのメリットが生じるか

「差し上げる」は、「それによって聞き手に何らかのメリットが生じることを、話し手が期待している」態度をおもてに示すような状況で使われるのが典型的です。「キーホルダー」の例で言えば、それを受け取ることは聞き手(=キーホルダーをもらう人)のためになるはずだ、という話し手の前提があります。

それに対して「執筆料」の例の場合、そのお金を受け取ることはもちろん聞き手(=執筆料の受け取り手)のメリットになるのですが、それ以前にそれは正当な「労働の対価」です。

正当な権利であるのにもかかわらず、「……5万円を差し上げます」という言い方で「これで聞き手にメリットがあるはずだ」のような態度をおもてに出すのは、日本語では不適当です。

「どうだい、お金もらえてうれしいだろう」といった悪印象が生まれかねません。「5万円をお支払いいたします」と言ったほうが、礼儀正しく感じられます。

同じように「(~して)差し上げます」という言い方にも、注意が必要です。「傘を貸して差し上げましょうか」と言われたとしたら、やはり「押しつけがましさ」を感じてしまいます。「傘をお貸ししましょうか」のほうが、謙虚な印象を受けます。

さて、「安くして差し上げますよ」※というような言い方は、どのように言いかえたらよいでしょうか。ここまで読んでくださった方々はもう、教えて差し上げなくてもおわかりですよね。

※ なお韓国語では、これに相当する言い方が普通になされます〔塩田雄大(2022年)「似てるからって油断するなよ―日本語「差し上げる」と韓国語「トゥリダ」―」(椎名美智・滝浦真人編『「させていただく」大研究』(くろしお出版)〕

「お持ちします」か「持って参ります」か

A:場合によります。その「書類」が「(最終的に)だれのための書類であるのか」によって、言い方に違いが出てきます。

まず「お持ちします」というのは、「お~する」で動詞「持つ」を挟み込んだもので、「話し手=自分」の動作を低める謙譲表現です。意味の近い謙譲表現として、「持って参ります」という言い方もあります。こちらは、「持って来ます」の「来る」の部分を、「参る」に換えたものです。

前者の「お持ちします」は、普通、最終的にそのものが「聞き手=相手」の所有物になったり、「聞き手=相手」の利益につながったりする動作を表します。一方、後者の「持って参ります」には、そのような制限はありません。

たとえば、あなたがえらい人になったと想像してみてください(すでにえらい方は、そのままお読みください)。話をしに来た部下が、「あ、すいません、ぼく手帳を忘れてきちゃいました。いまお持ちしますので、少々お待ちください」と言ってきたら、どういう印象を受けるでしょうか。ここはやはり「持って参りますので」と言うべきだと叱るのではないでしょうか。これは、その部下が「手帳」をあなたにプレゼントするわけではないからです。「いま書類をお持ちします」は、たとえば「聞き手=相手」のための契約書などを持って来る場合であれば、この言い方でなんら問題はありません。しかし、「話し手=自分」の記した部内書類に対して上司の承認のはんこが必要なときなどは、「いま書類を持って参ります」と言うほうが感じがいいと思います。

年代によって回答が違う

ウェブ上でおこなったアンケート〔(部下が、上司に電話で言う)という設定〕では、特に50代以上では「書類を持って参ります」を選ぶ傾向が強いことがわかりました。

え、それぐらいは言われなくても使い分けられる? ああ、そうでしたか。それはそれは。参りました。