女性は社内での扱われ方に心が折れ、新聞社を辞めていく

女性では2人目の日本新聞労働組合連合(新聞労連)委員長を務めた吉永磨美氏は昨年7月、25年勤務した毎日新聞を辞めた。社内での扱われ方に心が折れて、新聞社を辞めていく全国の記者たちの受け皿を作るためだ。既に20代から50代まで、女性ばかり10人近くが集まった。自分たちが書きたいニュースを発信するプラットフォーム「生活ニュースコモンズ」を一緒に立ち上げnoteで活動中。今春には専用ポータルを作り、本格始動する予定だ。

編集部註:初出時、「女性初の日本新聞労働組合連合(新聞労連)委員長を務めた」と書きましたが、2人目の誤りでした。訂正します。1月23日16時20分追記

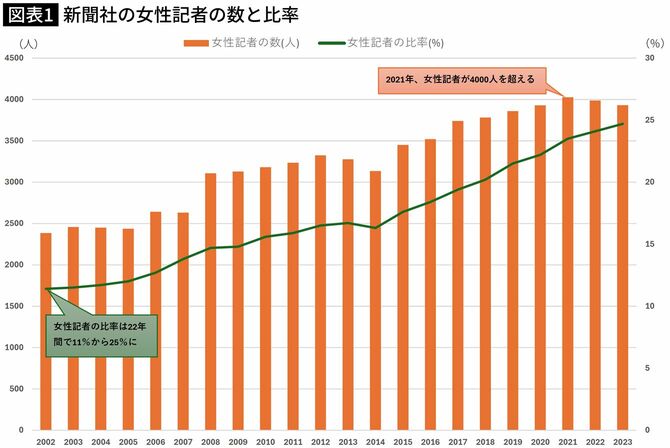

日本新聞協会によると、2023年の新聞の女性記者の割合は24.7%。いまだに少ないが、クリティカルマスと言われる3割に達する社も出てきている。ここ10年弱は、採用時点で女性は3、4割に達し、半数を超えるときもあるほど。でも、彼女たちが力を発揮できる環境は、整っているのだろうか。

実は新聞記者のキャリアパスは、圧倒的に男性に有利なまま、放置されている。直面する問題には、明らかにジェンダーで違いがあるが、個人の問題として片付けられてきた。「俺たちに合わせろ。でなければ辞めるか、マミートラックに乗れ」。端的に言えばそういうことだ、とある女性記者は話す。

作成=プレジデントオンライン編集部

結婚・出産する年代に転勤があり、家庭との両立が難しい

女性記者が最初に直面するのは、夫やパートナーとどうやって一緒に暮らし続けるかという問題。新聞記者は採用後、地方支局数カ所で働いた後、本社に配属されるのが一般的。年齢的には20代後半ぐらいで、結婚などのライフイベントが起こる時期に当たる。だが相手や自分が遠方に転勤すると、たちまち関係の維持が難しくなる。こうした事情から、1986年の雇用機会均等法施行後に入社した多くの女性記者が、結婚生活の継続が難しくなり途中で退社したり、相手と別れたりした。会社側も異動の際、ほとんど配慮をしなかった。

今は少し変わってきたが、それでも出産した女性記者が意に反した場所に赴任となり、夫婦で子育てができなくなったりするケースも出ている。問題は、転勤が1回や2回ではすまないことだ。数年おきに全国規模で異動することも多いため、キャリアを通じて、この先どこに何度転勤するかわからない。つまり人生の見通しが立てられない。

「転勤があることは、わかって入社したはずじゃないか」。ある女性記者は男性上司にそう言われたという。でも男性記者の多くは、配偶者に家事や育児を丸投げしてキャリアを歩んできている。転勤も子育てもキャリアの支障にならなかった人たちが、それを言うのはフェアではない。

女性記者は政治、経済、社会部の中核部署に配属されにくい

一方で、ジェンダーによる配属や担当のふるい分けも行われている。女性は重要拠点に配置せず、重要な担当もさせないことが多かった。一度はやらせても、いずれキャップやデスクなどの管理職になるような人材には育てない。社内結婚をした場合も、夫は政治、経済、社会部の中核部署へ、妻は最初から、一定の時刻に帰宅しやすい生活家庭、文化、整理部へ行く、といった人事がたびたび行われてきた。

そのようにして多くの女性記者が、「女性だったら働きやすい」と思われる内勤職場や、出世コースに乗っていない部署に何となく行かされている、と吉永氏は指摘する。世論調査など周縁の部署や業務職への配属もある。

出産後は、特にふるい分けが顕著になる。政治、経済、社会部にいた場合も、職場復帰の際は内勤部署などへの異動を打診される。たとえ元の部に戻っても、融通はきくが、メインではない持ち場の担当となり、そのままそこがマミートラックの場になったりする。

「子供を産んだらキャリアは終わり」という考えが残る

会社側からすると配慮の結果とも言えるが、まるで出産がペナルティのように扱われることで、「子供を産んだらキャリアは終わり」という考えが、つい最近まで新聞内部では強かった。1面トップになる特ダネを飛ばしていても、地方支局勤務の段階で出産すると、「プロ意識が足りない」と言われることも。出産したある女性記者は「母親であることを隠したかった。弱みになると思っていた」と振り返る。

能力や適性とは別に、出産が女性記者をジャッジする材料として使われる。女性記者の間で、「産んだ」「産まなかった」で分断が作られていく。そのため結局産まなかった女性記者も多かったし、産んだら退社、が当然視されていたようなケースすらあった。

2000年代以降は、それでも産み、その後も辞めない女性記者が徐々に増えてきた。雇用機会均等法の定着、先行世代の置かれた状況への疑問、また子供を持つことは多くの人がしている当然の人生の営み、という意識が広がったためだ。

「子供が育ち上がったら状況が変わるかもしれないと思って、働き続ける女性記者は結構多かった。でも転勤を伴い、キャリアアップにつながり、編集の中心となるステップとなるポジションには結局、女性を行かせないことが見えてくる」と吉永氏は言う。起用されたところで、既に収入の点でも昇進スピードの点でも、男性と大きな差がつけられている。

新聞社が女性活用の面で遅れていることは問題視されない

女性活用の施策が進む一般企業とのずれもひどい。出産後は当たり前に元の部署に復帰し、キャリアを積んでいける企業は、今は別に珍しくない。メーカーで働く同い年の友人が既に子供を2人も産み、やりがいのある仕事を続けているといった話が、耳に入ってくる。

「現在の職場でどれだけ尊重されて働けるか、という点に価値を見いだしている女性はすごく多い。大学までずっと、そうした教育を受けてきている。1回きりの人生を、自分を尊重しない新聞社のような会社に捧げてどうする、という価値観が広がっている」と吉永氏は指摘する。

そもそもなぜ、女性記者の出産が忌避されるのか。長時間・深夜労働が基本で、休みより仕事を優先するのが当然、といった新聞社内の強固な価値観が背景にある。政治、経済、社会部では、夜回りをして深夜の降版時間まで働き、重大事件があれば、休みでも社に駆けつけることが求められる。「ずっと現場や社内にいられる人や、いつでも呼び出しに応じられる人が偉い」という労働環境。子育て中の記者にはかなり厳しい。

「記者だから24時間戦えるのが当たり前」という考え方でいいのか

「24時間戦えます」といったこうした職業意識は、「岩盤のような男性主観に基づいている」と吉永氏は指摘する。働き方の理想像が、組織のマジョリティに属する男性たちから見て良しとするものである、ということだ。

最近はそうした働き方に対し、「会社の駒のように扱われている」と感じて辞めていくケースが、女性記者だけでなく、若手の男性記者の間でも増えている。だから男性記者が全員、そうした考えに縛られているわけではない。上の世代の同時期に比べて給料のベースが最初から低く、時間を拘束されるだけでスキルアップの機会がないことへの不満も強い。

ただ、「こうした『岩盤のような男性主観』に基づく軸で評価されてきた男性記者が脈々と育ち、管理職に上がってくる。会社全体が、そうした不文律のようなもので動いている。組織の体質を理解し、内面化している人が偉くなっていく」と吉永氏。その点で、年齢や世代で違いはないという。吉永氏は新聞労連委員長の時、特別執行委員などの女性の役員を増やしたり、『失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック』を作ったり、議論を喚起するためのイベントを再三打ったりした。でも、やはり変わらない。

社内には岩盤のようにそびえる男性優位の価値観がある

それどころか、子育てで残業ができず、時短勤務をする女性記者たちが多い部署を、「生産性が低い」と発言する男性幹部がいたりする。「そのようにして多くの女性記者は、不必要に自己肯定感を低めに持たされてきている。男性優位が当たり前の空気感の中で過ごしてきて、それが無意識のように体に貼り付いてしまっている」。全国の女性記者の悩みを聞いてきた吉永氏は言う。「彼女たちは今それに気づいて、内面化してしまったものを1枚1枚剝がしているところ。私は悪くなかったんだよね、と」。

だが生産性が低いのは、どちらの方だろう。24時間ファイティングポーズを取っているからといって、時間と労力と自己犠牲に見合った成果は出ているのだろうか。元朝日新聞記者の柴山哲也氏は、政治部記者が5年間夜討ち朝駆けをして、日常的な情報源となる政治家が3、4人しかいないという1993年の研究結果を基に、「労力と金の無駄遣い」と著書『日本型メディアシステムの興亡』で述べている。

そうでなくても、「あす逮捕へ」といった特ダネを他社より1日早く書くため、徹夜を続けることにどれだけ意味があるだろうか。「本来、警察が隠したがるような不祥事を暴いたり、社会的影響の大きい事象についての調査報道をするべきなのに、この時代に、わずか新聞数紙の間で、駆けっこのように短距離競争をしている。視野がすごく狭い。昔からしてきたことを慣習的にしているだけでは」と、ある女性記者は首を傾げる。

発行部数は毎年200万減り、あと10年で新聞はなくなる⁉

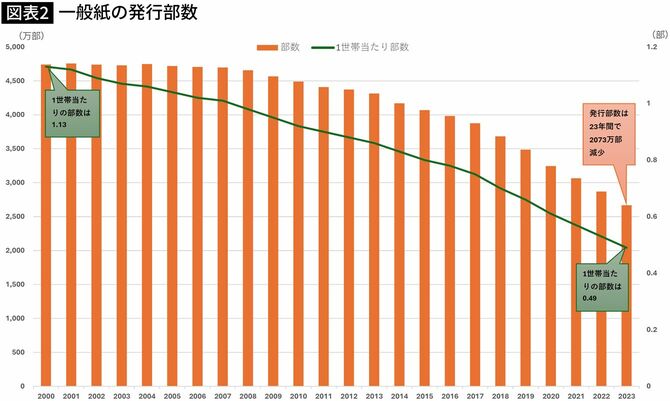

旧態依然とした昭和式の働き方に、ついていけない女性記者たちが辞めても仕方がない――それは、新聞が就職人気ランキングの上位に並んでいた時代の殿様商売を思わせる。だが現実には、新聞の部数は激減中だ。日本新聞協会によると2023年の一般紙の発行部数は約2670万部。5年前の2018年から1000万部以上、毎年約200万部減っており、このままだと10年少々で紙の新聞は消滅する。

作成=プレジデントオンライン編集部

新聞業界の凋落と、女性記者の活用の失敗は、どこかでつながっているのだろうか。「深いところでつながっている」と、25年働いた秋田魁新報を昨年9月退社し、生活ニュースコモンズに加わった三浦美和子氏は言う。「女性記者をお荷物と片付けてしまうことで、彼女たちは自分なりの視点を発揮しにくくなり、旧来からの男性的な価値観・働き方に染まって働くしかなくなる」「同時に組織の側も、同質的な価値判断に違う目線が入り、古い体質に良い変化が起きるチャンスを逃してきた」と指摘する。画一的な働き方と、画一的な評価体系に固執してきた結果だ。

女性が働きにくい古い体質と急激な部数減はつながっている

一言で言えば、新聞は変わるチャンスを逃してきた、ということ。「社会がめまぐるしく変化し、新聞が書かないことや書けないことが、SNSでどんどん発信されているのに、型にはまった報道や働き方を信じて疑わないなら、新聞が良い報道を続け、購読者を増やし続けるとは思えない」と三浦氏は考えている。

若い世代の女性記者の目はさらに辛辣だ。「若くていろいろ可能性があるのに、旧態依然のおかしな文化のために、生活もキャリアもダメになり、長くいると辞めるのも難しくなる。新聞社に入るのはやめた方がいい、と下の世代には言いたい」