※本稿は、ミシェル・オバマ『心に、光を。 不確実な時代を生き抜く』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

ホワイトハウスで感じた友人関係への不安

ホワイトハウスへ引っ越して、友人との関係が変わってしまうかもとほんの少し、でもずっと心配していた。周囲の奇妙な華やかさと仰々しさのせいで、家族にとって大切な人間関係がすべて変化の影響を受けるのではないか。世間がわたしたちを見る目が突然変わったせいで。

娘であるサーシャとマリアがほかの子たちと仲よくなれるのか不安だった。授業、サッカーの練習、誕生日パーティーにシークレットサービスの職員がついてくるようになったのだから。押しつぶされそうなほど差し迫ったさまざまな危機に対処するなかで、バラクが友だち付き合いの時間をひねり出せるのかもわからなかった。それにわたし自身、この新しい雑音とセキュリティのなかで、親しい友人との親しい関係をつづけながら、新しい友人も少なくとも数人見つけるにはどうすればいいのだろうと思っていた。

大人になってからのそれまでの友人関係は、ほとんどが長年のあいだに築いたものだった。

たまたまできた友だちも多くて、運、地理、共通の関心がさまざまなかたちで、たいていは偶然組みあわさった結果だ。友人のサンディに出会ったのは、ある日、シカゴのダウンタウンの美容院で、ふたりとも妊娠中だと気づいて話しはじめたのがきっかけだった。ケリーとは職場で出会ったけれど、もっと頻繁に会うようになったのは同時期に子どもができてから。友人で産婦人科医のアニタは、わたしの赤ん坊ふたりを実際に取りあげてくれて、夫同士がピックアップ・バスケットボールをよくするようになってから親しくなった。

つまりわたしの人生では、新しい友人はまるでヒナギクのように不意に現れることが多くて、わたしは努力してそれを育ててきた。職場でも、休暇中のパーティーでも、美容院でも、それにだんだん機会が増えたように、子どもや子どもの活動を通じても、おもしろそうな人に出会ったら、たいていあとにつなげようとして電話番号やメールアドレスを聞き、いつかランチしましょう、公園で会いましょうと声をかけた。

前のめりになることを拒む最近の若い人たち

最近、若い人たちと話すと、新しい友人関係をはじめる瞬間への不安やためらいをよく耳にする――“はじめまして”から“ねえ遊ぼうよ”へ移る転換点について。友だちになれそうな人と距離をつめたり、職場や学校の外でコーヒーを飲んだり会ったりするように誘ったり、オンラインでしか知らない人と対面で話そうとしたりするのは、おかしくてきまりが悪いと感じると言う。前のめりに見えるのを心配していて、必死だとか、かっこ悪いだとか思われるんじゃないかと考えている。リスクを冒すのを恐れて、拒まれることを心配している。

当然、こういう不安はその人たちの限界になる。数字を見ると、この限界が本物であることがうかがえる。二〇二一年の調査によると、アメリカの成人の三分の一が、親しい友人は三人未満しかいないと答えている。一二パーセントはひとりもいないと回答していた。

裕福でも孤独は感じる

二〇一四年にバラクが公衆衛生局長官に任命したあと、医師のヴィヴェク・マーシーがまっ先に取り組んだのが、全国をまわって健康と幸福について国民から話を聞くことだった。

彼が何より強い印象を受けたのが、孤独を感じている人の多さだ。「男性、女性、子ども。高度な訓練を受けて専門職に就く人。商売に従事する人。最低賃金で働く人。どれだけ教育を受けていても、裕福でも、成功していても関係なく、どの集団も例外ではないようだ」とマーシーは二〇二〇年の著書『ともにいること――ときに孤独な世界で、人間のつながりが持つ癒やしの力』に書く。ちょうどパンデミックに襲われるなかで刊行された一冊だ。コロナウイルスが友情や社交のパターンを打ち壊す前から、アメリカ人は人生に欠けているのは居場所がある感覚だと一貫して語っていた。つまり、ほかの人たちといて「アットホーム」だと感じる単純な気持ちのこと。

ホームの感覚を探し求めている人が、とてもたくさんいる。それをなかなか見つけられないのは理解できる。マーシー(のちにバイデン大統領のもとで公衆衛生局長官に復帰した)の調査では、人びとが孤独を認めるのに気まずさや恥ずかしさを覚えがちなこともわかった。自立が国民の美徳と見なされる文化では、とくにそれが当てはまる。依存心が強いとか未熟だとか思われたくないし、仲間はずれだと感じていることも認めたくない。それなのに、まさにそういうメッセージを送るためにつくられたシステムに多くの人が身を委ねている。

現実世界で友人を作るということ

Instagramを少しのぞくと伝わってくる。しあわせになり、愛され、成功する方法をみんなが見つけている――自分のほかはみんな。

人と本当のつながりをつくると、これをすべてやわらげることができる。わたしが語っているのは、InstagramやFacebookで“友だち”をつくることではなく、一対一の、対面の、現実世界での関係のこと。それによって、オンラインで出くわすことの多いフィルターを通して手を入れられた存在ではなく、現実の人生に触れられる。本物の友人関係では、自分のフィルターも取り除く。本当の友人たちは、メイクをしていないわたし、照明がうまく当たっていないわたし、いやな角度から見たわたしの見た目を知っている。取り乱したわたしを見たことがある。たぶんわたしの足のにおいまで知っている。でもさらに重要なのは、いちばん本当の気持ちを、いちばん本当のわたしを知ってくれていて、わたしもみんなのそれを知っていることだ。

「子どもの安全のため」が妨げる友人関係のスキル

マーシーの調査結果を見て考えるようになった。わたしたちの文化では、友人関係についてのある種のスキルをのばせなくなっているのではないか。もちろんパンデミックのせいもあるけれど、おそらくもっと根が深い。

わたしを含めて多くの人が、善意を尽くして子育てをしながら、“じゅうぶんしてやれているだろうか”というかすかな不安にも動かされているのではないかと思う。子ども同士の遊びの約束をすべて整えて、決められた活動で子どものスケジュールを埋める――スポーツ、習い事、学習体験。でも、子どもの安全のためと思ってやっていても、そのせいで臨機応変の判断が求められるあいまいな状況から子どもを引き離してしまう。幅広い社交の道具を使うことが求められるかもしれない状況から。

子ども時代の人生の練習から得るもの

子どものとき、暇をもてあました子がたくさんいる近所を走りまわって育った人なら、たぶんわたしが言っていることがわかると思う。わたしの世代のほとんどの人は、開拓時代の西部地方のようなコミュニティで育った。子どもは放っておかれて、自分で友だちを見つけ、仲間をつくって、けんかを解決し、勝利をつかみ取らなければならない。はっきりとしたルールはない。子ども同士の付き合いに目を光らせたり首を突っこんだりする大人はいないし、その場に行くだけで褒めてもらえることもない。

たしかに厄介事が起こることもあるけれど、こういう環境は学びの場でもある。この種の経験はかならずしも楽ではないし、空手やピアノの稽古のように達成感があるわけでもない。でも、これもわたしたちが忘れてしまったことだと思う。苦労は学びの機会だ。報いがないのも学びの機会だ。そういう経験を積むことで、人生の練習ができる。少し追いこまれたときに、自分が何者かを知るのに役立つ。道具箱にこの道具がないと、大人の世界で生き抜き、友人関係という複雑なダンスをこなすのがむずかしくなる。

だから自分をひらいて、人とつながる技術を練習しつづけなければならない。友だちづくりにはリスクがつきもので、当然ちょっとした不安を受け入れる必要がある。これはシンプルな事実だ。

友だち関係の最初はギャンブル

友だち関係は、少なくとも最初は感情のギャンブルにほかならない――デートと同じように。成功させるには、自分を多少なりとも見せる必要がある。自分を見せると評価を下されるかもしれないし、場合によっては拒まれるかもしれない。結局その人と――しかるべきさまざまな理由から――友だちになれない可能性を受け入れる準備がなければならない。

どの友人関係にも火がつく瞬間がある。当然、片方が意識して好奇心を示す必要がある。手を差しのべるのを恥ずかしがるべきではない。“わたしはあなたに興味があります”と言うのは、よろこびを示すひとつのかたちだし、すでに確認したように、よろこびは栄養になる。会ってコーヒーを飲めたらうれしい、あるいは誕生日パーティーに出席してほしい、と初めて口にするときは、たしかに気まずいかもしれない。でも、実際に出席してくれて実際にうれしかったら、ふたりとも贈り物を手に入れる。相手のなかに光を見つけて、新しい何かをいっしょにつくっている。ホームの感覚を築いている。

友人デニエレとの出会い

おもしろい話がある。友人デニエレと最初に出会ったのは、ホワイトハウスの車まわしだった。サーシャのところへ遊びにきていた娘のオリヴィアを、彼女が迎えにきたときのこと。オリヴィアとサーシャは学校で知りあい、地元のバスケットボール・チームでいっしょにプレイしていて、新しい友だち関係がはじまったばかりのややぎこちない段階にいた。出席した二、三の学校行事でわたしもデニエレを見かけていて、集まった大勢の人たちから距離をおいてうしろのほうにいるのに気づいていた。正直なところ、わたしに会うのに興味がなさそうなのがありがたかった。

“友達が家にいる”ことへの喜び

わたしはワシントンに来たばかりで、見知らぬ人のなかにいるよそ者だった。それに、ファーストレディとして強い関心の的になったことにまだ慣れていなかった。わたしがいると部屋の空気が変わることが多くて、それはわたしがだれであるかではなく、わたしが何であるかのためだった。だから勢いこんで一直線にこちらへ向かってくる人より、うしろに下がっている人のほうに興味をひかれがちだった。

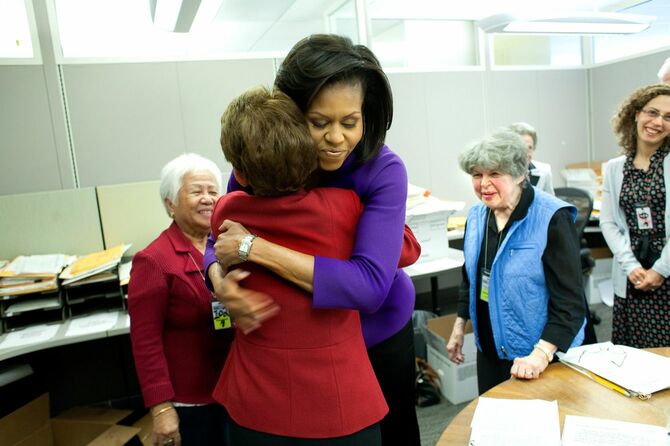

いずれにせよその時点では、わたしはまだおおむね娘たちの関係に目を向けていた。オリヴィアとほかのふたりの女の子を土曜に招待したいと言われて、わたしは大よろこびした。公邸のなかを走りまわって、そのあとは建物のなかにあるシアターで映画を観るという。その日の午前中はほとんど、ほかのことをするふりをしながら、みんなが遊んでいるあたりをそっとうろついていた。サーシャの部屋から笑い声が響いてくるたびに、ひそかに胸がいっぱいになった。ホワイトハウスへの移行のこまごまとした仕事で何カ月も汗をかいたあと、安心がどっと押し寄せてきた。それは普通の生活が戻った印で、家族にとって流れが変わる瞬間だった。“友だちが家にいる”

私のうちに来るのに洗車をしてきていたデニエレ

一方でデニエレも、こまごまとした仕事で汗をかいていた。わたしの補佐官のひとりから、オリヴィアの送り迎えについて詳しい指示を受けていた。すべての訪問者と同じように、シークレットサービスが入構を許可できるように、何日も前に社会保障番号とナンバープレートの情報を提出することも求められていた。子どもをうちの玄関前に連れてくるだけでひと苦労だ。

ありがたいことにデニエレは、普通に振る舞おうとしてくれた。小学三年生の娘が土曜に大統領の家に招かれて走りまわるのは、なんともないことだとでもいうかのように。でも、もちろんそれは大ごとだ。何年もあとに笑って話せるようになったとき、デニエレは教えてくれた。

ホワイトハウスの広大なサウスローンを囲む立派な出入り道を走るとわかっていた彼女は、わざわざ洗車してきた。美容院にも行ってきた。ネイリストのところにも。車から一歩もおりてはいけないとはっきり指示されていたけれど、そんなことは関係なかった。

これもまた、ファーストファミリーとしての新生活の奇妙な一面だった。だれもが、わたしたちの周囲の華々しさに合わせなければいけないと感じていた。わたしたちのために身なりを整える必要があると一秒でも考える人がいることが申し訳なかった。わたしのうちに来ることが、わたしのうちに車でやってくるだけのことが人にストレスを与えるのは、理解はできるけれどうれしくなかった。

わたしにもわたしの普通がある

でもそれがわたしたちだ――かつて一般市民だったシカゴの一家が、いまは守衛に囲まれて、一三二部屋もある公邸で暮らしている。近づきやすいとはとても言えない。気軽にできることはほとんどなくて、気まぐれにできることなんてひとつもない。わたしはまだ順応しようとしているところで、現実味をできるかぎり確保して暮らすにはどうすればいいのかと、悪戦苦闘している最中だった。そんななか、娘たちが遊び終わってみんなが帰るときに、オリヴィアといっしょに階段をおりて、お母さんにあいさつすることにした。これは慣例に背く行為だ。普通なら公邸に出入りする訪問者には、ホワイトハウスの案内係が付き添う。でも、わたしにもわたしの普通があった。遊びの約束が終わったら、子どもの親にあいさつして、その日のようすを報告する。わたしの肩書なんて関係ない。そうするのがまともな振る舞いだ。だから、実際そのとおりにした。少し意外だったのは、わたしがホワイトハウスの慣例を変えようとするたびに、みんなが要望に応えようと奔走してくれることだ――ひと騒ぎ起こりがちではあったけれど。

周囲のざわつきからそれはわかった。シークレットサービスの職員が腕のマイクで突然話しだす。想定外の方向へわたしがすすみはじめると、背後で足音が速くなる。

車のドアを開けて話した数分間

あの日、オリヴィアといっしょに太陽の光のもとへ出ると、洗ったばかりでぴかぴかに磨かれた車のなかにデニエレが座っていた。重武装したシークレットサービス対襲撃部隊がどこからともなく現れて車を囲み、デニエレは何事だろうという顔をしている。

これも慣例だ。バラクやわたしが建物の外に出るたびに、こういうチームが警戒態勢に入る。

「ねえ、ちょっと!」わたしは声をかけて、車からおりるように手招きした。

デニエレは一瞬動きを止め、ヘルメットと黒の戦闘服を身につけた護衛たちに目をやってから――門のところで職員から、「自動車から一切外に出ないでください、マダム」とはっきり厳しく指示されていた――、ゆっくりと、とてもゆっくりと車のドアをあけて外へ出た。

わたしの記憶では、その日は数分間話しただけだと思う。でもそれだけでデニエレがどんな友だちになるか、すぐにイメージできた。茶色の目は大きくて、笑顔がやさしい。まわりの異様な雰囲気にかまうことなく、デニエレは子どもたちが遊んでいたときのようすを尋ねた。そして、子どもたちの学校と公共放送での自分の仕事について少し話した。オリヴィアにシートベルトを締めさせると、デニエレは車に戻り、無造作に手を振って走り去った。あとに残されたわたしは、うれしさと好奇心でいっぱいだった。

こんなふうに、またひとつヒナギクが姿を現した。