コロナ収束後の会社組織と働き方

本連載ではこれまでデジタル仕事術を中心にご紹介してきました。今回は、仕事術に大きく関わってくるコロナ後の会社組織や働き方の変化について、私の知り得る知見を共有したいと思います。

そもそもコロナ禍以前より「これからはDX(※)の時代」と言われてきましたが、皮肉にもコロナ禍によって加速した部分もありますし、計画が止まってしまったもの、方向性が変わってしまったものまで、この1年で様々なデジタル環境の変化がありました。

※デジタルトトランフフォーメーション(以下は経済産業省による定義)

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

いずれにせよ私たちは、この有事を教訓や機会と捉えて、その後の世界がより良いものになるよう、一人ひとりが意識しながら日々の営みに取り組んでいく姿勢が求められることでしょう。

1.組織はよりフラット化し、関係性も大きく変わる

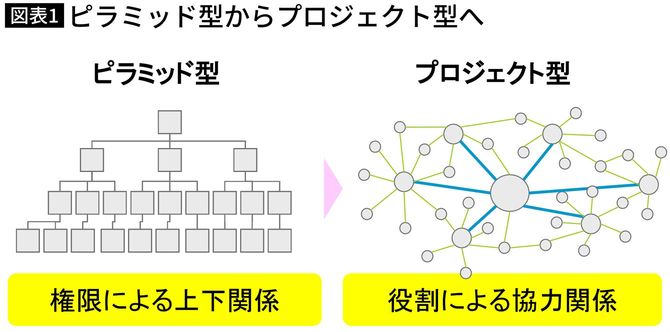

コロナ禍の前から、組織や事業はピラミッド型から、フラットなプロジェクト型(ネットワーク型・Web型と言われることも)へと変わっていくと言われてきました。

これはたとえば、上司・部下の関係からチームメートの関係に、元請け下請けの関係からパートナーの関係に変わっていく、と言えば分かりやすいでしょうか。フラット化することで、1人あたりの「つながり」や「コミュニケーションパス(経路)」は飛躍的に増えることになります。このあたりは、SNSの登場で、これまで話すことの無かった人と話す機会が増えたことで実感している人も多いことでしょう。

変化してきた理由はいろいろあるとは思いますが、一つは事業や製品がより複合的な技術要素から成り立つようになってきたことが挙げられるのではないでしょうか。

異分野の知見を持ち寄ってプロジェクトを進めていく

たとえば、これまでの車はガソリン駆動が中心で、それらの製造に元請けから下請けに製造指導をしながら発注という図式が成立していました。それにより、ピラミッド型組織の特徴とする権限による上下関係が自然と生まれたのではないかと推察しています。

一方で近年徐々にプロジェクト型組織の特徴が見られるようになってきた理由として、車が電気駆動へと変わっていく過程で、電気やITといった異分野の相手と幅広く協力関係を築きながらプロジェクトを推進していく必要に迫られていることが大きいと見ています。

同様のことは携帯電話の世界で先に起こっていて、かつては電話機としての利用が主流でしたが、スマートフォンの登場で今やすっかりコンピューター端末として利用されるようになりました。それによって作り手はハード+ソフト+コンテンツといった、これまで交流機会の無かった異種の人材間で協力・連携しながら、一つの商品・サービスを作り上げる必然性が生まれたことで、プロジェクト型組織を導入する土壌が築かれました。

2.価値創造する場所すべてが、オフィスになる

仕事は会社のオフィスでするものだと思っている人が多いかもしれませんが、ワークプレイスという「人が価値創造するための広義の場」という概念に従えば、その対象はもっと広くなってきます。たとえば、自宅やカフェもそうですし、あるいはオンライン上のコミュニティさえも、価値さえ生むことができればオフィスとして認められるようになってきています。

ただ、これだけモバイル端末やWi-Fi環境などインフラがそろっているのに、制度面の不足や保守的な企業文化に阻まれ、一部の大企業を除いてなかなか普及してこなかったのもまた事実です。

それが皮肉にもコロナ禍の影響で必要に迫られることで、各社一斉にリモートワークの導入が始まりました。まだまだ十分ではありませんが、それでも有事が無ければ、ここまで短期間で多くの人・組織がリモートワークを体験することはなかったでしょう。

有事収束後はこの体験を活かして、会社か在宅かといった狭い視野ではなく、あくまで価値創造に最適な場所を自ら選ぶ、という本質に立ち返ってほしいと思います。

3.多くの仕事が、デジタル情報のまま実行・完結

ペーパーレスという言葉が使われるようになって随分経ちますが、実際のところ進んでいる会社もあれば、いまだ紙仕事が中心の会社もあるようです。

そもそも紙仕事が悪というわけではないのですが、今回のコロナ禍で明らかになったように、仕事に紙を介在させることで、どうしても物理的な制約から逃れられなくなるといった側面はあります。たとえばハンコを押すためだけに、わざわざ密な満員電車に揺られて会社に行くのってどうなの? といったことが議論になっていましたよね。

さすがにこの有事で行政手続きなど多少は“脱ハンコ“が進みましたが、考えてみればこれまでもアメリカなどはサイン社会であった一方で、なぜ日本だけがハンコの慣習が温存されてきたのか不思議なくらいです。それがコロッと変わり、特に問題が起きている様子もありません。

逆に言えば、今もわれわれは何かを思い込んでいる可能性があり、ちょっとした出来事で、コロッと変わる可能性を秘めているのです。

今後ますますデジタル化が進むことで、仕事をデジタルの状態で受けて実行・完結できる機会も増えてくることでしょう。また同時に、紙や文具・什器に頼らなくなることで、間接時間や間接コストが自然と減っていくことに気づくはずです。物理的なものはデジタルなものと違い、運搬や廃棄に時間とコストがかかるのです。

4.デジタル化で、仕事の比重や質は大きく変わる

DXのような言葉ばかりが先行し、結局デジタル化で、個人や会社にとって具体的に何が変わるのか、どんな良いことがあるのか、といったことが、一般的にきちんと伝わっていないような気がします。

それについては、デジタル化の恩恵をどのレベルで見るかにもよるのですが、特に仕事やタスクのレベルで見た場合には、時間的な内訳が大きく変わってきます。

具体的には、知的労働のプロセスはおおむね「探す」「考える」「作る」「伝える」の4つで構成されていますが、それぞれの段階でデジタル化の恩恵を受けることになります。

たとえば「探す」は検索ツールを使うことで、「作る」はテンプレートや共有資料を活用することで、圧倒的に短くすることができます。そのおかげで浮いた時間を新たな挑戦に回せるようになります。

また探す、作る意外のプロセスには十分に時間をかけられるようになります。たとえば「考える」ことに時間をかけると、自分の理解や洞察が促進されます。「伝える」ことに時間をかけると、他人への共有や共感が促進され、そのおかげで仕事の質や他人からの評価は向上します。

デジタル化は、単にアナログ情報をデジタル情報に変換したり、デジタルツールを使うことだと誤解されがちですが、その本質はあくまで知的労働の4プロセスそれぞれへの恩恵でもって、仕事全体に好循環をもたらすことだと心に留めておきましょう。