朝、6時50分にチャイムが鳴り響く。すると、夜明け前からにぎやかだった市場の青果棟に、さらなる息吹が吹き込まれたような活気がふっと生じた。

青果卸の最大手・東京青果の森田美和さんは、チャイムを合図に台の上に立つ。そして集まっていた小売店の店主たちに向かって、元気よく声を上げた。

「競売(きょうばい)はじめまーす」

野菜第4事業部に所属する彼女は、青果物では国内最大の東京・大田市場内で約7割を取り扱う同社で、主にピーマンを担当している。しかし、朝の競りではピーマンだけでなく、さまざまな野菜を販売する。

「○○○円! はい、×××円!」

「手やり」と呼ばれる指先のサインで価格を提示する大勢の買い手――彼らをテンポよくさばいていくその姿には、凜(りん)とした迫力があるのだった。

「競りでは、場の流れを読むのが大切なんです」と彼女は言う。

「商品がたくさんあるときは、安い手やりが出る場合がありますが、本当の商品価値を見定めてもらうよう、こだわりを持ちながら競りを進めます。そうしないと、本当は価値が高いものまで、安くなってしまうこともあるからです。逆に商品が少ないときも、買い手の反応をよく待たずにあまり早く競りを進めてしまうと、本来は高値が付くはずの商品が安値になってしまうこともあります」

全国でも数少ない女性の「競り人」になる

価格が決まる要因は、物量だけではない。商品が欲しがられているかどうか、買い手の表情を感じ取りながら判断する必要もある。

「競りが膠着(こうちゃく)したタイミングで、買い手が『上やり(最高値)』を出してくれて、すかさずストーンと落とす。そういう瞬間は、気持ちがいいですね」

競りには「手やり」のほかに、現場ならではの専門用語がある。

例えば、少ない商品を多くの買い手が欲しがっている状況を「もがき」と呼ぶ。

対して商品が多く、思ったように買い手がつかない状況は「なやみ」と表現される。

「今日はもがいているから、少し待ちながらいこう」

「お客さんたちがなやんでるな。ちょっと積極的に売っていくか」

などと考えながら、臨機応変に競りを進めていくわけだ。

森田さんが全国でもまだ数の少ない女性の競り人になったのは、2015年のことだった。

宮城県の加美市に生まれ育った彼女が、福島の大学を出て東京青果に就職したのは5年前。仙台市で開かれた同社の会社説明会に参加した際、採用担当者の優しい雰囲気に好感を抱いた。

職場となる市場を初めて見たときは、夜明け前からにぎわうその活気に圧倒された。東京湾の臨海に広がる大田市場は、40万平方メートルの敷地を誇り、1日に約3500tの野菜・果実が取り扱われる。

かなりの速度で行き交うターレ(荷役用の車両)、帽子と作業着姿で電話をしたり声を張り上げたりしながら、ひっきりなしに動き回る市場関係者たち――。

「なんだか、すごいところだなあ、と思ったものです」

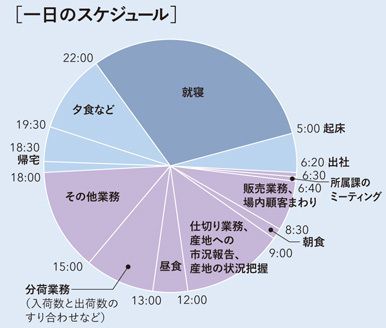

東京青果の本社はこの市場内の事務棟にある。以来、近くの寮に入った彼女は、朝5時に起きて6時すぎ頃に出社している。

「最初の3年間は見習い同然で、先輩について品物のチェックや競りのやり方を見ながら覚えていきました。少しずつ細かな商品を任されて仕事を覚え、ついにピーマンを1人で担当できることになったときは、うれしかったです」

どんな仕事に対しても「できます、大丈夫です」

森田さんのピーマンの取扱量は年間450tにも及ぶ。また、東京青果の競りで決まった価格は、全国の商品の価格の基準にもなっていく。「責任の重い仕事をしている」という思いが彼女にはある。

同社では入社3年目になると、競り人になるための試験を受ける。担当する商品を持ち、実際の競りを行うようになるこの時期は、新入社員が「一人前」に成長していく大きな区切りなのだ。

初めて競り人として台に立った日、先輩社員たちも彼女の「初舞台」を周囲で見守っていた。緊張しながらの競りだったが、顔なじみの八百屋や販売店の人々が温かく迎えてくれたのは、いまでも忘れられない思い出である。

その朝の競りが終わった後は、生産者に価格を伝える市況報告や帳面作成を行い、あとは翌日の準備を夕方まで続ける。生産者も量販店のバイヤーも、やり取りをする相手は9割以上が男性だ。よって、最初の頃は気を使われることも多かった、と彼女は振り返る。

「そのなかで意識してきたのは、迷っている姿をなるべく見せないことでした。女性が少なかった業界なので、『大丈夫?』と思われることがどうしてもあります。だからこそ、どんな仕事に対しても、はっきりと『できます、大丈夫です』と言おうって。女性が少ないぶん、きちんと仕事をこなせば顔を覚えてもらえるし、それが信頼にもつながるわけですから」

入社から5年、青果の卸売りを続けるなかで、この仕事の醍醐味(だいごみ)を感じる瞬間も増えてきた。

「担当する品目を持つと、取引先のお客さんを広げるのも、生産者さんとやり取りをするのも、自分の裁量次第。一生懸命に頑張れば、それだけ評価されるところに面白みを感じています」