「お弁当の思い出」と言ったら何を思い浮かべますか。働く母の手作り弁当、中学時代の自作弁当、そして母となり娘に作ったお弁当……、河崎環さんが自身のお弁当ヒストリーをひもといた先に見い出した真理とは?

お弁当のしょっぱい思い出

ちょっとしたトラウマがある。幼少期、お弁当の時間は毎日悲しみの時間だった。私はお弁当の学校ばかりに通ったので、人生で学校給食を食べたことがない。でも給食だったらどんなに毎日が楽しみだっただろう。

朝、学校へ行って午前中の授業を受けるうちに、当然おなかが空いてくる。ところが、おなかがどんどん空くに連れて「またお弁当の時間がやってくる……」と、ダークな気分も増すのだ。なぜか。ウチの母の料理のセンスが呪われており、お弁当のふたを開けるたびに「ああ、今日はこれを食べるのか……」と打ちひしがれるところから始まるからだ。

冷えた白いご飯の横に塩も振らないゆで卵がまるまる1個入っただけの、「どこかの雪景色にインスパイアされたのかな?」というくらい白一色のお弁当だったこともあるし、白いご飯の上に冷えた蝋(ろう)のような餃子だけが3つゴロンと寝そべっていたこともある。前日の夕飯のお肉が切られもせずにまるまる1枚だけ、狭いおかずスペースにぎゅうぎゅうと押し込まれていた日や、油揚げ炒め(文字通り、油揚げのみを大雑把に切って炒めたもの。なぜわざわざ炒めたのか)がてんこ盛りの日は、お弁当の時間が終わっても口の中のものを飲み込むことができず、5時間目になっても教科書で口元を隠しながらもぐもぐしていた。

基本は白いご飯と、ご飯に合わないように厳選したとしか思えない何か一品だ。いま考えると逆にクリエイティブにさえ思えてくる。子供の目から見て絶望的に、母はお弁当のセンスがなかった。というよりも料理オンチで、本当は食事を作ることに一向に興味が持てないのを、仕方なく毎朝低血圧の自分に鞭打って作っているようだった。

しかし何がつらいって、色も味もないそのお弁当は、仮にも女子のお弁当なのだ。我が家は決して貧しかったわけではなく(たぶん)、私は幼稚園からずっと地元の小金持ちのアホ息子やドラ娘が行くような私立大の付属校に入れられてぼんやり育っていた。周りの子は専業主婦の母親たちに蝶よ花よと育てられ、毎朝丁寧に髪を結い上げられて送り出され、小鳥のえさ箱のような小さなお弁当箱に色とりどりのあれこれをちまちま詰めたのを持たされて、制服のプリーツスカートの裾をひらひらさせて学校へやってくる。

「共働き」が少ない時代、専業主婦には不向きな母を持ち

国旗のついたピックやらカラフルな小物で飾り立てたデザートやらを見せて「見て! 今日はイチゴとオレンジなの。やったー」と可愛いリボンのついたおさげを揺らして喜ぶ友達の様子に、ああ、ママの手塩にかけられて育つ可愛い女の子ってこういうことなんだなぁ、と、ざん切りショートでメガネの学級委員長の心には幼いながらに刻み込まれた。そして、自分はその部類ではないのだと。横から私の絶望弁当をのぞき込んだ友達が「環ちゃんのお弁当、それだけ?」「環ちゃんのお母さん、共働きだもの」と言うのを聞くと、「共働き」という言葉がそれこそ絶望的に寂しく響いた。

ウチの母は当時には珍しく理系高学歴で、子育てしながら働く母親。奥さん同士の見栄の張り合いのようなものに冷淡で非常に合理的というか、いやもっと単純に、家事に向いていない人だった。専業主婦には非常に不向きだが、他のこと、特に仕事ならものすごく有能で、先進的な視点を持ち、人心掌握にも長けている。でも、そんな母に不得意なことを執拗に押し付けてくる“良妻賢母”とか“家庭的”なる保守的な価値観に対しては、憎しみさえ抱いている節があった。よくよく考えると、私のお弁当が絶望的だったのは母が共働きだったからではなく、母がまったく料理に興味がない人だったからなのだが、家族のために良妻賢母として生きる専業主婦が主流だった当時、「共働き」という言葉には有無を言わさぬ「非家庭的」との批判が込められていた。

その分、父がこれまた理系高学歴のエンジニアながら非常に家事に向いている人で、休日になると家中にきちんと掃除機をかけ、ゴミ出しをし、洗濯ものを干し、魚屋さんの店先で見つけた新鮮なイワシを器用に南蛮漬けにしたりする。土曜のお昼の冷たくてツルっとしたおそうめんや父が好きな玉ネギの多い野菜炒めなど、なぜだか、父の料理は幸せな味の記憶とともに覚えている。でも毎朝のお弁当の担当は、低血圧鞭打ちの絶望母なのだ(いまは感謝しているけれど!)。

お弁当作りで敵を討つ

そんなわけだったから、中学に上がるとお弁当は自分で作るようになった。前日の夕食からかろうじて緑のものや色のきれいなものをお弁当用に取り分けておいて、朝自分で、かつて横目で見て学んだ“可愛い女子弁当”のフォーマットをまねて作る。そうこうするうちに家族の普段の食事も作るようになり、失敗を経験しながら一通りの料理はこなせるようになって、料理はすっかり趣味になった。

娘が生まれて、今度は自分が母親としてお弁当を作ることになったとき、私は完全にあのときの“ママの手塩にかけられて育つ可愛い女の子”を再現した。娘が私の母校の付属幼稚園に入ると、娘の髪をツインテールにしてリボンを結び、手作りの通園バッグに、小物で飾り立てたお子様ランチのようなお弁当を持たせた。運動会のお弁当を作るときなどは、異様なこだわりを見せ、アドレナリンがほとばしった。前日にお弁当の設計図を本当に描くほど「人に見せても恥ずかしくない見栄えのいいお弁当」を次々と学習しては作り、私は、敵討ちをしたのだ。

娘のためと言いながら、私はあの頃の「小さな環ちゃん(私)」のために、可愛いお弁当を作り続けた。可愛くない絶望弁当と、それを作る「共働きのお母さん」を恥じて、体で隠すようにして食べていたあの日々の敵討ちをするため、その頃の私は専業主婦として、周りの視線のために存在する見栄えのいいお弁当の設計図を方眼ノートにせっせと描いた。

そしてある日、突然、飽きた。たぶん、あの頃の哀しみが十分癒やされたのだと思う。見栄えの良いお弁当を作り続けることが「良いお母さんであること」だという思い込みが、蒸発したかのようだった。私は専業主婦をやめ、仕事を始めた。すると、娘のお弁当は自然とシンプルになっていった。周りの視線のために存在するお弁当ではなく、その日の娘のおなかを地味でもきちんと満たすためのお弁当へと変わっていったのだ。

他人の視線のためではない“じぶん”であるために

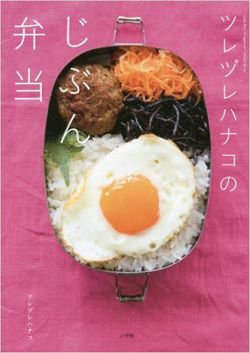

ツレヅレハナコさんなる食ブロガーが、「自分の好きなものを入れる、彩りのためだけのミニトマトやブロッコリーは使わない、香りの強いお弁当もためらわない、公園や会議室で食べるべし」などのルールの下、インスタグラムにアップしてきたお弁当のレシピをまとめた書籍『ツレヅレハナコの じぶん弁当』(小学館)が出版されたという。

「人に見せるためではなく、自分がホッとできるお弁当を!」との帯文を目にした途端、小さいときのトラウマから何十年分の紆余曲折をどっと思い出した。周りが見て、へぇと感心するような見栄えのいいお弁当を作ることが、“いいお母さん”や“家庭的な女の子”の象徴であるという感覚は、いまだに根強いのかもしれない。でもそんな、他人の視線のために存在するお弁当づくりに象徴される“いいお母さん”“家庭的な女の子”は、結局他人のために存在する人間像なのではないか。

お弁当を作るのがお母さん一択だった時代や、共働きが珍しかった時代は、もはや化石レベルの昔の話だ。でも、女性の生き方というものに選択肢がとても少なくて、そうでない生き方を選ぶと「母親のくせに」「女のくせに」とあれこれ他人から非難される時代が確実にあった。今の時代に生きる私たちも、他人の視線を気にして一通りデコ弁やキラキラ弁当を作って飽きたら、いつか“じぶん”だけのために本当の大好物の「のり納豆丼弁当」とか「豚汁&塩昆布むすび弁当」とかを作って、ひとりウヒヒと公園で楽しめるシブいステージへ上がりたいものだ。それはきっと、“じぶん”が何者なのかをようやく他人の視線で決めなくてもよくなった時、ということなのかもしれない。

フリーライター/コラムニスト。1973年京都生まれ、神奈川育ち。乙女座B型。執筆歴15年。分野は教育・子育て、グローバル政治経済、デザインその他の雑食性。 Webメディア、新聞雑誌、テレビ・ラジオなどにて執筆・出演多数、政府広報誌や行政白書にも参加する。好物は美味いものと美しいもの、刺さる言葉の数々。悩みは加齢に伴うオッサン化問題。