カトリックの殿堂・ノートルダム大聖堂が炎に包まれた

少し寝坊をした4月16日朝、NHKニュースをつけると目を疑うような光景が飛び込んできた。

フランス・パリにおけるカトリックの殿堂・ノートルダム大聖堂が炎に包まれ、シンボルである高さ約90メートルの木造の尖塔が崩れ落ちるシーンであった。

かつて私は10年ほど前にパリを訪れ、1週間ほど滞在したことがある。その際、ルーブル美術館も、エッフェル塔も、オペラ座も、凱旋門も、名所旧跡はあちこち見て回ったが、あえてノートルダム大聖堂にはあえて足を向けなかった。

その理由は、必ずパリを再訪することを誓って、「あえて楽しみに取っておいた」のだ。それが、かなわぬ夢となった。しかし、私の落胆などはパリ市民の悲嘆と比べようもない。世は無常だ、と思った。

火災から半日ほど経った頃、私はパリの知人に電話をかけた。彼女はノートルダム大聖堂から徒歩15分ほどの距離のアパートメントに住んでいて、自宅からも大聖堂の尖塔が見えるという。

彼女は「夜の7時過ぎに友達がうちにやってきて、その場で『火事だ』と知らされた。窓の外を見ると炎と煙が立ち上がっていて、目の前で尖塔が崩れ落ちていった。『あー、あー、あー』と声を上げている間に、あっけなく。街では泣いている人があちこちにいて、カトリックではない人も『辛い』と話している。パリ市民にとって、ノートルダムは『いつもある風景』。それを失ってしまった。永遠に残り続ける存在はないんだなと思った。しかし、パリのテロの時とは違う。今回は憎悪が生まれていない。世界中から励ましのメッセージが寄せられ、世界が優しくなったような不思議な気分でいる」と話してくれた。

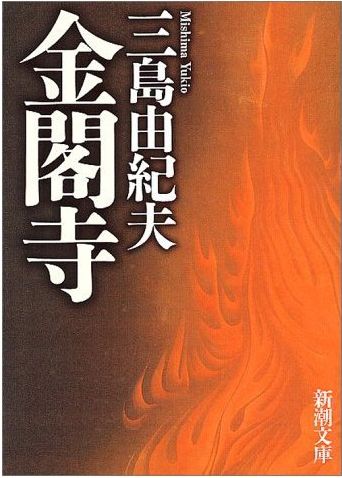

私は本棚から2冊の本を取り出した。『燃える塔』(高樹のぶ子、2001年)、『金閣寺』(三島由紀夫、1960年)である。『燃える塔』では、こう描写されている。

「このZ聖堂は何年か前に、火災にあって焼け落ちてしまっています。見た目は西洋の石造りの教会に似ていましたが、内部が木造だったために、火の回りが早かったと聞いています。(中略)ソラーナ神父は、教会が燃え落ちて以来、再建に東奔西走中で、寄附をつのり、再建の同意を得るために、毎日駆け足で生きているような有様でした(以下略)」

本作のモデルとなったのは、山口サビエル記念聖堂(山口市)である。1991年9月5日、失火によって全焼した。戦後復興の最中の1952年に完成。2つの塔が象徴的な壮麗な教会で、山口のシンボル的存在であった。再建にはイエズス会や信者、地元の諸団体などが資金を拠出したという。多くは民間の寄付による再建であっただけに、資金集めの苦労が目に浮かぶようだ。火災から8年後の1998年に再建を果たした。

新聖堂は三角の屋根が特徴的で、旧聖堂のデザインとは大きく異なるものとなった。旧教会の完全なる復元を希望する市民からは失望と批判の声が上がったが、今ではすっかり町の風景に溶け込んでいる。文化財の指定がなされていなかったことで、建築デザインの変更が可能になったのだろう。